Résurgence ou renaissance : l’héritage ordolibéral Entretien avec Thomas Biebricher

par William Callison

Avec l’émergence de la crise des dettes souveraines en Europe au printemps 2010, le mot « ordolibéralisme » a fait — ou plus précisément refait — surface dans le discours public. En cause, le vif engouement des autorités allemandes, et du ministre des Finances Wolfgang Schäuble en particulier, pour des principes connus pour être fondamentalement ordolibéraux : la rigueur budgétaire et une gouvernance strictement attachée aux règles. De même, bien que leur champ d’action s’étende largement au-delà des frontières allemandes, les institutions européennes sont, elles aussi, considérées comme un pur produit de la pensée ordolibérale, notamment en raison du label « Made in Germany » qu’on leur a légitimement attribué.

L’ordolibéralisme est la branche allemande de ce que l’économiste et historien Philip Mirowski a appelé la « pensée collective néolibérale ». Les multiples ramifications de cet arbre généalogique incluent la section de l’École autrichienne de Friedrich Hayek, l’École de Chicago de Milton Friedman et l’École du Choix Public de Virginie, ou « économie constitutionnelle », menée par James Buchanan et Gordon Tullock. Les ordolibéraux doivent leur nom au journal Ordo, fondé en 1848 par les économistes de l’École de Fribourg, Walter Eucken et Franz Böhm. Cependant, la sensibilité intellectuelle ordolibérale n’a pris corps que dans les années 1930, se nourrissant du travail de Wilhelm Röpke, Alfred Müller-Armack et Alexander Rüstow, parmi d’autres.

Bien que la doctrine ordolibérale ait été largement reconnue comme la principale source d’inspiration de « l’économie sociale de marché » de l’Allemagne d’après-guerre — et ainsi comme une influence majeure sur Konrad Adenauer et Ludwig Erhard, les deux premiers chanceliers de la République fédérale d’Allemagne — sa marque, pourtant durable, dans les prises de décisions politiques a longtemps été maintenue dans l’ombre par la prééminence du Keynésianisme jusqu’au milieu des années 1970 et, après cela, par d’autres courants de la pensée néolibérale, particulièrement ceux de Hayek et Friedman. Comment comprendre et analyser la récente résurgence de l’ordolibéralisme, à la fois en Allemagne et dans l’Union européenne ? Quelles sont les caractéristiques distinctives de la branche ordolibérale du néolibéralisme ? Ce sont les questions que nous avons posées à Thomas Biebricher, dont le travail explore l’éventail des formes que revêt le néolibéralisme en se concentrant sur le grand frère allemand de la famille néolibérale, l’ordolibéralisme.

Cet article a été publié pour la première fois sur le site Near Futures, Europe at a crossroads sous le titre « Return or Revival : The Ordoliberal Legacy ».

Entretien réalisé le 21 décembre 2015 et traduit de l’anglais par Aurélie Windels.

William Callison Avant d’aborder la pertinence de l’ordolibéralisme en Europe aujourd’hui, peut-être pourriez-vous commencer par rappeler le contexte historique de son émergence. Dans quelles circonstances la doctrine ordolibérale a-t-elle vu le jour ?

Thomas Biebricher Le néolibéralisme, dans toutes ses variantes, est une réponse à une crise pluridimensionnelle — la crise de ce qu’on appelle aujourd’hui dans le contexte anglo-américain le « libéralisme classique ». Je crois que, très tôt, quand le mouvement néolibéral n’en était qu’à ses prémices, il y a eu un large consensus entre les discours produits par les ordolibéraux et certains des premiers néolibéraux. Selon eux, au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, le libéralisme s’est égaré : sa doctrine était soit appauvrie — réduite à des slogans tels que laisser-faire —, soit dénaturée — conduisant les libéraux à faire alliance avec les forces progressistes, voire social-démocrates. Les premiers néolibéraux ont vu cet appauvrissement et cette distorsion de la doctrine libérale comme un problème majeur, notamment du fait de sa persistance dans la première moitié du vingtième siècle. Le néolibéralisme est ainsi apparu comme une réponse à la crise du libéralisme, afin d’éviter notamment toute alliance entre libéraux et progressistes.

D’autres facteurs entrent en jeu dans la crise du libéralisme : d’abord, il a eu la Première Guerre mondiale, qui a vu le monde bourgeois et libéral s’effondrer après avoir prospéré pendant une centaine d’années — l’ère que Karl Polanyi décrit dans La Grande Transformation. Après la Grande Guerre, le monde a évidemment connu toutes sortes de problème économiques, dont la Grande Dépression, qui a porté un coup majeur aux idées libérales apologistes des marchés financiers et placé leurs hérauts sur la défensive. Au même moment, le Keynésianisme était en pleine expansion, notamment en réaction à la Grande Dépression, tandis que les États-Unis expérimentaient le New Deal qui a constitué un pas décisif dans le développement de l’État providence américain. En parallèle, toujours dans les années 1920 et 1930, les régimes autoritaires — du communisme soviétique au national-socialisme — connaissaient une forte progression.

Quand on observe le paysage global dans lequel elle a émergé, « la crise du libéralisme » révèle des syndromes très complexes. Aussi tous ces éléments mis ensemble — de graves facteurs inhérents à la doctrine libérale elle-même, autant que d’importants facteurs qui lui étaient extérieurs — ont-ils conduit à la formulation d’un projet néolibéral, qui n’était pas supposé être une restauration du libéralisme classique, mais une modernisation des principes libéraux et, dans ce sens, un libéralisme littéralement nouveau : un néo-libéralisme.

Les ordolibéraux allemands ont associé la faillite du « vieux » libéralisme à la République de Weimar à ce qu'ils considéraient être les défaillances des démocraties pluralistes.

Aux yeux des ordolibéraux allemands, je pense que chacun de ces facteurs a joué un grand rôle. Mais ce qu’ils mettent en avant dans leur discours, ce qui, pour eux, revêt une importance capitale, c’est l’échec du libéralisme classique à théoriser ce qu’aurait dû être un marché fonctionnant correctement, aussi les ordolibéraux ont-ils pris le parti d’assumer cette tâche théorique et d’en faire le centre même de leur projet. Ils ont associé la faillite, tant du discours que des pratiques, du « vieux » libéralisme à la République de Weimar — un contexte à la fois révélateur et traumatisant pour eux — en raison, notamment, de ce qu’ils considéraient être les défaillances des démocraties pluralistes. Je pense que, politiquement parlant — si on se place du point de vue de leurs idées politiques – la chute de la République de Weimar a constitué un événement majeur, si ce n’est le plus important.

En termes de politique économique, les prémices du projet ordolibéral reposent sur l’idée selon laquelle le libéralisme est entré en crise parce qu’il n’a pas tenu sa promesse de marchés libres efficaces — soit des marchés censés générer croissance économique et prospérité pour tous (plus ou moins). Aussi le nouveau genre de libéralisme que les ordolibéraux allemands ont cherché à définir se centrait-il sur deux questions principales : comment les marchés ont-ils d’abord été constitués et comment peuvent-ils désormais être correctement régulés de manière à ce qu’ils n’ébranlent pas leur propre logique de fonctionnement.

Comment définiriez-vous les caractéristiques principales de l’ordolibéralisme par rapport aux autres courants du néolibéralisme ? Quelles sont les différences avec, par exemple, les idées de Friedrich Hayek dont la pensée évolue, à certains égards, dans et hors du cadre ordolibéral ? Ou avec la version du néolibéralisme défendue par Milton Friedman et l’École économique de Chicago ?

Le terme « néolibéralisme » a été officiellement introduit pendant le « Colloque Walter Lippmann » organisé à Paris en 1938. À cette période – des années 1930 jusqu’au début des années 1950 — les ordolibéraux étaient probablement les membres les plus influents de la grande famille des intellectuels néolibéraux. Quand on lit ce que le jeune Milton Friedman lui-même a écrit dans un article intitulé « Le Néolibéralisme et ses Perspectives », on constate qu’il utilise toujours, en 1951, le langage de l’ordolibéralisme. Plus tard, bien sûr, la mainmise des ordolibéraux sur la pensée néolibérale s’est affaiblie et d’autres courants sont devenus bien plus importants.

Mais, pour revenir aux ordolibéraux : leur principale préoccupation est vraiment de réfléchir à la manière de constituer et de maintenir un ordre marchant. Ils soutiennent qu’une concurrence efficace est une condition sine qua non à un fonctionnement correct des marchés. Toutefois, la concurrence n’apparaît pas spontanément : elle suppose des infrastructures, des normes et une régulation adéquates. Une « constitution économique », comme ils la nomment, est nécessaire pour, dans un premier temps, simplement établir les marchés.

Une part importante de cette constitution exige un certain ordre financier. L’idée d’une monnaie « forte » est très importante pour les ordolibéraux puisque, selon eux, les marchés requièrent une monnaie forte et une économie exempte de bulles inflationnistes pour fonctionner correctement.

Économiquement parlant, les pires bêtes noires des ordolibéraux sont probablement les monopoles, les cartels et les trusts. Ces processus de concentration et de centralisation du capital – manifestations de pouvoir économique dont ils ont été témoins dans les premières décennies du XXe siècle — sont, d’après leur analyse, ce qui a mené l’idée libérale d’un ordre boursier à sa perte. Donc, en termes de politique économique, le genre de cadre ou d’ordre compétitif que les ordolibéraux ont en tête doit impérativement empêcher la formation de monopoles. Et si des monopoles existaient déjà, le mot d’ordre devrait être : cassez-les ou démantelez-les. C’est un aspect particulièrement radical de ce qu’ils proposent.

L'idée essentielle défendue par la doctrine ordolibérale est que les marchés ne sont pas un phénomène « naturel ». Ils ont besoin d'être appuyés et soutenus ; ils ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes.

Ce que vous avez alors, quand une « constitution économique » appropriée est en place, c’est ce que Michel Foucault appelle « une société entrepreneuriale ». Parce que, si vous poussez le raisonnement ordolibéral jusqu’au bout — comme l’ont fait Röpke, Eucken et Rüstow -, vous arrivez à la notion d’auto-entrepreneuriat dont Foucault parlait. C’est l’aboutissement ultime de ce qu’ils prônent. Je pense que l’idée essentielle défendue par la doctrine ordolibérale est que les marchés ne sont pas un phénomène « naturel ». Ils ont besoin d’être appuyés et soutenus ; ils ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes.

Juste une parenthèse ici : bien sûr, quand vous entendez ceci, cela semble très ironique. Cela donne l’impression qu’au cours des cinq ou six dernières années, nous n’avons fait que répéter l’histoire de la pensée économique. Parce que c’est exactement ce que tout le monde ne cesse de répéter encore et encore, dans la vague de la crise financière de 2008 et en guise de critique aux dérégulations prétendument néolibérales : « Oh, l’auto-régulation des marchés, quelle blague ! Ça ne pourra jamais exister. » C’est étrange, parce que c’est exactement le discours des débuts du néolibéralisme, à savoir que les marchés ne peuvent pas s’auto-réguler. Ok, fin de la parenthèse.

Maintenant, concernant les différences entre l’ordolibéralisme et les autres courants du néolibéralisme, je vais juste souligner quelques contrastes — bien plus pourrait en être dit.

Si nous nous intéressons d’abord aux relations entre Hayek et les ordolibéraux, il y a des raisons de penser que ses idées en sont proches, comme en attesterait d’ailleurs la fin de sa carrière, puisque Hayek est allé enseigner à Fribourg, berceau de la pensée ordolibérale. Néanmoins, je pense qu’il y a une différence fondamentale entre les ordolibéraux et Hayek : les premiers, comme je l’expliquais plus tôt, pensaient qu’un marché qui fonctionne, un marché qui serait basé sur une concurrence libre et juste, requérait un cadre de normes et de règles dont la formulation devait naître de l’imagination économique et politique. Hayek, quant à lui, particulièrement vers la fin de sa carrière intellectuelle, était très sceptique quant à cette vision, qui, selon lui, confinait au « constructivisme rationnel » — c’est-à-dire l’idée selon laquelle nous pouvons utiliser notre imagination politique, économique, ou simplement notre raison, pour mettre en place des règles et des régulations, et espérer qu’elles fonctionnent vraiment. Pour Hayek, un marché opérationnel ne pourrait émerger que d’un processus d’évolution spontanée – ce qui implique que les règles ne peuvent tout au plus que faciliter ou, au moins ne pas freiner, cette évolution. À cet égard, les théoriciens de l’économie constitutionnelle, comme James Buchanan, pencheraient plutôt du côté de l’interprétation ordolibérale, puisqu’ils ne partagent pas la croyance de Hayek en une évolution culturelle, ni ne soutiennent son argumentation insistant sur le fait que des normes ne peuvent être inventées à partir de rien.

Milton Friedman, l’autre grande sommité néolibérale et fameux économiste de l’École de Chicago, a, quant à lui, été influencé par la pensée ordolibérale à ses débuts, mais sa propre pensée a rapidement évolué dans une direction différente. Ce qui est central dans la contribution du fameux économiste de l’École de Chicago à la pensée économique, c’est évidemment sa doctrine monétariste. Aujourd’hui, le monétarisme et la défense d’une « monnaie forte » par les ordolibéraux se rejoignent. L’approche de Friedman est juste un peu plus radicale et doit être comprise à la lumière de sa position catégoriquement anti-Keynésienne. Sa conviction est que le seul pouvoir qu’ont les autorités publiques en matière de politique économique consiste à assurer une expansion lente et régulière de la quantité de monnaie en circulation. Et cela ne va pas plus loin : selon lui, on ne doit pas utiliser de politique monétaire ou fiscal pour essayer d’engager une politique économique anticyclique, comme le feraient les Keynésiens. Friedman préconise de se concentrer sur ce qui marche, ce qui le conduit à décréter qu’un certain nombre de choses — une politique fiscale proactive, jouant sur les taux d’intérêt — ne fonctionnent tout simplement pas : tout ce que vous obtenez quand vous essayez d’appliquer ces mesures est l’exact opposé du résultat auquel vous espériez parvenir, c’est-à-dire l’inflation et la stagnation.

En conséquence, la boîte à outils de politiques économiques de Friedman — ce que l’État peut faire pour aider les marchés à prospérer — est quasiment vide, tandis que les ordolibéraux croient qu’un éventail assez large de politiques publiques sont nécessaires au bon fonctionnement du marché. Dans l’ensemble, Friedman a été incroyablement influent, bien sûr, mais, pour moi, sa pensée n’est pas la version la plus intellectuellement stimulante de la pensée néolibérale. Ce qui est distinctif de la branche du néolibéralisme à laquelle il appartient, c’est la manière dont il combine des idées monétaristes avec des économies de l’offre et de dérégulations du marché. C’est la signature de Friedman, pour ainsi dire.

Allons historiquement un peu plus loin pour parler de la période généralement considérée comme celle de l’avènement de l’ère néolibérale. Comment et jusqu’à quel point, ces différences ont-elles façonné les modes de gouvernement déployés par les promoteurs de la « révolution conservatrice » aux États-Unis (avec Ronald Reagan), au Royaume-Uni (avec Margaret Thatcher), et peut-être aussi par leur homologue allemand Helmut Kohl ?

La nature exacte de la relation entre la théorie néolibérale et la pratique néolibérale — c’est à dire les politiques néolibérales de l’administration Reagan et du gouvernement Thatcher — n’est pas simple à comprendre. Il y a cette merveilleuse anecdote selon laquelle Thatcher aurait jeté le livre de Friedrich Hayek, La Constitution de la Liberté, sur la table de son cabinet en disant : « Voilà ce en quoi nous croyons ». Mais, évidemment, ce n’est pas comme si elle s’était contentée de mettre en œuvre le programme de Friedrich Hayek, tout comme Reagan n’a pas simplement exécuté le projet de Milton Friedman. Il y a un livre de Daniel Steadman Jones, intitulé Masters of the Universe, dans lequel l’auteur analyse la manière dont les idées de Friedman et Hayek ont été respectivement transposées, ou implantées, dans les pratiques gouvernementales de Reagan et Thatcher. Mais les ouvrages produits par Friedman ou Hayek ne sont en rien un manuel de stratégie néolibérale parfaitement articulé qui pourrait être suivi et appliqué par des politiciens pas à pas. Le seul cas où quelque chose comme une transposition exacte de la théorie à la pratique a effectivement eu lieu, c’était au Chili sous Pinochet. Je pense qu’il n’y a rien de comparable.

Néanmoins, il y a des idées politiques que vous rencontrez chez Friedman et Hayek, que vous pouvez également retrouver dans les politiques de Reagan et Thatcher.

Le monétarisme de Friedman, mis en pratiques tant par Thatcher que par Reagan, est l’un des exemples les plus parlants. Si la doctrine a été abandonnée rapidement - Thatcher, notamment, a renoncé au monétarisme proprement dit après tout juste deux ans — elle a néanmoins eu un impact majeur sur l’économie de ces pays, déclenchant une profonde récession aux États-Unis, par exemple, et affaiblissant ainsi un mouvement ouvrier déjà plutôt faible.

La dérégulation de nombreux secteurs opérée par Reagan est un autre exemple de l’influence de Milton Friedman. Bien sûr, le succès de ces dérégulations est matière à controverse selon où vous vous situez politiquement. De même, nous avons assisté sous Thatcher à une privatisation massive des biens publics, ce qui est une initiative politique que, non seulement Hayek, mais plus généralement tous les néolibéraux, approuvent largement.

L’introduction de la logique de marché et des impératifs de marché dans le secteur public – ce qui sera appelé plus tard la « nouvelle gestion publique » — est également l’œuvre de Margaret Thatcher : par exemple, les nouveaux mécanismes tels que le « droit de retrait » et les « appels d’offres obligatoires » ont été injectés dans l’État providence et le Service national de Santé dans les années 1980 – bien que l’objectif de néolibéralisation totale des appareils d’État ne sera atteint que dans la décennie suivante.

La question difficile (à laquelle il n’y a, pour l’heure, que des tentatives de réponses) est vraiment : Pourquoi l’histoire de l’Allemagne est-elle si différente ? Au début des années 1980, et dans certains cas dès la fin des années 1970, il y a eu des tournants politiques néolibéraux considérables, pas seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En Allemagne, aucun.

Il y a eu un changement de gouvernement en 1982-1983, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) a gagné les élections et, en coalition avec le Parti libéral-démocrate (FDP), qui est un parti libéral au sens classique du terme, a formé un nouveau gouvernement. Très tôt, ils ont annoncé qu’il y aurait un tournant majeur dans la politique menée jusqu’alors — et pas seulement un tournant politique, ils parlaient également de révolutionner la culture allemande dans son ensemble. Cependant, rien de spectaculaire ne se produisit finalement. Il y a certes eu quelques timides coups portés à l’État providence et au pouvoir des syndicats, mais ce n’était vraiment rien de plus que des piqûres d’aiguille — du moins si vous les comparez à ce qui s’est passé ailleurs dans les pays développés, particulièrement aux États-Unis et eu Royaume-Uni, au même moment. Donc, la question est pourquoi.

L’une des réponses, c’est que l’Allemagne était auparavant substantiellement différente de ses homologues américain et britannique en termes de structures politiques et économiques. L’économie allemande était considérablement moins exposée aux facteurs déclenchant de la crise stagflationniste des années 1970 — des taux d’inflation élevés combinés à une stagnation économique. Donc, dans la mesure où la douleur n’était pas significative, la pression pour mener les politiques publiques dans une direction radicalement différente n’était tout simplement pas aussi forte en Allemagne que dans les autres pays occidentaux.

Rappelons que le FDP, parti démocrate économiquement libéral, était déjà au gouvernement avant les élections de 1982, dans une coalition avec les sociaux-démocrates. Donc, tout ce qu’ils ont fait, c’est changer de partenaire après que les Chrétiens-démocrates ont gagné l’élection. Ce n’est pas comme s’il y avait eu une sorte de mouvement populaire réclamant un tournant significatif dans la politique menée. Bien que les électeurs aient donné la majorité au centre-droit, je ne suis pas sûr que le gouvernement nouvellement élu considérait son mandat assez fort pour engager des changements radicaux de politique.

La dernière chose que je peux ajouter est plus anecdotique, mais néanmoins parlante. En 1982, avant les élections, quand les Libéraux-démocrates étaient encore dans une coalition avec les Sociaux-démocrates, Otto Graf Lambsdorff, le ministre des Affaires économiques du Parti libéral-démocrate, a ébauché un fameux « livre blanc » dans lequel il prônait un certain nombre de réformes pro-marché libre. Une fois les Chrétiens-démocrates parvenus au pouvoir, accompagnés des Libéraux-démocrates, le « livre blanc » a apparemment été brièvement examiné, avant que le nouveau cabinet ne décide de le reléguer dans un tiroir. L’ironie de l’histoire, c’est que plusieurs des mesures proposées par Lambsdorff ont finalement été mises en œuvre, non pas par les Chrétiens-démocrates et les Libéraux-démocrates, mais par les Sociaux-démocrates et les Verts quand ils sont arrivés aux affaires 16 ans plus tard, en 1998. Donc, le vrai virage néolibéral en Allemagne n’a pas eu lieu quand la coalition dite Noir-Jaune des Chrétiens-démocrates et des Libéraux-démocrates était au pouvoir dans les années 1980, il a eu lieu sous la gouvernance de la coalition Rouge-Verts dans les années 1990, et a ainsi coïncidé avec la seconde vague de néolibéralisation aux États-Unis et au Royaume-Uni sous Bill Clinton et Tony Blair.

La prééminence du néolibéralisme — ici, comme un mode modifié de raisonnement économique, et comme une stratégie de rationalisation des relations entre État et économie — est assez fascinante. La pensée néolibérale s’est diffusée si rapidement et si largement que les Sociaux-démocrates en sont venus à l’embrasser et à défendre un programme dont la portée allait au-delà même de ce que les libéraux, farouches partisans d’un marché libre, envisageaient rien qu’une décennie plus tôt. Concernant la connexion entre cette vague tardive de réformes néolibérales allemandes d’une part, et la « Troisième Voie » de Tony Blair et Bill Clinton d’autre part : Est-ce que ces liens transnationaux permettent d’expliquer ce glissement universel du monde politique vers des mesures autrefois lancées (et toujours défendues aujourd’hui) par les conservateurs (CDU) et les libéraux (FDP) ?

La première chose à souligner est la suivante : vous pouvez dire d’un programme qu’il a été un succès, voire hégémonique, lorsque vos opposants politiques eux-mêmes se sentent obligés d’y souscrire. À cet égard, il faut donc reconnaître la victoire des partisans du projet néolibéral, puisqu’ils ont été capables d’influencer même ceux censés s’opposer à eux d’un point de vue doctrinal, tels que les Sociaux-démocrates en Allemagne, les Travaillistes au Royaume-Uni ou les Démocrates aux États-Unis.

Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement les Sociaux-démocrates allemands, ils ont clairement été influencés par l’évolution du centre-gauche aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ils sont restés très longtemps dans l’opposition – de 1982 à 1998 – et, pendant cette période, ont bien évidemment remarqué ce qu’il se passait avec les Nouveaux Démocrates et avec le New Labour – dont les leaders accédaient au pouvoir à la faveur d’un programme de « modernisation » qui consistait, en une large part, à imprégner la social-démocratie d’idées néolibérales.

Par la suite, pour dissimuler leur conversion aux principes néolibéraux, le New Labour, les Nouveaux Démocrates et les Sociaux-démocrates allemands « modernisés » ont eu recours à une feuille de vigne « communautaire » — ce dont le sociologue britannique Nicholas Rose parle comme d’une manière de « gouverner par les communautés » et de « donner le pouvoir à la société civile ». À ce titre, néanmoins, les partis se revendiquant de la Troisième Voie ont en fait ajouté une nouvelle dimension discursive au néolibéralisme, du moins si vous mettez en perspective leur attrait pour les communautés et la fameuse déclaration de Thatcher selon laquelle « there’s no such thing as society ».

Par ailleurs, on devrait se souvenir que, pour leur part, les ordolibéraux avaient déjà insisté sur l’importance des communautés naturalisées, les petites communautés locales — qu’ils voient comme un complément indispensable à la froideur relative des relations de marchés. Toutes ces choses ont joué un rôle dans cette seconde vague de néolibéralisations, avec les représentants de la Troisième Voie, mais vous les trouvez déjà dans les écrits de Röpke et Rüstow : l’ordolibéralisme est vraiment une combinaison unique du néolibéralisme et des idéaux quasi-communautaires — une autre différence entre la branche allemande du néolibéralisme et Hayek ou l’École de Chicago.

Cela nous amène au contexte politique actuel, et plus particulièrement à ce que certains chercheurs ont appelé « le retour de l’ordolibéralisme », à un niveau qui serait même supranational. Bien sûr, cela est dû en partie à la domination relative de l’Allemagne dans l’Union européenne, mais c’est également, sans doute, un résultat de l’accumulation d’accords européens, ou encore de la réponse de la Troïka, et autres acteurs, à la crise des dettes souveraines.

Est-il pertinent de parler d’un « retour » de l’ordolibéralisme en Allemagne et en Europe, ou plutôt d’une « renaissance » de cette doctrine, la dernière impliquant que la construction d’une Europe unie (plus particulièrement d’une union monétaire) était un projet ordolibéral depuis le début ? Ou devrions-nous plutôt parler d’un « tournant » ordolibéral à travers l’Europe – précisément à cause du pouvoir hégémonique de l’Allemagne sur les institutions et sur les autres États-membres de l’Eurozone ?

En un sens c’est une question de perspective. Il y a des raisons de parler d’un « retour » de l’ordolibéralisme dans la mesure où, pendant longtemps, je ne crois pas que l’ordolibéralisme ait été très présent dans le discours public, ni même dans la conscience des élites européennes. C’était plutôt une obscure tradition académique qui n’était plus perçue comme étant très influente. Dès lors, il est assez surprenant de voir soudainement resurgir le langage et le vocabulaire de l’ordolibéralisme dans le discours public, d’entendre ses mérites être à nouveau vantés par nombre de responsables économiques et politiques – pour citer juste quelques noms, il y a, par exemple, Wolfgang Schäuble, Jürgen Stark (un économiste, ancien membre du directoire de la BCE) et Jens Weidmann (le président de la German Bundesbank). Même Mario Draghi, l’actuel président de la BCE, a parlé des fondations ordolibérales de l’institution qu’il représente. C’est déroutant et cela devrait attirer notre attention sur ce qu’il se passe ici. En ce sens, nous pouvons parler d’un « retour » de l’ordolibéralisme – parce que ce mot n’a pas fait partie de notre vocabulaire pendant un assez long moment.

Je pense pourtant que cela aurait davantage de sens de parler d’une « renaissance » de l’ordolibéralisme, considérant que les idées ordolibérales ont toujours contribué à l’architecture globale de l’Union européenne et à ses divers développements. En même temps, ce n’est pas comme si la construction européenne était exclusivement ordolibérale : ce serait pour le moins irréaliste. Il y a beaucoup de logiques différentes, et parfois contradictoires, qui ont présidé au développement institutionnel de l’Union européenne. L’ordolibéralisme est sans aucun doute l’une d’entre elles. L’idée d’un marché commun, par exemple, est clairement inspirée par les idées ordolibérales. Il y a beaucoup d’anciens textes très intéressants écrits par des ordolibéraux, mais aussi par Hayek, qui exposent les mérites de quelque chose comme « le marché commun », quelque chose comme une fédération d’États dotée d’un marché commun.

Je décrirais donc ce qu'il se passe en ce moment comme un nouveau cycle d'ordolibéralisation — ce qui ne veut pas dire que la logique ordolibérale est la seule à l’œuvre au sein des institutions européennes.

Au tout début de la jeune Union européenne, les ordolibéraux craignaient qu’un trop grand nombre de compétences politiques ne migrent à un niveau supranational. Ils s’inquiétaient de l’avènement d’une sorte de super-État, complètement détaché des « communautés naturelles ». Ceci ne s’est cependant pas produit. Loin de leurs craintes initiales, l’Union européenne d’aujourd’hui correspond au contraire bien mieux à leurs idéaux. Je décrirais donc ce qu’il se passe en ce moment comme un nouveau cycle d’ordolibéralisation — ce qui ne veut pas dire que la logique ordolibérale est la seule à l’œuvre au sein des institutions européennes.

Prenez le Traité de Maastricht par exemple : l’Union Monétaire Européenne a été fortement influencée par l’idéologie ordolibérale et son obsession d’une monnaie forte. De même, les règles strictes inscrites dans le Traité de Maastricht sont clairement enracinées dans la doctrine ordolibérale. Celle-ci professe en effet que l’économie devrait être gouvernée par des règles — et par des sanctions qui doivent être imposées quand les règles ne sont pas respectées. Le régime de Maastricht, établi en 1992, c’était exactement ça — bien que ses gardiens aient, depuis, considéré que les règles originellement établies n’étaient pas suffisamment strictes ou, du moins, n’avaient pas été appliquées avec assez de rigueur.

Nous avons donc assisté, particulièrement ces quatre dernières années, à une tentative de s’attaquer au soi-disant laxisme du régime de Maastricht en introduisant des règles plus strictes étayées par davantage de sanctions. En fait, ce n’est pas seulement la sévérité des règles qui a été renforcée, mais aussi leur cadre qui a été étendu. Le but n’est pas seulement d’agir plus sévèrement contre les déficits budgétaires existants mais, plus largement et préventivement, de surveiller les déséquilibres macroéconomiques dans chaque État-membre — c’est l’objet, depuis 2010, du « Six-Pack », un ensemble de mesures législatives visant à réformer le Pacte de stabilité européen en y introduisant de nouveaux outils de contrôle. Les politiques publiques et les budgets des États membres de l’Union européenne sont désormais surveillés en permanence — pas seulement quand ils sont au bord du défaut de paiement. La Commission européenne et, à un certain degré le Conseil de l’Europe et le Parlement européen, sont en charge de ce processus de surveillance.

Globalement, ce que nous voyons est une multiplication des normes applicables à un niveau supranational, mais aussi à un niveau national. Les deux niveaux sont évidemment connectés, dans la mesure où le Pacte budgétaire européen établi au niveau européen exige des États-membres qu’ils introduisent une législation, voire des amendements constitutionnels dans le but de respecter les règles européennes.

En effet, le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012, généralement rebaptisé « Pacte budgétaire européen », qui a été signé par tous les États-membres de l’Union européenne exceptés la Grande-Bretagne et la République tchèque, exige de tous les signataires qu’ils actent légalement l’adoption de la règle d’or budgétaire, de préférence en l’inscrivant dans leur Constitution. Dans les faits, cela signifie que, hors crises majeures ou désastres inattendus, les États s’engagent à ce que leur déficit budgétaire ne dépasse jamais 3% de leur PIB, mais également à tout mettre en œuvre pour atteindre, à moyen ou long terme, l’équilibre budgétaire — leurs déficits ne devraient pas excéder 0,5 % du PIB.

Tant le modus operandi que les objectifs de Maastricht et, de manière encore plus prononcée, des récents régimes post-Maastricht, obéissent au dogme ordolibéral. D’une part, la combinaison de règles et de sanctions supposée maintenir les gouvernements dans le droit chemin correspond à la vision ordolibérale d’une « constitution économique » adéquate. D’autre part, le but de ces règles et de ces sanctions est également conforme à la doctrine ordolibérale, puisque l’idée est clairement de créer un environnement de concurrence effective et de soutenir la compétitivité de chaque État-membre à travers un processus de « dévaluation interne ». Puisque l’Union monétaire rend impossible pour les membres de l’Eurozone d’accroître leur compétitivité économique en stimulant l’export par une dévaluation de leur monnaie, le seul moyen qu’ils ont d’améliorer leur position dans la course est de diminuer le coût du travail — c’est-à-dire de plafonner les salaires — et de réduire les dépenses publiques — c’est-à-dire les prestations sociales et les investissements dans les services publics. De telles mesures ne sont pas seulement une douce musique aux oreilles néolibérales, elles sont également imprégnées de doctrine ordolibérale. Politiquement, cela se traduit par un ordre semi-autoritaire, pour utiliser des mots durs, un ordre assurément et indéniablement technocratique.

C’est un excellent enchaînement pour parler de la question du néolibéralisme et de la démocratie, sujet que vous avez abordé récemment dans un article. L’un des préceptes centraux, commun aux différentes branches de la famille néolibérale, consiste à dire que les fragiles mécanismes du marché doivent être protégés d’une démocratie prétendument encline à l’antilibéralisme. Les responsables politiques néolibéraux et leurs mentors intellectuels concèdent souvent que les processus démocratiques devraient être préservés — du moins dans les pays où ils s’inscrivent dans une longue tradition libérale —, tout en réclamant que ces processus ne soient pas autorisés à interférer sur le mécanisme des prix. Pouvez-vous développer la question que vous avez déjà partiellement soulevée, à savoir : Quelles sont les méthodes qu’utilisent spécifiquement les ordolibéraux pour dompter l’indiscipline de la démocratie tout en laissant ses formalités plus ou moins intactes ?

Avant d’aborder la réponse ordolibérale à la menace que représenterait la démocratie, rappelons qu’il y a un éventail de positions dans la pensée néolibérale eu égard à la démocratie. L’opinion dominante — qui est quelque peu cliché — veut que les néolibéraux plaident pour le remplacement des processus démocratiques et des institutions par des mécanismes dominants de marché : n’importe où, n’importe quand, chaque fois que cela est possible, les marchés et leur logique devraient prendre le contrôle. Certains penseurs néolibéraux ne se contentent pourtant pas de manifester un intérêt de façade pour les traditions démocratiques, mais préconisent également des formes de démocratie directe – du moins quand ils pensent que le peuple peut être mobilisé pour faire avancer les réformes néolibérales et ainsi contourner la résistance des partis politiques qui, selon eux, sont de nature à s’entendre pour obtenir le contrôle et concentrer le pouvoir.

Les ordolibéraux, pour leur part, ne cachent pas l’inquiétude que leur inspire la démocratie – qu’ils partagent avec d’autres branches de la famille néolibérale – due, en partie, à leur élitisme, à l’habitude profondément enracinée qu’ils ont d’accueillir avec suspicion le jugement des masses. Pour comprendre cette défiance, il faut se souvenir que la doctrine ordolibérale a été forgée pendant la République de Weimar, première émergence d’une démocratie de masse dans le contexte allemand. Or, comme nous le savons, cela n’a pas très bien marché. Aussi les pathologies du régime de Weimar ont-elles laissé une marque chez les ordolibéraux quant au regard qu’ils portent sur la démocratie. La critique de la démocratie libérale de Carl Schmitt a eu un impact sur eux, comme elle l’a eu sur Hayek.

S’inquiétant de la méconnaissance de l’économie par le plus grand nombre, les ordolibéraux estimaient peu sage de laisser une majorité ignorante décider de ces questions. Néanmoins, leur argument ne portait pas tant sur l’inculture des masses que sur ce que les théoriciens de l’économie constitutionnelle appellent la propension à la recherche de rente inhérente à la démocratie participative. D’après les ordolibéraux, dans une démocratie, différents segments de la société civile – des individus ou des groupes plus ou moins puissants – formulent généralement des demandes répondant à leurs « intérêts particuliers ». Parce qu’ils courent après leur réélection, les responsables politiques leur accordent donc faveurs et promesses pour satisfaire ces demandes, même si l’intérêt général doit financièrement en pâtir. Cela conduit à une mauvaise politique économique basée sur la complaisance. Pour faire court, ce que les ordolibéraux n’aiment pas avec les pratiques démocratiques, c’est l’érosion qu’elles causent aux règles que les ordolibéraux chérissent tant. Aussi, de leur point de vue, est-il nécessaire de protéger le processus de prise de décision politique des pressions de la somme des « intérêts particuliers » qui composent une société civile pluraliste.

Maintenant, il est important d’admettre que beaucoup d’entre nous partagent les inquiétudes des ordolibéraux — à savoir la crainte que les riches et puissants intérêts privés assiègent le système politique. On ne peut pas nier que les lobbys sont un énorme problème. Donc, les réserves des ordolibéraux quant à la démocratie pluraliste ne sont pas entièrement farfelues et, en soi, ces inquiétudes ne font pas d’eux des chantres de l’autoritarisme. Cependant, leur réponse aux failles de la démocratie représentative — c’est-à-dire que le processus politique devrait être mis à l’abri, autant que possible, de la supervision du peuple — est clairement problématique. En effet, que toutes les demandes émanant de la société civile puissent être considérées comme l’expression « d’intérêts particuliers » me paraît inquiétant.

Si ce n’est pas au peuple de décider comment l’économie devrait être menée, alors à qui ? La réponse des ordolibéraux est : les économistes et les experts. Parce que leur position est basée sur le savoir et la compétence, pas sur la sympathie envers tel ou tel intérêt personnel. Ce n’est pas la réponse que Hayek a donnée. Mais pour les ordolibéraux, il existe une « intelligentsia » — au sens de Karl Mannheim – dont les membres ne sont pas influencés par les intérêts et les idéologies — ce qui, dans l’esprit des ordolibéraux, va toujours de pair – mais par la science – qui est nécessairement « désintéressée ».

Le genre d’arguments que vous venez de mentionner — l’expertise plutôt que la démagogie — ont bien sûr été utilisés par la Troïka et l’Eurogroupe pour discipliner le premier gouvernement Syriza. On doit l’une des sorties les plus célèbres à Wolfgang Schäuble, qui a maintenu la ligne néolibérale et ignoré le référendum grec en déclarant : « Les élections ne peuvent pas changer les règles. » Qu’est-ce que les négociations entre l’Eurogroupe et le gouvernement grec durant les six premiers mois de 2015 révèlent des tensions entre le néolibéralisme et la démocratie ?

La question se pose à peine : la Troïka a effectivement réduit l’exercice de la démocratie en Grèce. Bien sûr, certains diront que les Grecs se sont mis dans cette situation eux-mêmes — pas sans raison, puisqu’il n’y aucun doute sur le fait que l’État grec a été gangrené par l’inefficacité et le népotisme pendant des années. Néanmoins, il n’est pas exagéré de dire que, ces quelques dernières années, c’est la Troïka — c’est-à-dire les représentants de la Commission européenne (CE), de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) — et non le peuple grec, qui a dicté les termes de la politique économique et fiscale de la République hellénique. Et cette situation continue encore aujourd’hui, malgré le referendum de juillet 2015 par lequel les Grecs ont dit « Non » au mémorandum que les institutions européennes voulaient imposer à leur pays. La nature anti-démocratique et technocratique des exigences de la Troïka est donc indéniable.

Un autre argument censé minimiser l’assaut de la Troïka sur les États démocratiques est que l’ingérence des agences européennes dans les affaires intérieures de la Grèce est une mesure d’urgence, due à l’état de faillite imminente du pays. Aussi fait-il sens que des conditions drastiques soient imposées à ceux qui quémandent de l’argent. Bien que je ne souscrive pas à ce genre de logique, si on adopte un point du vue plus large, on constate que les pays au bord de la faillite ne sont pas les seuls à voir leurs institutions démocratiques outrepassées. Du fait du système de contrôle du régime post-Maastricht dont je parlais plus tôt, tous les États-membres de l’Union européenne, et particulièrement ceux faisant partie de l’Eurozone, sont sujets à la même surveillance et aux mêmes mécanismes de sanctions.

Puisque la dynamique européenne repose sur la dépolitisation des questions de politiques publiques, la Commission européenne est l'agence la mieux qualifiée pour imposer des mesures conçues pour corriger les déséquilibres macroéconomiques au motif qu'elles répondent à des principes économiques sains.

Ce sont précisément la BCE, le FMI, et la Commission européenne qui jouent un rôle crucial dans ce régime – particulièrement la Commission. Puisque la dynamique européenne repose sur la dépolitisation des questions de politiques publiques, la Commission européenne est l’agence la mieux qualifiée pour imposer des mesures conçues pour corriger les déséquilibres macroéconomiques au motif qu’elles répondent à des principes économiques sains. Dans la mesure où les électeurs les tiennent pour responsables, les gouvernements nationaux et le Parlement européen tentent de repolitiser ces questions. La Commission n’a, quant à elle, aucune échéance électorale à craindre.

Cette situation est problématique, non seulement parce que les questions de politiques publiques ne devraient pas être dépolitisées – si on tient à préserver la démocratie -, mais également parce que les réformes politiques imposées par la Commission européenne produisent des gagnants et des perdants parmi les États-membres, et redistribuent ainsi les fardeaux et les avantages. Donc, ce qui est dépolitisé est en fait une question éminemment politique.

Au niveau national en Allemagne, le gouvernement de coalition CDU/SPD actuel a tenu l’engagement qu’il avait pris d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2015 (ce qu’ils ont appelé le « zéro noir » ou Schwarze Null) malgré le coût que représente l’accueil de plus d’un million de réfugiés. Au niveau européen, le Pacte budgétaire et les développements de l’année passée révèlent, non seulement une intention de garder le cap, mais aussi une détermination d’intensifier la sévérité des sanctions envers ceux qui, soumis à l’austérité, auraient pu espérer une trêve. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels cette ligne dure pourrait avoir à faire face, tant en Allemagne qu’en Europe ?

Dans le contexte allemand, le Schwarze Null est avant tout symbolique. Pour le gouvernement, il est important d’être en mesure d’affirmer que le budget sera en équilibre — ou, du moins, que l’État n’accusera pas de déficits structurels (je suis quasi sûr qu’un certain nombre de manipulations comptables ont été mobilisées pour assurer cette réussite). Pour les autorités allemandes, l’importance symbolique de maintenir et d’afficher une rigueur budgétaire est double :

D’une part, il est question là de se montrer exemplaire et ainsi convaincre les leaders des autres États-membres européens qu’ils peuvent et qu’ils doivent suivre l’exemple allemand : « Nous équilibrons notre budget et vous devriez faire de même ; avec un peu d’effort, n’importe quel pays en Europe pourrait être comme l’Allemagne. »

D’autre part, l’affichage de la rigueur budgétaire est destiné au public allemand. Le conservatisme allemand traverse en effet une sorte de crise d’identité. Bien qu’Angela Merkel réussisse avec beaucoup de succès à se maintenir au pouvoir, la base traditionnelle de la CDU, les électeurs les plus conservateurs, ne sont plus très sûrs de saisir l’esprit de ce parti dans lequel ils ne se reconnaissent plus et commencent donc à se demander ce que la CDU peut encore leur apporter. Aussi, mettre en avant le Scwharze Null est une manière de dire à ces gens : « Voici ce que nous défendons. Nous nous battons pour la rigueur budgétaire, et ceci est conservateur. Nous nous sommes peut-être débarrassés de toutes sortes de principes autrefois considérés comme conservateurs, mais en terme de politique économique nous sommes toujours de vrais conservateurs parce que nous avons fait ce que l’on attendait de nous, nous avons tenu notre promesse... même en pleine crise des réfugiés. » Dire ça est particulièrement important parce que c’est la première fois en 50 ans que le budget de l’État allemand est équilibré — et parce que ça risque de ne pas se reproduire dans les années à venir. En faire le plus possible autour de cette prouesse est donc le meilleur moyen de s’assurer que les électeurs conservateurs s’en souviendront lors de la prochaine campagne électorale.

Maintenant, concernant les défis auxquels les politiques d’austérité budgétaire pourraient être confrontés, nous devons nous souvenir que, depuis le début de la crise des dettes souveraines européennes, en 2010, le pouvoir de l’Allemagne est quasi-hégémonique, du moins en terme de politique économique, simplement parce que son gouvernement dispose de l’argent dont les autres pays ont besoin. Aussi avoir de l’argent à prêter donne-t-il aux autorités allemandes un avantage considérable. Bien sûr, la manière dont ils utilisent l’avantage qu’ils ont, ce statut de créancier qui fait d’eux les chantres de l’austérité, ne fait pas naître un grand sentiment de gratitude chez les peuples débiteurs — que ce soit en Espagne, en Italie, en Grèce ou au Portugal. Le rôle qu’a joué l’Allemagne dans le sort qu’ils ont subi ces dernières années reste en effet gravé dans l’esprit de ces peuples, aussi ne fallait-il pas s’attendre à ce qu’ils fassent preuve d’une grande solidarité à l’égard du pays d’Angela Merkel quand il a été confronté à un afflux soudain de réfugiés. Mais les choses ont changé : en particulier, les autorités allemandes essaient de convaincre leurs homologues grecs de garder un grand nombre de réfugiés dans leur pays, afin d’alléger la charge de l’Allemagne. Bien sûr, les autorités grecques sont peu disposées à accepter — sans mentionner le fait qu’elles n’ont pas les moyens financiers d’accueillir ces réfugiés dans de bonnes conditions : pourquoi devraient-elles faire montre de la moindre solidarité envers l’Allemagne, considérant la manière dont l’Allemagne les a traitées, et continue de les traiter aujourd’hui, eu égard à leur dette publique ? Par conséquent, je pense que nous entrons dans une nouvelle phase que l’Allemagne pourrait avoir du mal à négocier — une phase qui pourrait se révéler problématique et préoccupante pour l’Europe dans son ensemble.

Post-scriptum

Thomas Biebricher est professeur en théorie politique et philosophie à l’Université Goethe à Francfort.

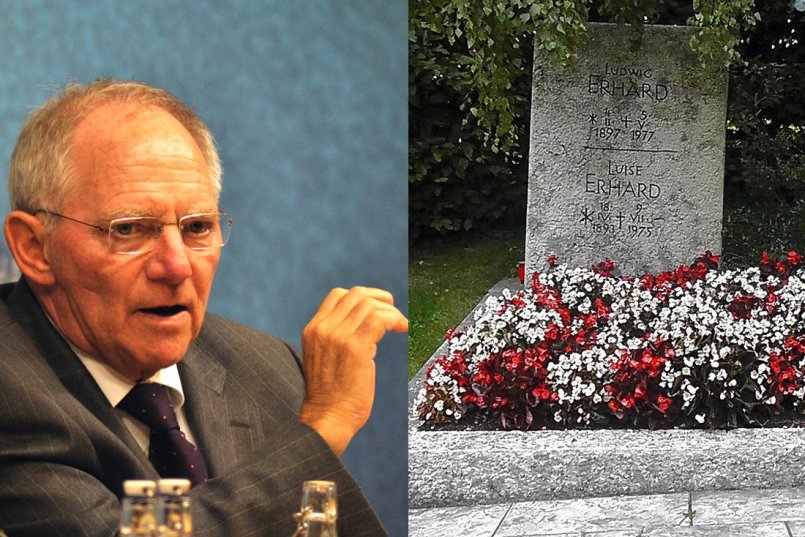

Image : Wolfang Schäuble et la tombe de Ludwig Erhard.