Sur le vif une visite de l’exposition « À Fleur de peau, le moulage sur nature au XIXe siècle ». Avec Édouard Papet.

Le 30 octobre s’ouvre au musée d’Orsay une exposition intitulée « À Fleur de peau. Le moulage sur nature au XIXe siècle » [1]. La technique de la prise d’empreintes au plâtre est connue depuis l’Antiquité, mais elle donne lieu, à partir des années 1840, à une activité systématique de moulage de l’ensemble des éléments du réel : mort ou vif, célébrité ou anonyme, animal ou végétal, normal ou pathologique, etc. L’occasion de demander à Edouard Papet, conservateur à Orsay et commissaire de l’exposition, de commenter quatre des pièces qu’il a rassemblées. Mais aussi l’occasion de gamberger sur quelques chantiers en cours.

Propos recueillis par Philippe Mangeot.

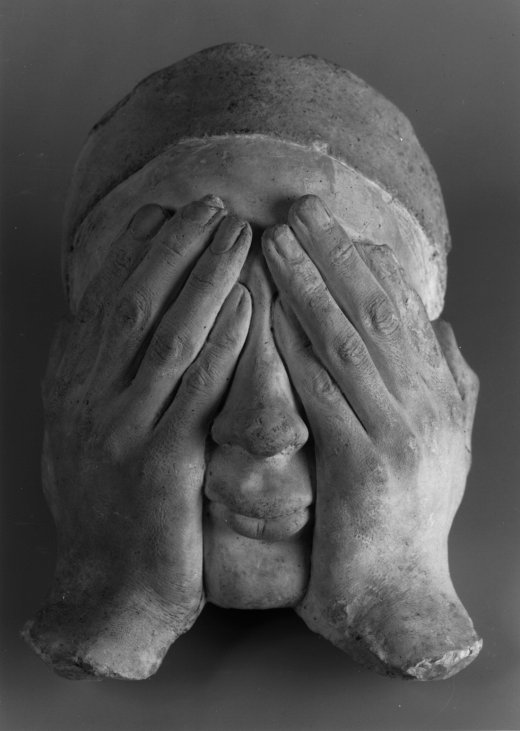

Imaginer les yeux ouverts

« C’est le moulage, par Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, du visage de son beau-frère Louis Steinheil. Le premier est sculpteur, le second concepteur de vitrail – plus tard, il restaurera les vitraux de la Sainte-Chapelle pour Viollet-le-Duc. Pour l’heure, ils sont très jeunes, autour de vingt ans (Adolphe-Victor est né en 1816, Louis en 1814). Ils avaient constitué avec Daubigny une petite communauté près de l’église Saint Ambroise, rue des Amandiers Popincourt. Il faut les imaginer tous les deux dans l’atelier, ils s’amusent, Steinheil sourit, d’ailleurs. Ils se prennent au jeu de saisir l’autre en plâtre, comme on constitue un album de famille. Mais ils font beaucoup plus : c’est le seul masque que je connaisse avec les mains sur le visage.

Ce qui m’a frappé en étudiant les masques sur le vif ou mortuaires, c’est l’ambiguïté de l’empreinte. Certains morts sont sereins, souriants, et les vivants ont parfois l’air cadavériques. Tous les masques pris sur le vif ont les yeux clos, impossible de faire autrement. Les masques mortuaires ont parfois les yeux ouverts. Il en résulte une caractéristique commune à tous les masques de vivants : ils donnent à voir des visages sans regard, comme enfoncés dans une méditation intérieure, qui est peut-être aussi une panique intérieure – parce que l’opération elle-même est très inconfortable. Ici, Geoffroy-Dechaume et Steinheil contournent la contrainte : les mains sur les yeux permettent paradoxalement à celui qui regarde d’imaginer que les yeux puissent être ouverts.

C’est d’autant plus extraordinaire qu’il y a là un jeu très impertinent sur les codes et les coutumes aussi bien du moulage que du portrait sculpté. Àl’époque, les deux fragments du corps le plus souvent moulés – et qui conduisent d’ailleurs à des cultes presque fétichistes – sont le visage et la main, spécialement quand il s’agit d’une main d’artiste. Ici, on a les deux : c’est à proprement parler un portrait d’artiste.Mais un portrait d’une réelle audace à l’époque. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller voir les bustes ou les peintures qui lui sont contemporaines. En peinture, seul Courbet est allé plus loin.

Évidemment, il est impossible à cette époque d’exposer ce genre de chose au Salon : c’est une création intime, dont le caractère strictement privé évite toute justification plastique. Du coup, on peut y voir aussi l’expérience de jeunes artistes de la génération romantique pour qui les catégories, les frontières n’existent pas. Très souvent, les ouvrages intimes essaient et annoncent des évolutions postérieures. Avec le symbolisme, le masque va devenir une entité autonome de la sculpture du portrait, en réaction contre le caractère convenu du portrait en buste : on isole un fragment, on invente un autre cadrage.

C’est déjà le cas ici, mais d’une manière dont je ne connais pas d’équivalent, et dont personne à l’époque, à part les intimes, n’a sans doute eu connaissance. Des mains sur le visage, on en trouve sans doute, mais il s’agit alors d’allégories. Ici, le réalisme de l’empreinte de la peau, par exemple, bloque la lecture allégorique : cela n’est pas, cela ne peut pas être quelque chose comme « la Synagogue aux yeux bandés ». C’est un portrait, un des chefs d’œuvre précoces du moulage sur nature en France, mais quel statut lui donner ? »

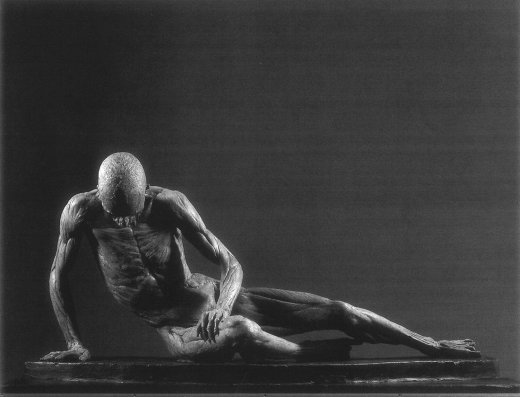

Un monstre poétique et barbare

« Ce moulage a été réalisé en 1835 par William Pink sur un original de 1785 dont on a perdu la trace. Il s’agit d’un voleur anglais, un smuggler, dont on a écorché le cadavre après l’avoir pendu.

Avant la rigor mortis,on a fait prendre à l’écorché la position de l’un des plus célèbres Antiques : « le Gaulois mourant », une sculpture hellénistique du IIIesiècle avant J.-C.

Ce moulage était destiné aux écoles d’art. À l’époque en Europe, la base de l’enseignement de la peinture et de la sculpture est l’idée de « correction anatomique ». Or on considère que la sculpture antique est un modèle de correction : dans les écoles d’art, on dessine donc soit d’après l’antique, soit d’après des modèles vivants, soit d’après des écorchés, modelés ou moulés, qui permettent d’identifier la structure musculaire sous la peau – c’est pourquoi on a commercialisé beaucoup de moulages de dissections – des bras, des épaules, des torses – dans un but didactique. Ici, le modèle est entier ; mais il s’agit aussi de montrer par l’exemple l’exactitude anatomique de la sculpture antique.

Le résultat est extraordinaire et dérangeant. On met un cadavre dans la position d’une sculpture antique considérée comme l’apogée indépassable de l’art. Ce faisant, on introduit une dimension de réalisme tragique absente du modèle antique. La tête, par exemple, est très perturbante. Elle est un peu plus penchée que dans le modèle, on en devine mal les traits ; mais qu’on s’approche et c’est un visage très maigre, assez terrifiant.

Le Smugglerius, comme d’ailleurs tous les objets rassemblés dans l’exposition, est à la frontière de plusieurs catégories d’époque, et les problématise : c’est un monstre, ne serait-ce que par rapport à l’antique, mais c’est un monstre logique dans un siècle qui ne veut croire qu’au concret et aux faits. C’est peut-être aussi un monstre poétique et barbare : et si c’était cela que les artistes et amateurs du XIXe siècle cherchaient à voir dans les sculptures antiques des galeries Borghèse : les muscles sous la peau ?

La référence à l’antique crée un étrange clivage dans la perception : le regard est sans cesse tiraillé entre le résultat et l’anecdote, qui est presque visible : on a tué un homme. Et on a gardé la trace du meurtre. »

Une histoire du regard occidental

« Difficile de dater celui-ci : 1850-1860 sans doute. On sait qu’il s’appelait Cheng Wong et qu’il avait vingt-quatre ans. Mais on ignore s’il a été fait en Chine, dans sa région de Shanghai, ou à Paris à l’occasion d’une exposition universelle. On y présentait parfois, comme au Crystal Palace de Londres, des tableaux vivants de mannequins réalisés d’après des moulages ethnographiques, vêtus d’accessoires d’origine et mis en situation dans des villages reconstitués… qui obtenaient toujours un triste succès. Dans ces contextes de taxinomie didactique, l’anthropocentrisme des projets ethnographiques était lié aux polémiques relatives à l’évolution et à l’hérédité formulées par Lamarck et Darwin. Et c’est bien sûr le moment du début du colonialisme. L’objectivité supposée du moulage sur nature garantissait l’exactitude de la physionomie renforcée par une polychromie illusionniste étonnamment raffinée : le grand fantasme de l’alliance idéale de l’art et de la science… En dépit des revendications de neutralité scientifique, les dérives de cette accumulation documentaire entérinaient les idéologies de Gobineau.

Wong Chen s’inscrit évidemment dans le grand projet ethnographique qui puise ses racines dans la phrénologie avant de s’en détacher progressivement. Il s’agit de répertorier et de classifier l’ensemble du cosmos humain. On moule ainsi des Africains, des Asiatiques, des Océaniens mais aussi des Européens, Islandais, Irlandais… On le fait dans un but scientifique, et la violence du moyen n’est contestée par personne à l’époque.

La question est bien sûr de savoir ce qu’on montre aujourd’hui quand on expose ce type d’objet. Il faut rappeler qu’ils n’étaient pas tous exposés en permanence au XIXe siècle. Ceux qui l’étaient au Musée de l’Homme ont été mis en réserve devant les plaintes des visiteurs. Je crois cependant qu’ils font partie d’une histoire du regard occidental, où se mêlent inextricablement les imaginaires colonialiste et scientifique mais aussi le témoignage des contradictions d’un siècle obsédé par la représentation.

Ce serait l’objet d’une autre exposition, mais il me semble qu’il y a une responsabilité à reconnaître sans complaisance ces imaginaires pour ce qu’ils furent, y compris dans leur violence. Cela supposerait qu’on ne fasse pas non plus l’économie d’une réflexion sur la violence de la photographie, qui a supplanté le moulage en matière ethnographique, pour des raisons pratiques évidentes. Je l’avoue, je suis inquiet. L’une des pièces que je présente – le moulage d’un pygmée en pied – est effectivement insupportable. Dans le cas de Wong Chen, je me trompe peut-être, mais je n’ai pas l’impression qu’il soit humiliant – sans doute parce qu’il s’agit d’un fragment.

Mais il faut mettre aussi cette pièce en regard des pratiques et des discours artistiques de l’époque. Son statut est clair : il s’agit d’un objet scientifique, pas d’une œuvre d’art. Mais pour une certaine critique d’art française de la seconde moitié du XIXesiècle, ces sculptures représentaient un danger, au même titre que les modelages en cire du musée Grévin par rapport à la polychromie : la fin de l’art, de la probité de l’artiste. La sculpture réaliste, qui s’impose à l’époque et qui aurait pu légitimer l’utilisation du moulage sur nature, s’y refuse, même si beaucoup l’ont certainement pratiquée en sous-main. À partir des années 1880, la critique n’a de cesse de débusquer, souvent à tort, l’utilisation directe du moulage dans la sculpture. Mais les artistes s’en défendent. Même Dalou, le plus grand tenant du réalisme social, peut écrire : « Ni moulage sur nature, ni photographie ne sont et ne seront jamais de l’art. Celui-ci n’existe que par l’interprétation de la nature. S’efforcer d’en rendre strictement la lettre est une erreur grossière. » Il y a là une sorte de rendez-vous manqué, qui vient de ce qu’on a pris la fin du postulat platonicien de la Renaissance – l’artiste est un passeur de la nature – pour la mort de l’art. Quand on commande à David d’Angers un portrait de Laplace d’après son masque mortuaire, on lui demande de « relever les pauvretés du naturel ». On veut la ressemblance, on interdit l’empreinte, parce qu’elle vient contester le geste de l’artiste.

Il en va de même de la polychromie – l’autre grande crispation de l’époque. On est persuadé que l’usage de la polychromie en sculpture la ravalerait au rang de la cire foraine et du musée Grévin. Dans le cas du Chinois, le résultat est tout de même intéressant… Mais il y avait là une piste qu’on n’a pas voulu suivre. Dans les années 1880, la majorité des critiques d’art éreintaient les timides tentatives de polychromie en sculpture présentées au Salon. D’où, une fois encore, la question du statut de ces pièces ethnographiques aujourd’hui. Car ce qui était obstinément refusé dans le domaine artistique à la grande époque du moulage scientifique est devenu, à partir des années 1970, une pratique d’un certain nombre de plasticiens contemporains. Cela peut-il orienter le regard d’aujourd’hui sur certains de ces objets ? J’ai cru d’abord que je pourrais répondre à cette question. Mais je n’y arrive pas. Je crois qu’il y a encore aujourd’hui un préjugé sur la pauvreté supposée d’une empreinte : on n’aime pas la copie, l’analogon. »

L’horripilation au sens propre

« Il s’agit d’une épaule d’homme – il y en avait deux qui formaient un dos –, un document de travail pour artiste, parce que la jointure entre le bras et l’épaule n’est pas évidente à rendre au modelé. Avec Steinheil les mains sur les yeux, c’est elle qui a décidé du titre – contesté ! – de l’exposition, « À fleur de peau, le moulage sur nature au XIXe siècle », à cause de la chair de poule, l’horripilation au sens propre. Elle n’a pas été voulue, bien sûr ; mais elle a été provoquée par la réaction thermique du plâtre liquide appliqué sur la peau. Le résultat plastique dépasse très largement le XIXe siècle : il rejoint aujourd’hui des questions qui sont les nôtres, et qui ont trait à l’intime, à la peau et à la chair, à la sensualité, mais aussi au corps déchiqueté…

On peut d’ailleurs aussi considérer qu’il y a dans cette épaule quelque chose d’horrible. Tout dépend du regard qu’on porte sur ces objets. Mais il est difficile d’en occulter la charge érotique. Cela peut tenir du choix de telle ou telle partie du corps, du geste du mouleur qui intervient à même le corps. Même si l’ambiance des ateliers n’avait rien de très convenu, mouler un corps de femme nue, entier, à cette époque, relève de la transgression d’un interdit dont je suis persuadé que quelqu’un comme Geoffroy-Dechaume avait parfaitement conscience.

Sans doute est-ce encore dérangeant : ces moulages sont la trace de gestes figés, la trace de corps vifs, qui ont aujourd’hui disparu. Les corps présentés à l’exposition, majoritairement féminins, sont jeunes, désirables dans leurs défauts ou leurs plis. Dans l’exposition, il y aura aussi un corps « vieux » ; un moulage médical réalisé par Paul Richer, proche collaborateur de Charcot, une vieille femme morte d’un rhumatisme articulaire déformant. C’est très violent, très difficile à regarder. Parce que c’est très difficile d’être ainsi confronté à la finitude. J’ai voulu aussi montrer les gueules cassées du Val-de-Grâce, les moulages des visages atrocement défigurés des soldats de la première Guerre mondiale. C’est paradoxalement une note d’espoir, un progrès amer : on voit les miracles de la chirurgie maxillo-faciale rendre un peu de dignité à un visage, tenter d’atténuer une souffrance. »

Notes

[1] Au musée d’Orsay jusqu’au 27 janvier 2001. Une version réduite, « Second Skin » sera présentée au Henry Moore Institute, Leeds (Royaume Uni) du 16 février au 19 mai 2002, à la Hamburger Kunsthalle, Hambourg, de juin à septembre 20002, et au musée Vela, Ligornetto (Suisse) de septembre à novembre 2002.