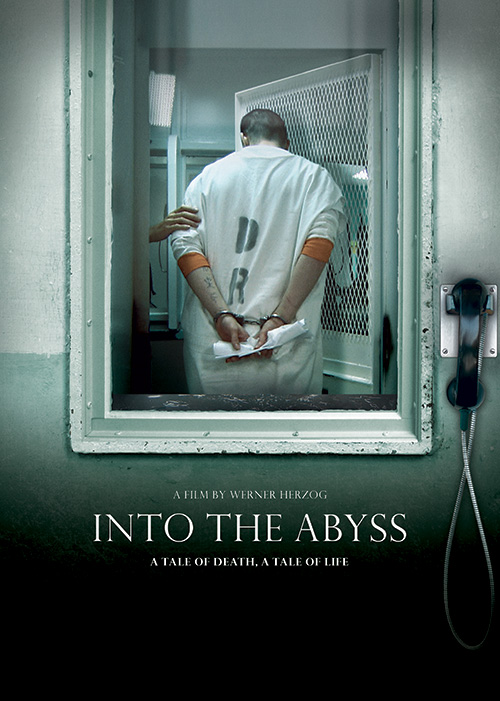

Le couloir de la mort à l’épreuve de la circularité du rêve à propos d’« Into the Abyss » de Werner Herzog

par Laure Gauthier

Nietzsche dans Par-delà le bien le mal écrit que « celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même ». C’est armé de cette conviction que Werner Herzog a entrepris en 2010 son documentaire Into the Abyss. Sa démarche a été simple : filmer ses entretiens avec un condamné à la peine capitale, son complice condamné à perpétuité, des proches des victimes et des acteurs concernés par le dispositif de mise à mort. Encore une fois le cinéaste allemand nous plonge au plus profond des tentatives qu’entreprend tout un chacun pour trouver un sens au chaos qui l’entoure.

Les films de Werner Herzog portent à la fois sur les sociétés non-occidentales, présentant d’autres rapports à l’espace et au temps, et sur l’Europe et les États-Unis, où vit le cinéaste, au plus près des phénomènes occidentaux qu’il étudie à la façon d’un anthropologue. C’est dans cette optique qu’il a accepté de tourner pour la télévision américaine une série de courts-métrages sur la peine capitale (« On Death Row » — dans le couloir de la mort) d’où est née l’idée de Into the Abyss. Un conte sur la mort, un conte sur la vie (2011).

Le plaidoyer pour la vie

Dans le premier chapitre du documentaire, Werner Herzog relate les faits. On apprend ainsi l’histoire qui, en octobre 2001, a défrayé la chronique de Conroe, une petite ville texane : deux amis, tout juste majeurs, Michael Perry et Jason Burkett, se rendent au domicile de Sandra Stotler, la mère d’un ami, dans l’espoir de pouvoir conduire sa voiture de course rouge. Devant son refus, les deux jeunes décident spontanément de la tuer ; comme il leur manque les clés de la résidence, ils attendent le fils de la victime, Adam Stotler. Lorsque celui-ci arrive, accompagné d’un ami, ils les emmènent dans la forêt pour les tuer. Deux jours plus tard, ils sont arrêtés. Jason Burkett est condamné à la prison à perpétuité, tandis que Michael Perry est condamné à mort.

Herzog est d’emblée frappé par l’opacité qui entoure les crimes et leurs mobiles. L’extrême violence des homicides, pour un mobile manifestement dérisoire, le décide à sonder la réalité de façon plus profonde qu’en ayant recours à une fiction. Herzog déclare, qu’« au regard de la complexité de l’histoire, il fallait que ce soit un documentaire. » [1] C’est précisément quand les faits résistent à la logique et à la raison que commence, pour Herzog, le travail du cinéaste. [la partie du texte qui sera visible] Par les images qu’il tourne et agence, par les propos qu’il recueille, il recompose de façon pluri-perspectiviste une réalité plurielle pour conduire le spectateur de l’obscurité à la clarté et lui faire appréhender, ne serait-ce qu’un instant, la profondeur abyssale de l’être, cette « vérité extatique » dont parle Herzog dans son « manifeste du Minnesota ». [2]

Le premier volet (« Le crime ») confronte le spectateur à des images d’archives prises par la police texane en 2001. Accompagnant les commentaires simultanés de l’inspecteur Damon Hall, les images nous montrent la salle à manger où la victime cuisinait en regardant la télévision au moment où les deux jeunes firent irruption chez elle. Donner une idée au spectateur de la violence commise ne signifie pas pour Herzog mettre en scène le crime ou la souffrance physique subie par les victimes. Parmi les heures de pellicules mises à sa disposition par la police, le cinéaste allemand a pris soin de ne pas montrer les images des cadavres − à peine aperçoit-on furtivement un corps sous le tissu dans le lac, que l’on devine être Sandra Stotler, puis une jambe d’Adam dans l’herbe −, pas plus qu’il ne s’attarde sur l’expertise balistique ou la reconstitution du meurtre. Les détails sur lesquels s’arrête Herzog (des coquilles d’œufs et des morceaux de pâte à cookies non cuite, une télévision encore en marche), offrant alors une pause dans le récit, illustrent l’interruption de la vie d’autrui.

À l’extrême violence non-préméditée du triple homicide correspond dans Into the Abyss la violence préméditée de l’État du Texas, à laquelle est consacré le chapitre cinq (« Le protocole de la mort »). Cette fois, la mise à mort d’un être humain est réglée dans ses moindres détails. Là encore, le documentaire n’exhibe pas de corps mais nous confronte aux images des lieux, vides. Nous voyons la cellule, le petit couloir menant à la chambre d’exécution, puis la chambre d’exécution elle-même. Les plans sont ponctués par les entretiens avec Fred Allen, ancien capitaine de la maison de la mort qui a supervisé cent-vingt-quatre exécutions avant de démissionner, et de Lisa Stotler, la fille de Sandra, qui a assisté à l’exécution de Michael Perry, depuis la petite salle destinée à accueillir le « public », séparée de la salle d’exécution par une simple vitre opaque. Le spectateur aperçoit la table d’exécution et les sangles dis-posées au niveau des bras, des jambes et du tronc ainsi qu’un micro placé au-dessus de la table pour enregistrer les dernières paroles du condamné, la lampe destinée à éclairer la victime. Si c’est Fred Allen qui explique la procédure jusqu’au moment où ses collaborateurs et lui-même sanglent le condamné sur la table et procèdent à l’injection, la mort du condamné elle, est, décrite par Lisa Stotler.

La fille de la première victime explique à la caméra combien voir mourir Michael Perry l’a soulagée et délivrée de sa peine. En confrontant la violence extrême du protocole pénitentiaire aux commentaires d’une femme en deuil, fille et sœur de victimes, Herzog ne justifie pas l’exécution mais la rend au contraire insupportable au spectateur. Il choisit de juxtaposer au montage les moments d’entretiens et les images prises notamment depuis la salle attenante à la chambre d’exécution, assorties des commentaires en off de Lisa. Il place ainsi le spectateur dans le rôle de la jeune femme. Impliqué émotionnellement, le spectateur est psychiquement confronté au récit de la mort réelle de Michael pendant qu’il visionne des images de la chambre d’exécution, vide. C’est le spectateur qui effectue l’opération de montage, et superpose mentalement le récit verbal et le récit en images pour faire l’expérience de la violence. Mais en endossant le rôle de Lisa, il est bien loin d’éprouver son soulagement au récit du corps mourant de Michael. Tout au contraire, il souhaite arrêter ce processus.

Herzog a monté la séquence décrivant l’exécution comme ceci : on voit à l’écran Lisa, qui évoque les dernières paroles du condamné : « Il a dit qu’il nous pardonnait, à nous ! », puis on peut lire à l’écran le protocole qui enregistre les dernières paroles du condamné. La lecture de ce texte nous livre les réactions émotionnelles de Michael Perry. On apprend ainsi, qu’une fois attaché sur la table, il a pleuré, appelé sa mère et dit qu’il allait rejoindre son père aux cieux :

« Oui, je veux partir en disant à tous ceux que je connais et qui sont impliqués dans cette atrocité que je les pardonne... Maman... (pleurs) Je suis prêt à partir, gardien. Je rentre à la maison, papa, je rentre à la mai-son, papa. »

La retranscription des paroles de Michael Perry reste à l’écran en superposition de la table matelassée ; on entend alors de nouveau en off la voix de Lisa qui explique la fin de Michael : « J’ai entendu sa mère pleurer, puis ils ont injecté le produit ». Elle précise encore qu’il a, par quatre fois, tenté de trouver de l’air, et que même après plusieurs secondes, sa poitrine se secouait encore sous son t-shirt ; à ce moment apparaît à l’écran le protocole décrivant la mort du condamné. La voix de Lisa s’interrompt, laissant place à de la musique ; pendant ce temps, la caméra s’immobilise sur la mention des « neuf minutes » séparant le moment de l’injection de celui de la mort, puis sur la case « commentaires », laissée vide. Ce que les mots ont été ici impuissants à exprimer, les images et la musique peuvent tenter de le désigner : l’indicible réalité d’une torture pratiquée par l’État. Ainsi, pendant quelque sept secondes, la caméra filme cette feuille, ce qui correspond presque au temps d’injection du produit sur le condamné encore vivant ; plusieurs secondes de torture, avant que la mort ne survienne, on entend alors Lisa Stotler, dire : « et il est parti » (« and he was going »). Le present progressive à lui seul dénote le caractère duratif de la survenue de la mort.

Mais, si le « spectacle de la mort » pour le public présent semble indolore, le réalisateur montre combien l’acte entraîne de souffrance, et ne peut alors s’empêcher de penser à la « solution finale » choisie par les nazis pour exterminer plus rapidement et discrètement les juifs :

« Je n’ai pas un argumentaire philosophique ou religieux. […] En tant qu’Allemand, il est simple pour moi d’affirmer qu’un État ne doit jamais avoir la possibilité de tuer, pour quelques raisons que ce soit, une personne. C’est aussi simple que cela. » (entretien avec Louis Lépron)

C’est dans le prologue et l’épilogue que Werner Herzog prononce son plaidoyer contre la peine de mort et tente d’offrir une issue possible à partir du matériau factuel qui lui sert à construire son documentaire. Lorsqu’il rencontre pour la première fois Michael Perry, les deux hommes par-lent du décès récent du père de Michael et celui-ci évoque son exécution prochaine. Herzog lui témoigne verbalement sa compassion et précise d’entrée de jeu :

« Cela ne vous exonère pas et de vous parler ne signifie pas que je vous apprécie mais je vous respecte, vous êtes un être humain et je pense qu’aucun être humain ne devrait être exécuté. »

À la fin du chapitre cinq, on entend le réalisateur rétorquer à Lisa Stotler, qui se dit soulagée de la mort de Michael, que cette vision d’une peine capitale qui permettrait de venger les morts, lui rappelle la conception du Dieu vengeur de l’Ancien Testament ; mais il précise que le Christ, lui, n’aurait certainement pas été « un avocat de la peine capitale ». Si Herzog insiste à plusieurs reprises dans le documentaire sur la question de la foi, c’est qu’il cherche à invalider la légitimation théologique de la peine capitale.

Fred Allen, le commandant démissionnaire, met à mal, lui, la légitimation institutionnelle. Il explique ce qui l’a conduit à présenter sa démission après avoir longtemps eu l’impression de faire son devoir. Ce n’est qu’à la cent-vingt-quatrième exécution, après qu’une femme condamnée l’eut remercié de ce qu’il avait fait, qu’il a été touché profondément : il s’est étonné de ce remerciement qu’il a jugé immérité, sachant qu’il allait, quelques instants après, la sangler sur la table d’exécution. Le soir, en entendant l’annonce de son exécution à la radio, quelque chose s’est irrémédiablement fissuré en lui. Dès lors, l’horreur de la condamnation à mort lui a semblé plus importante que le respect de la loi : « Et c’est si simple de changer une loi » indique à la fin du documentaire Fred Allen, qui, de partisan de la peine de mort est devenu un opposant convaincu. En renonçant à son poste, il a également perdu sa pension d’État, le Texas ne lui ayant proposé aucune reconversion ni aucune assistance psychologique. Herzog l’interroge pour savoir si ce qu’il présente comme un choc, voire une dépression, n’est pas plutôt une libération, l’apparition soudaine de son moi profond qui s’affranchissait des normes morales et sociales, l’émergence de ce qu’il y avait de plus humain en lui. Ici, Herzog guide Fred Allen, lui pro-pose des interprétations et cherche un chemin praticable pour lui. Il peut sembler paradoxal que le réalisateur all-mand, qui se montre si souvent cinglant envers la psychanalyse, considérant celle-ci comme une « erreur de grande amplitude, comparable en quelque manière à l’Inquisition espagnole » (Werner Herzog. Manuel de survie, p. 91) en ce qu’elle soumet, dit-il, l’individu à la question, le torture en quelque sorte pour qu’il révèle la nature plus pro-fonde de son âme, cherche dans ses entretiens à verbaliser l’indicible, à évoquer le moi profond de ses interlocuteurs, et à faire émerger leurs paroles englouties sous les normes ou la culpabilité, ce qui rejoint, sur bien des aspects, le projet de la cure psychanalytique. Si la psychanalyse peut se définir comme l’« éthique du “comment ça rate” » [3], les documentaires d’Herzog ne correspondent-ils pas à une « esthétique du “comment ça rate” » ?

Temps linéaire versus temps circulaire

Le montage des images d’archives et des entretiens a permis une confrontation permanente des deux points de vue apparemment irréconciliables, celui des familles des victimes, et celui des familles des condamnés. Mais pour tenter de dépasser ces contradictions, Herzog introduit grâce au prologue et à l’épilogue qui enchâssent les cinq parties documentaires, un mouvement circulaire dans l’histoire rectiligne des derniers jours de Michael Perry. Le travail du réalisateur consiste ici à substituer à la métaphore de la ligne droite qui mène inexorablement à la mort, propre au couloir de la mort, la métaphore du cercle, qui est caractéristique aussi bien du mouvement circulaire d’une bobine de pellicule, que du rêve ou du mythe. [4]

Into the Abyss se clôt sur les paroles de Fred Allen qui, pour signifier un couloir, tient ses mains parallèles. Ce geste tente de figurer la vie, ces « quelques jours » entre la naissance et la mort. L’ancien capitaine de la « maison de la mort » se représentait la vie comme un chemin rectiligne entre deux dates butoirs. Il avait, à l’époque où il était partisan de la peine de mort, une conception linéaire du temps. Depuis sa démission, en redécouvrant la valeur d’un être humain, il est redevenu sensible à la nature et aux animaux, en particulier au mouvement des oiseaux. Les paroles conclusives de Fred Allen font écho à celles du révérend placées dans le prologue, la fin du documentaire revenant à une image du début. Le révérend évoque le miracle de la création et la beauté du mouvement des animaux vivants, notamment des écureuils qui, un jour, couraient devant les roues de sa voiture et qu’il a évité d’écraser. La vie est ce mouvement pluri-directionnel que la société américaine, plus généralement occidentale, oublie trop souvent du fait d’une lecture simplificatrice et rationnelle de l’existence. Dans le documentaire, le vol des oiseaux désigne, à plusieurs reprises, une circularité opposée au caractère rectiligne du couloir de la mort, comme l’illustre une affiche nord-américaine du film. Lorsqu’au début du chapitre six (« L’urgence de la vie »), Herzog filme une décharge aux abords de la maison de la mort, il capte les mouvements d’une nuée de corbeaux qui décrivent des orbes dans le ciel. Il choisit de détourner l’image de la ligne pour offrir l’image d’un mouvement circulaire et in-contrôlable, et arrête ainsi, ne serait-ce qu’un instant, le temps, pour nous permettre d’entendre de nouveau, sous le bruit de la civilisation, le « chant de la vie » (The Minnesota Declaration, p. 80).

Dans presque tous les films d’Herzog, il existe une critique du caractère rectiligne de la conception occidentale du temps, considéré comme le temps de l’Histoire. Vouloir maîtriser rationnellement le temps et croire en l’idée de progrès est, aux yeux du cinéaste, une faute tragique des Occidentaux. Depuis ses premiers films tels Aguirre, la colère de Dieu (1972) ou Fitzcarraldo (1982), jusque dans ses documentaires tardifs comme Grizzly man (2005), le réalisateur allemand part du postulat que l’homme occidental est gouverné par la raison et se caractérise par sa volonté de dominer la nature, que cela soit par l’exploit (Herakles, 1962, Invincible, 2001), ou par la science (L’Énigme de Kaspar Hauser, 1974). Cet oubli de la nature et cette foi démesurée en sa propre raison sont pour Herzog les causes du naufrage de la civilisation occidentale, ce qui lui a longtemps valu d’être associé au romantisme allemand. Ainsi Fitzcarraldo voulait-il faire fi de la forêt amazonienne et construire un opéra en pleine jungle, tandis que Timothy Treadwell (Grizzly man) s’est fait dévorer par les ours d’Alaska pour avoir voulu ignorer leur loi. Dans Into the Abyss, le couloir de la mort comme l’exécution par injection létale deviennent de nouvelles métaphores de la société occidentale, plus exactement de ses travers, puisqu’ils correspondent à la fois à une conception rectiligne du temps et à la volonté de maîtriser la vie, la mort et la nature par la science — ici la chimie. L’exécution d’un condamné n’est pas une exécution rituelle, comme cela fut le cas dans des temps reculés, elle ne prétend donc pas offrir de solution métaphysique, mais éliminer sans trace et sans douleur un être humain. Mais la science ne peut mettre un terme à la cruauté d’une exécution puisque non seulement le condamné doit attendre plusieurs années son exécution, mais aussi souffrir plusieurs minutes avant de passer de vie à trépas. Le caractère désenchanté de ce processus se poursuit dans le cimetière de la « maison de la mort », où se trouvent de nombreuses pierres tombales sans noms, recouvertes simplement de numéros : il s’agit des sépultures des personnes exécutées par l’État. Ce cimetière de chiffres présenté dans le prologue est une image de l’Occident et de son excès de rationalité. Le chiffre va jusqu’à effacer la lettre.

Le cinéaste a toujours tenté de corriger esthétiquement ce qu’il considérait comme les travers occidentaux en réintroduisant du temps circulaire dans le temps rectiligne. Ce vœu se manifeste notamment par des images circulaires qui viennent clore ses fictions, soit une caméra panoramique en mouvement, soit une caméra fixe qui filme un objet tournant sur lui-même : Aguirre se retrouve seul sur un radeau, qui part en vrille sur le fleuve Amazone, sans oublier Bruno, qui, à la fin de sa course désespérée à travers les États-Unis, monte sur un téléphérique vide qui tourne en boucle, puis se suicide après avoir mis le feu à son camion et l’avoir laissé tourner sur lui-même (La Ballade de Bruno, 1977). Le temps cyclique est synonyme pour Herzog d’une possibilité de régénération en ce qu’il présuppose un éternel retour du même et non la marche vers un avenir certain.

C’est cette aptitude à la régénération qu’observe le cinéaste allemand dans les civilisations non-occidentales lesquelles ont su, à ses yeux, préserver une part « primitive » et se montrer moins oublieuses à la fois des lois de la nature et du caractère ouvert du temps. Il s’intéresse ainsi au temps cyclique de certains mythes aborigènes dans Le Pays où rêvent les fourmis vertes (1984). Cette idée est centrale dans les documentaires du cinéaste et tout particulièrement dans La Grotte des rêves perdus (2010). Convaincu que l’informatique, que les scientifiques utilisent pour reconstituer la grotte Chauvet sous forme d’images de synthèse, est une nouvelle forme de la conquête rationnelle du monde, Herzog cherche à ressaisir l’espace onirique qui se dégage des peintures rupestres et qu’une reconstitution numérisée ne permet pas d’appréhender. La grotte devient alors l’archétype d’un autre espace-temps. Son architecture circulaire est une image de la créativité de ces hommes et femmes qui se réunissaient à l’ombre des torches pour peindre des animaux, danser et rêver.

Le temps rectiligne en revanche est une impasse, le cou-loir de la mort n’en étant que sa plus sévère expression. C’est pourquoi Into the Abyss ne propose pas de parcours véritablement chronologique, ou plus exactement, offre, sous une apparence chronologique, d’autres temporalités. Le documentaire semble commencer une heure avant l’exécution, se poursuivre par des enquêtes et des entre-tiens, manifestement menées avant la mort de Michael Perry, puis vient le temps de l’exécution au cinquième chapitre, le dernier volet se consacrant aux paroles d’espoir prononcées après la mort de Michael Perry. Mais la structure temporelle profonde de l’œuvre de Herzog ne correspond pas à ce temps de surface. À l’intérieur du documentaire, Herzog monte la réalité selon sa conception du temps : ainsi l’entretien du pasteur, une heure avant l’exécution de Michael, se poursuit-elle par des images de la chambre d’exécution prise un mardi à 12 h 26 mn 36 s. [5] Au dernier chapitre, il entrecoupe les paroles de Lisa Stotler, interrogée après l’exécution, d’images de la chambre d’exécution prises cette fois, comme on peut le voir sur une horloge fixée au mur, en face de la table d’exécution, à 12 h 26 mn 19 s, manifestement le même jour, donc quelques secondes avant celles du prologue. Lorsque Herzog se trouve aux prises avec les commentaires de Lisa Stotler qui évoque la fin de Michael Perry suffoquant avant de mourir, il cherche à briser la ligne du couloir de la mort, et nous replonge dans les images du début, un éternel retour du même. Il introduit à dessein un mouvement circulaire comme si le temps avait été arrêté, ou avait même reculé de quelques secondes.

Pour proposer un horizon par-delà le cauchemar du crime ou de la peine capitale, le cinéaste laisse courir sa caméra plusieurs mois après le décès de Michael Perry. Il tente de faire éclater l’espace clos de la cellule et du parloir en dé-ployant d’autres espaces et une autre temporalité. Le documentaire se referme sur l’épilogue intitulé « l’urgence de la vie ». On y voit notamment Melissa Burkett, la femme qui est tombée amoureuse de Jason alors que celui-ci était en prison, et qui l’a épousé depuis. Herzog capte par-delà le bien et le mal le dynamisme de son rêve comme une possibilité d’échapper à la loi du Texas. Un enfant est né de cette union, ce qui conduit ainsi à la répétition du schéma familial, Delbert Burkett ayant été incarcéré durant l’enfance de Jason. Mais Herzog recueille ici l’espoir de Melissa et celui de Jason, lequel confie lors du premier entretien : « Je veux lui donner quelque chose ». Celui qui purge une peine à perpétuité pour avoir donné la mort à trois personnes, désire donner la vie à un enfant pour rendre heureuse une jeune femme dont il n’a jusqu’alors que touché la main au travers des vitres du parloir. La séquence suivante nous montre une Melissa souriante, dont l’on devine la grossesse à la rondeur de son ventre, une autre image de circularité espérante. En évoquant le passage réel, supposé ou inventé, de la semence de Jason à travers les barreaux de la prison, le cinéaste entend montrer que le rêve amoureux et la vie semblent triompher de l’ordre carcéral et représenter un espoir qu’il s’applique à rendre plastique en agençant les entretiens dans une temporalité autre. En effet, là encore, on apprend de la bouche de la mère, à la toute fin du documentaire, que l’enfant a été conçu le 23 ou 24 octobre 2010, quelques mois donc après la mort de Michael, et quelques jours aussi, dit-elle, après la première rencontre entre Jason et l’équipe du tournage d’Into the Abyss. C’est donc au cours de l’épilogue que l’on apprend que les entre-tiens de Jason, présentées dans le deuxième et troisième chapitres, et qui donnaient donc l’impression d’être antérieures à l’exécution, ont été en fait réalisées le 18 octobre 2010, bien après la disparition de Michael Perry, exécuté le 1er juillet. Étant donné l’échographie présentée et les rondeurs de la future mère, il semblerait que l’épilogue ait été filmé en partie en mars 2011, quelque neuf mois après l’entretien de Michael, prise fin juin 2010 : le temps de la gestation du documentaire est le temps nécessaire pour suggérer un espoir de vie dans une « vallée de larmes ».

Post-scriptum

Laure Gauthier enseigne à l’université de Reims.

Cet article est une version abrégée d’un article paru sous le titre « Into the Abyss de Werner Herzog ou l’esthétique du “comment ça rate” » dans Études germaniques, 69 (2014), 1, p. 104-126.

L’en-tête de la version papier de cet article fait de Laure Vermeersch son auteure. Il s’agit bien entendu d’une coquille.

Notes

[2] « The Minnesota Declaration. Truth and facts in documentary cinema. “Lessons of darkness” », in Werner Herzog. Manuel de survie. Entretien avec Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau, Capricci, 2008, p. 80.

[3] Voir Nathalie George-Lambrichs lors d’une intervention le 31 janvier 2009 dans le cadre d’une journée organisée par l’« Appel des Appels » (« Qu’est-ce qui ne va pas dans le médico-social »).

[4] Cf. Valérie Carré, La Quête anthropologique de Werner Herzog. Documentaires et fictions en regard, PUS, 2007.

[5] L’horloge placée dans la chambre d’exécution indique l’heure et, en dessous, la mention « 0 19 TUE ». On peut donc en conclure que les images n’ont pas été filmées le jour de l’exécution de Michael Perry, le jeudi 1er juillet 2010 à 18h, mais un mardi, le 19e jour d’un mois qui n’est pas lisible sur l’horloge.