L’évidence derrière la porte sur la série Masters of Sex

par Emmanuel Burdeau

Où se cachent les secrets, au juste ? Il suffit peut être que le show runner soit une show runneuse, que les évaluateurs jouissent d’être évalués, que l’évènement amoureux ne cesse d’être dans le même temps événement scientifique, pour que, par empilement des épisodes de la série, la télévision voit ses tiroirs retournés par terre, et le spectateur aussi. Jusqu’à nouvel ordre.

La chaîne américaine Showtime a diffusé au cours de l’automne 2013 les douze épisodes de la première saison de Masters of Sex. La série s’ouvre en octobre 1956, dans la salle de gala du Washington Hospital de Saint Louis, Missouri. L’homme à l’honneur est le docteur William Masters, obstétricien dont les talents — on dit volontiers qu’il a accouché la moitié de la ville — ont fait la renommée personnelle et la fortune de l’établissement. Masters est connu pour être un visionnaire, mais aussi pour son intransigeance et son mauvais caractère. Ayant adressé un bref merci il demande qu’on veuille bien l’excuser : son travail l’attend. Le raccord qui substitue alors une pénombre rouge à l’éclat des lustres indique de quoi il retourne : sur un lit grinçant, une prostituée est prise en levrette par un client ; caché dans le placard, Bill Masters observe les ébats à travers un trou, muni d’un chronomètre, d’une lampe de poche et d’un bloc-notes.

Michelle Ashford adapte ici l’histoire vraie que Thomas Maier a racontée dans son ouvrage biographique justement intitulé Masters of Sex publié en 2009, le livre reste inédit en français. Si on ne le sait déjà on ne tardera donc pas à l’apprendre : le dessein de Masters est d’être le premier à étudier un domaine demeuré inexploré par la science alors même qu’il concerne chacun au plus haut degré : la sexualité. Masters se contente pour l’heure d’observer les passes d’une prostituée. Mais bientôt il établira un questionnaire exhaustif auquel chaque « participant » de son étude devra répondre avant de se masturber, armé d’électrodes permettant de mesurer, entre autres signaux, les variations de la tension artérielle et des ondes cérébrales. Puis il passera aux couples, appariés de manière arbitraire et anonyme, procédant à toute sorte de relevés physiologiques au cours des quatre stades selon lesquels, découvrira-t-il, l’acte sexuel se découpe : excitation, plateau, orgasme et résolution.

Entre-temps, son étude se sera déplacée d’une maison close au Washington Hospital, où elle aura élu résidence au sein de l’ exam room number 5 , protégée par un secret propre à exciter la curiosité et les spéculations. Ce secret, c’est bien sûr celui dont toute science a besoin. C’est aussi plus que cela : cette recherche est trop pionnière, trop scandaleuse surtout pour avoir obtenu l’aval des autorités, à commencer par le feu vert de Barton Scully, doyen de la faculté et d’ordinaire soutien fidèle. Aussi est-ce sous le manteau que Masters doit entreprendre l’œuvre de sa vie.

Et ces cachettes en rappellent une autre, le sous-sol de l’entreprise de pompes funèbres de Six Feet Under.

Ce jeu du plein jour et de la pénombre ne nous est pas inconnu, cette demi-teinte du licite et du défendu, cette mise en rapport de deux mondes à la fois contigus et inconciliables : ils sont une caractéristique fondamentale des séries télévisées contemporaines. C’est eux que nous décrivions dans le précédent numéro de Vacarme (n°66) au sujet de The Americans : la vie à ciel ouvert d’une famille américaine lambda y était également celle, invisible pour sa part, de deux agents soviétiques undercover. Ces jeux, ce sont encore ceux d’une surface et d’une profondeur : le placard et la salle d’examen numéro cinq de Masters of Sex font écho à la buanderie où descendent les Jennings quand ils veulent n’être vus ni entendus de personne. Et ces cachettes en rappellent une autre, le sous-sol de l’entreprise de pompes funèbres de Six Feet Under (2001-2005), série fondatrice que Masters of Sex évoque à de nombreux égards. Les cadavres, on s’en souvient, n’y étaient pas seulement soignés avec amour par l’excellent Rico. Ils se réveillaient aussi pour encourager, en des termes souvent énergiques, chaque membre de la famille Fisher à affronter son destin — à cesser de louvoyer pour devenir enfin ce qu’il est. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, le deuil continuait de prendre les formes plus socialement dignes de la sollicitude, de la prière ou de la présentation aux proches du corps, dûment recousu et fardé.

Ici et là, hier dans Six Feet Under comme aujourd’hui dans The Americans et dans Masters of Sex , l’endroit d’une vie s’attache donc irrésistiblement à son envers — impossibilité, absence voire simple suspens. Et ce rapport, ou ce non-rapport, prend une signification qui concerne non seulement chaque série prise séparément, mais la série en général, en tant que genre. C’est bien ce qui ressortait de The Americans , à travers et par-delà la variation virtuose proposée par Joe Weisberg autour de la figure de l’espion. Il devenait de plus en plus clair, épisode après épisode, que cette vie qui n’en était jamais tout à fait une était aussi bien celle d’un art placé sous le régime spécial de l’intermittence. L’inexistence, ou l’existence tout juste clignotante, écliptique, de la famille Jennings comme « Américains » signifiait également celle du genre sériel comme clignotement ou éclipse, apparition à la fois régulière, persévérante et fugitive. Guère plus qu’une petite heure par semaine, l’événement dût-il se répéter sur plusieurs saisons : peu de chose, rien de réellement certain ni de tangible, un mirage en somme.

Ce que The Americans fait avec l’espionnage, Masters of Sex le fait avec la médecine. L’étude de Masters est également clandestine. Elle a lieu en laboratoire, soustraite aux regards indiscrets. Elle n’est pas la vie mais sa recréation in vitro , dans un contexte de préparation et d’observation n’ayant rien à voir avec le libre exercice d’une sexualité soumise au désordre du désir plutôt qu’à l’ordre de la science. Il y a donc bien deux côtés, dans Masters of Sex, deux mondes. Il y a d’une part la vie telle que son cours se poursuit, à la fois normalement et selon les caprices du hasard et les irrégularités du cœur, avec les histoires d’amour et de fesse des uns et des autres, le flirt de tel jeune médecin brun avec la fille du doyen, les infidélités de tel à peine moins jeune médecin blond, les déboires du ménage Scully, les tentatives répétées de Bill et de Libby, son épouse, pour avoir un enfant… Et il y a de l’autre, engageant bien souvent les mêmes, la conduite dans les conditions encadrées qui s’imposent d’une étude dont l’objectif est, à l’inverse, d’isoler les régularités physiologiques se manifestant pendant l’acte sexuel.

L’articulation de ces deux côtés ne saurait pourtant se résumer à un quelconque binarisme. L’ombre et le jour ne cessent d’échanger leurs places et leurs valeurs. Bill Masters a beau dédaigner les feux de la rampe, il n’en reste pas moins un homme éclairé : haïssant l’ombre il entend porter à la lumière de l’enquête scientifique — « the light of scientific inquiry » — certaines choses dont il juge l’humanité mal informée. Il fera tout pour que soient entendus et acceptés les résultats de sa recherche, d’abord par une communauté scientifique réticente, ensuite par le monde entier, si possible. Il saura sortir de sa réserve pour dire avec lyrisme combien lui semble scandaleux qu’au XXe siècle l’humanité, avancée dans bien des domaines, demeure si ignorante du fonctionnement des choses sexuelles qu’elle paraît sous ce chapitre n’avoir pas dépassé l’âge des cavernes.

Mieux encore : William Masters est un homme dont le destin s’est lui-même construit selon une certaine composition d’évidence et de secret. Son projet d’étudier la sexualité ne date pas d’hier, il remonte à ses années d’apprentissage. À l’époque — flash-back —, Scully lui avait recommandé de commencer par fonder une famille et par se faire un nom dans une spécialité reconnue de tous. Alors seulement il pourrait entamer des travaux novateurs et peut-être aventureux. Ce qu’il faut comprendre là — bien que cela ne soit pas expressément dit —, c’est que l’intraitable Masters pourrait avoir transigé. Peut-être n’a-t-il choisi l’obstétrique et, délaissant un amour de jeunesse, épousé la blonde et lisse Libby que pour se donner la façade de respectablité nécessaire à son grand dessein. Il aurait ainsi suivi à la lettre le conseil adressé par Scully de se cacher en pleine lumière — « hide in plain sight ». Et confirmé cette loi des séries qui veut qu’une vie confrontée à son envers n’ait bientôt plus d’endroit, qu’elle se condamne au simulacre ou au mensonge : Bill n’a-t-il pas caché à Libby que ses difficultés à tomber enceinte ont pour cause la faiblesse de son taux de spermatozoïdes, et non son infertilité à elle ?

On pourrait continuer longtemps d’évoquer l’ingéniosité avec laquelle Masters of Sex intervertit, confond ou superpose l’ombre et la lumière — et avec elles bien d’autres partages encore. C’est par exemple en menaçant de révéler son homosexualité, dont il a eu connaissance inopinément, que Masters finira par obtenir de Scully l’autorisation de poursuivre son étude. Tourniquets vertigineux du permis et de l’illicite, du normal et du pathologique… Ils voient ici un individu bien sous tous rapports accepter de passer pour un pervers tout en tirant profit de ce que la morale américaine des années 1950 persiste à considérercomme une perversion. Et ce afin de pouvoir mener une recherche consacrée, redisons-le, à la sexualité dans la plénitude de son exercice « normal ».

La sexualité est certes cachée, on en ignore tout, mais elle est aussi la visibilité même.

Tout cela, la série l’énonce brillamment d’emblée, dès son générique. Des images d’un train fonçant dans un tunnel, d’un bouchon de champagne qui saute, d’une fusée au décollage, d’un volcan en éruption, d’un feu d’artifice ou encore d’une pièce introduite dans une fente y alternent avec des graphes, des courbes et des fils, ainsi qu’avec des gros plans de corps tendus par le plaisir. L’omniprésence de la métaphore sexuelle dans l’ordre des représentations ordinaires ne saurait être rappelée avec plus de fermeté et plus d’humour à la fois. Autrement dit : la sexualité est certes cachée, on en ignore tout, mais elle est aussi la visibilité même. Son étude peut avoir lieu derrière une porte close, celle-là même qui ferme ce générique et dont le verre dépoli donne à lire l’inscription « Masters of Sex ». Qu’importe : ce qu’on examine à travers elle n’est pas ce qui se dérobe à la vue mais bien ce que l’homme et son regard rencontrent partout sur leur passage. Il se pourrait même qu’une telle recherche, loin de concerner quelque gesticulation cantonnée au clair-obscur d’une alcôve, ait carrément à voir avec le fonctionnement de l’image.

D’autres indices seront donnés ensuite, dans le corps des épisodes, de ce que la sexualité crève l’écran, au lieu d’être ce qu’il faudrait éclairer ou au contraire laisser dans l’ombre. Au reproche adressé à Masters de verser dans la pornographie succèdera une scène au cours de laquelle son épouse regarde Elvis Presley lors de son passage dans l’émission d’Ed Sullivan, se déhanchant éhontément tandis qu’il chante Hound Dog. Épisode connu, qui paraît aujourd’hui bénin après avoir fait date dans l’histoire de l’obscénité. Sans doute faut-il voir là, dans le générique et dans cette scène, une manière de plaidoyer pro domo , la justification narquoise par Michelle Ashfort et son équipe d’avoir entrepris de consacrer une série à un sujet aussi scabreux. Faut-il considérer plus largement que, par-delà le principe de plaisir, Masters of Sex a pour sujet l’image, la télévision, le cinéma ? On y viendra.

Le titre complet du livre de Thomas Maier est Masters of Sex :the Life and Times of Bill Masters and Virginia Johnson, the Couple who Taught America How to Love. Ancienne chanteuse de cabaret, divorcée à deux reprises et mère de deux enfants, Virginia Johnson est engagée par Bill Masters au titre de secrétaire et bientôt d’assistante de recherche. Virginia n’a pas les connaissances scientifiques de Bill mais elle est aussi accomplie sexuellement qu’il est novice et coincé. Elle sait parler aux « participants », trouver les mots qui mettent en confiance tandis que lui garde toujours la distance etla froideur du médecin. Échange de la science et de la vie, à nouveau, ou plutôt nécessaire collaboration, Bill finissant par reconnaître, quoi qu’il en ait, avoir besoin du savoir-faire et de la séduction de Virginia.

Et bientôt il arrive ce qui devait arriver : à la fois par souci méthodologique et par attirance — bien que tue —, Bill propose à Virginia qu’ils participent à l’étude et qu’ils y participent ensemble. Cela aussi devait sans doute arriver : le même Masters, qui avec sa femme est un amant médiocre et indifférent, s’en révèle un excellent avec sa collaboratrice. Les scènes qui montrent Bill et Virginia, tantôt nus dans la salle d’examen, tantôt en peignoir prenant des notes après la conclusion de l’expérience, comptent parmi les sommets de Masters of Sex. Si révélation il y a alors, celle-ci est toutefois euphémisée et dialectisée par un choix de mise en scène consistant à faire alterner l’inventaire des positions, le relevé des courbes ou le timing des orgasmes avec de brefs retours sur les ébats du duo.

Rien d’un artifice inutile dans cet enchâssement : une certaine pudeur, une ironie également, mais surtout la volonté de souligner combien la conquête du plaisir a lieu ici avec la caution et comme avec l’alibi de la science. Le recours au flash-back retarde ainsi le moment, qu’on pressent fatal, où il faudra que cette union consente à bondir hors de l’enclos de la recherche. Non pas que Masters of Sex renonce à suggérer qu’une complicité réelle est en train de grandir, mais les signes en sont égalitairement distribués entre le spectacle des corps haletants de Bill et de Virginia et cet autre plaisir, tout aussi manifestement pris par eux, à avancer dans leurs recherches en y ayant le double statut d’observateurs et d’observés, d’instrument d’évaluation et de réalité à évaluer.

Seul le merveilleux détail du chantonnement émis malgré lui par Bill pendant la prise de notes, à la fois ritournelle du travailleur consciencieux et expression de joie de l’étalon satisfait de sa performance, pourrait alors signifier le début d’un débordement de la jouissance sur le devoir — sans doute est-ce d’ailleurs pour cela que Virginia, aussi tatillonne que taquine, lui en fait aussitôt la remarque. Ainsi progressent les choses au sein du duo pendant un temps, le long de cette délicate et délicieuse ligne de crête, jusqu’à ce que Bill, se sentant coupable de s’être détourné de son épouse alors même qu’elle vient enfin d’entamer une nouvelle grossesse, décide de rémunérer — grassement — Virginia pour ses vingt-trois « participations » à ses côtés. Terrible lapsus : la jeune femme ne pourra recevoir ce geste que comme une insulte et un double rabaissement, du rang de chercheuse à celui de cobaye et du rang d’amante à celui de prostituée.

L’acteur gallois Michael Sheen joue Bill Masters. Entre autres rôles, il a interprété Tony Bair à plusieurs reprises, notamment dans The Queen (2006) de Stephen Frears, dont il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’à travers la description des quelques jours ayant suivi la mort de Lady Di il traitait des rapports entre cinéma et télévision. L’actrice américaine Lizzy Caplan joue Virginia Johnson. Jusque-là habituée aux rôles de comédie, elle a été l’une des héroïnes de la série Party Down , et interprété Marlena Diamond dans un des grands films du cinéma contemporain, le Cloverfield (2008) de Matt Reeves. Tous deux sont exceptionnels. La relation de leurs personnages est l’élément principal grâce auquel la peinture que propose Masters of Sex de la place des femmes dans l’Amérique des années 1950 et 1960 dépasse en finesse celle de Mad Men, qui passe pourtant pour le parangon en la matière. (La série de Michelle Ashford possède en outre sur la série de Matthew Weiner l’avantage de n’être pas trop empesée par le décorum de la reconstitution historique.)

Il n’est évidemment pas neutre à cet égard que Masters of Sex soit une des rares séries contemporaines dont la show runner est une show runneuse.

L’essentiel des découvertes sexuelles du duo concernera d’ailleurs les femmes et en particulier ce que, devant une assistance majoritairement mâle, Masters ne craindra pas de présenter comme leur écrasante supériorité en ce domaine : orgasmes multiples, possibilité d’atteindre par la masturbation un plaisir au moins aussi grand qu’avec un partenaire masculin… Il n’est évidemment pas neutre à cet égard que Masters of Sex soit une des rares séries contemporaines dont la show runner est une show runneuse. Tout comme il importe que soit introduit après quelques épisodes le personnage de Lillian DePaul, luttant avec d’autres armes que Virginia pour s’imposer dans un monde d’hommes. Le docteur DePaul milite ardemment en faveur de la systématisation du frottis cervical pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. Or l’introduction d’une telle mesure a d’autant plus de signification pour Lillian qu’elle-même est atteinte de cette maladie et que, quoi qu’il advienne, elle ne vivra pas assez longtemps pour être témoin des bienfaits de sa démarche.

Ce qui arrive à Bill et à Virginia pourrait être résumé à partir d’un autre conseil, celui que Betty, la prostituée de tout à l’heure, lui donne en l’entendant s’étonner qu’une femme puisse feindre l’orgasme : son ignorance est telle qu’il ne saurait se lancer dans l’aventure sans le secours d’une « partenaire féminine ». Bill se trouvera une associée en la personne de Virginia, sans songer qu’en chemin il trouvera également autre chose, une compagne sexuelle et peut-être aussi amoureuse. Il ne s’inquiétera pas ou fera mine de ne pas s’inquiéter, pour le formuler cette fois avec les mots de Virginia, que ce qui s’est produit entre eux puisse avoir débordé le cadre de la « study » pour devenir une « affair ».

Un certain déplacement d’accent entre l’homme et la femme, le passage d’un sens à l’autre de « partner » , la transformation insensible et décisive d’une « studyv » en une « affair » : voilà en effet une manière de récapituler ce que raconte la première saison de Masters of Sex. Il importe toutefois de laisser résonner les ambivalences. Au vrai, jamais les deux sens de ces mots ne cessent tout à fait d’exister simultanément. Disons-le autrement : à travers les chevauchements de la raison et du désir, de la « science du sexe » et du « sexe de la science », il revient à la série de Michelle Ashford de nous faire avancer dans notre propre recherche en montrant combien le genre repose aujourd’hui sur la concurrence de deux régimes de nomination, à laquelle correspond également la concurrence de deux régimes de visibilité.

Il s’agit en clair de faire voir à la fois une vérité et une contrefaçon, une vérité et une simulation, une vérité et un test. Il s’agit de loger dans la même image une évidence et un secret — deux régimes de vérité en somme. Dans les scènes d’accouplement de Bill et de Virginia, l’évidence de la recherche scientifique et le secret du rapport amoureux sont ainsi exposés et voilés à travers les mêmes plans, la même alternance de plans entre le présent du debrief et le passé immédiat de l’expérience.

Il faut donc rectifier quelque peu ce que nous disions en commençant. Il y a certes, à grande échelle, un partage entre deux mondes, d’un côté la vie et de l’autre la science. Cette division principale n’est pourtant que le moyen de rendre manifeste un système de divisions locales dont les plus significatives sont aussi les plus petites, passant non pas entre les mondes mais à l’intérieur de chacun. Passant à l’infini pourrait-on dire, comme des redistributions toujours en cours à la surface des consciences et des corps, des miroitements ayant lieu un peu partout, et d’abord dans l’acte sexuel lui-même. Celui-ci, en effet, est constamment saisi ici sur ses deux versants de fait scientifique et d’événement amoureux, comme pure présence irréductible à la généralisation et comme collection de données physiologiques destinées à la classification. Comme la superposition et le frottement constants de deux manières de faire image.

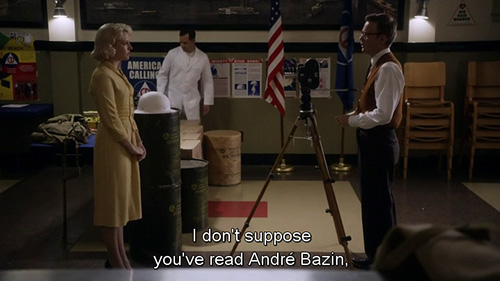

L’introduction dans un tel cadre d’une figure de cinéaste retient naturellement l’attention. Lester Linden, documentariste du Washington Hospital, apparaît au huitième épisode de Masters of Sex. Bill fait appel à ses services pour filmer, grâce à un objectif fiché dans un vibromasseur en verre, l’intérieur du vagin pendant la masturbation puis, cette fois de l’extérieur mais toujours chez la femme, les « doigts tout à coup tendus comme des stalagmites », les « ondulations du ventre, comme des vaguelettes à la surface d’un lac » et autres phénomènes physiques se produisant au cours de l’acte sexuel. Ces images poétiques sont celles de Lester lui-même, savoureux personnage de comédie dont la gaucherie, les penchants masturbateurs et l’inexpérience sexuelle en général sont amplement rachetés par ses talents de bricoleur et son amour du cinéma — son dévouement sera d’ailleurs récompensé par un début d’idylle avec Jane, « actrice » des deux films mentionnés à l’instant et « participante » elle-même dévouée à l’étude de Masters & Johnson.

Lester se revendique de Georges Méliès et d’Orson Welles, inventeurs comme lui de caméras adaptées à leurs ambitions. Il compare son propre style à celui d’Alfred Hitchcock, rapproche son traitement du corps féminin comme paysage du travail du photographe Edward Steichen. Il cite encore, ce qui n’est pas le moins piquant, les réflexions d’André Bazin sur le montage ainsi que son texte le plus fameux, Ontologie de l’image photographique, qu’il résume un peu hâtivement — mais non erronément— à l’opposition entre « réalisme véritable » et « pseudo réalisme ». À bien y réfléchir, il n’y a rien d’étonnant à ce que le génial critique, co-fondateur des Cahiers du cinéma et théoricien de l’enregistrement, ait sa place dans une série précisément consacrée à l’enregistrement de ce qui arrive au corps humain pendant l’acte sexuel.

Ce n’est certes pas l’unique biais par lequel le cinéma apparaît dans Masters of Sex. Libby regarde à la télévision Born Yesterday (1950) de George Cukor, et Scully emmène son épouse au drive-in voir It Should Happen to You (1954), du même Cukor avec la même Judy Hollyday. Deux films dont les titres français, Comment l’esprit vient aux femmes et Une femme qui s’affiche , disent assez ce qui les rattache à l’esprit général de la série. Deux films qui sont aussi des comédies, comme les scènes mettant en jeu le personnage de Lester. Dans l’ensemble, citation bazinienne incluse, la référence au cinéma n’a pas dans Masters of Sex le sérieux qu’ont d’autres comparaisons ou invocations, notamment celle de la conquête spatiale, dont le modèle apparaît une première fois à travers une bande-dessinée lue par Henry, le fils de Virginia, et une seconde à la télévision, via le même Henry, fasciné par un reportage consacré à l’envoi dans l’atmosphère du Major Simons dans le cadre du Project Manhigh.

Cette série, comme dans tant d’autres, nous parle de cinéma et de télévision. Théoriquement et pratiquement, avec gravité et avec humour.

Il n’empêche : cette série, comme dans tant d’autres, nous parle de cinéma et de télévision. Théoriquement et pratiquement, avec gravité et avec humour. Qu’y peut-on ? Tant que les films demeureront le modèle, il faudra continuer de regarder les séries comme des fables sur les rapports entre cinéma et télévision. On pourra déclarer ce modèle dépassé — trouver que bien des séries sont aujourd’hui supérieures à bien des films —, cela ne pourrait faire qu’il ne soit pas, jusqu’à nouvel ordre, le seul à notre disposition. À l’inverse, tant que la télévision — le nom plus encore que la chose — demeurera un mauvais objet, il sera difficile de n’être pas d’abord attentif à ce qui, dans ces mêmes séries, cherche à inscrire un écart par rapport à la norme télévisuelle. Il se peut que ce temps soit sur le point de finir, désormais que le mode d’existence de certaines séries — on pense bien sûr à House of Cards , produit et diffusé par le site de streaming Netflix — n’a plus rien de proprement télévisuel. Pour l’heure on en reste toutefois là : une série, c’est la tentative de se rapprocher du cinéma, et c’est celle d’établir une exception au sein de l’ordinaire télévisuel. Ces deux tentatives, en dépit de ce qu’on pourrait croire, n’en font pas qu’une. Des deux côtés il y a bien ce qu’une série n’est pas. Mais d’une part il y a quelque chose qu’elle n’est pas encore, et qu’elles ne sera jamais, à proprement parler : du cinéma. D’où que celui-ci est volontiers invoqué avec une révérence mêlée de moquerie. Et d’autre part il y a quelque chose qu’une série n’est plus, tout en ne pouvant tout à fait cesser de l’être : de la télévision.

Où est la télévision, dans Masters of Sex ? De quelle norme la série part-elle pour mieux s’en écarter ? La télévision est à l’évidence d’abord dans l’opération de thématiser, de formaliser ce qui ne saurait l’être a priori. La passion expérimentale de la science et la propension de la télé à transformer n’importe quel aspect du vivant en sujet ou en rubrique se rejoignent dans le geste de mettre le plaisir sous cloche. À partir de là, à partir de cette descente de la vie au sous-sol du rubricage, la narration de Masters of Sex va suivre un double mouvement de remontée.

La première remontée a lieu dans une direction qu’on dira cinématographique. C’est celle d’un enregistrement pur, au sein duquel l’image et le plaisir se délesteraient des calculs et des pruderies de la science. C’est celle du réalisme véritable, pour parler comme André Bazin lu par Lester Linden. Cette direction n’est pourtant qu’un horizon. D’une part en effet la citation bazinienne demeure une sorte de gag. Et d’autre part, dans l’attente d’une deuxième saison, Bill demeure incapable d’aimer Virginia sans l’encadrement de la science. Ce en dépit de quelques inserts sur leurs corps dont le grain semble tout à coup imiter celui d’une pellicule 16 millimètres, et bien que Virginia ose quant à elle l’envisager — élément qui renforcerait encore, après les deux films de Cukor évoqués tout à l’heure, l’hypothèse d’une certaine intimité du féminin et du cinématographique.

Quant au second mouvement, on dira que c’est celui d’une sortie de la télévision par la télévision. C’est bien en se vouant à leur étude, en n’ayant que cela, sinon en tête, du moins comme objectif, que Bill et Virginia deviennent amants. Ils ne basculent jamais tout à fait dans la plénitude de l’image. Masters of Sex n’abandonne donc pas la thématisation de la sexualité au profit d’un saut dans l’ouverture du plaisir, voire de l’amour. Pas encore et peut-être jamais. C’est même l’inverse qui a lieu, la découverte du plaisir par les moyens et sous l’intitulé de la science. Il ne s’agit donc pas de briser les chaînes de la thématisation. Il s’agit d’en réaliser la servitude jusqu’au bout, jusqu’au point où elle pourrait changer de signe.

C’est pourquoi, qu’on le veuille on non, il faut continuer de parler de « télévision ». Car c’est bien une certaine télévisualisation du monde qui se poursuit, dans Masters of Sex et ailleurs, sous des formes seulement plus raffinées que celles qui avaient cours il y a vingt ans, quand la télé était l’ennemi numéro un du cinéma et du discours critique. Autrefois figure abâtardie du journalisme ou de la pire sociologie, cette télévisualisation s’élève aujourd’hui à la hauteur d’une science. Elle demeure toutefois, et avec elle demeurent également ses ambiguïtés.

La descente au sous-sol du visible n’a certes plus grand chose à voir avec le cliché d’une télé tournant ses caméras vers des objets consacrés, braquant de préférence sa lumière vers ce qui brille déjà… D’un autre côté pourtant, la mise en cage du vivant à des fins d’expérience est l’opération même de la télé-réalité. Non pas qu’il faille décrire Masters of Sex comme une version acceptable de l’infâme Loft Story. Mais cette descente, on l’a dit, est inséparable d’une remontée, et c’est cette remontée qui est ambiguë.

Qu’arrive-t-il quand ce qui était caché devient apparent ? La télévisualisation comporte un danger, celui de n’avoir élu l’ombre que pour en foudroyer les nuances. Comme si elle cherchait à dissiper le mirage qu’est une série pour atteindre au contraire à une façon de visibilité intégrale. Comme si elle voulait attendre à une façon de visibilité absolue. Le générique de Masters of Sex avait bien sûr également ce sens : indiquer que le sexe est partout, certes, et non pas réservé à quelque observation en laboratoire ; mais indiquer aussi qu’il n’est tel que parce que c’est ainsi que nous avons été conduits à le voir, parce que nos habitudes de regard ont été éduquées, notamment par la psychanalyse et par la publicité, à débusquer des métaphores érotiques dans n’importe quel geste ou manifestation de l’ordinaire. On y verra encore plus clair — c’est le mot — en se souvenant en outre que Masters avait menacé de rendre publique son homosexualité, si d’aventure Scully persistait à faire obstacle à sa recherche. La télévisualisation contemporaine n’est en somme pas autre chose que cela : l’exploration d’un terrain inconnu — « uncharted territory » , dira fièrement Masters — dont rien n’assure qu’elle ne se renverse brusquement en outing généralisé.

La clandestinité peut se révéler un terrorisme, l’écart franchi par rapport à la norme télévisuelle devenir une autre norme.

Masters of Sex reste une grande série, fût-ce seulement par le soin inédit qu’elle accorde à la mise en valeur de ces questions, de ces dangers. La clandestinité peut se révéler un terrorisme, l’écart franchi par rapport à la norme télévisuelle devenir une autre norme. La subversion dont les séries semblent aujourd’hui vouloir se réserver le privilège et le frisson peut n’être qu’un standard de plus, selon le titre du troisième épisode, « Standard Deviation ». C’est un magnifique programme, vouloir sauver la télévision par la télévision, vouloir la réinventer de l’intérieur et non pas à partir de quelque modèle extérieur.Mais ce rachat ne sera possible qu’à la condition que la lumière visée ne soit pas si forte qu’elle devienne aveuglante. Dans l’attente d’une autre solution, il faudra donc continuer de joindre à ce premier programme un second, celui de s’approcher, fût-ce asymptotiquement, d’un mystère dont la jouissance est un des noms possibles, et le cinéma un autre.

Post-scriptum

Emmanuel Burdeau est critique de cinéma.