Petite tectonique de la danse entretien avec Nicolas Le Riche

Derrière la façade académique se joue à l’Opéra un discret jeu de déplacements : une école qui quitte les murs, un répertoire qui mêle pièces académiques et contemporaines, une hiérarchie bientôt désuète, jusqu’au vocabulaire qui dissone. Le départ de Nicolas Le Riche de l’Opéra de Paris, à l’âge — 42 ans — où les danseurs étoile se doivent de le quitter, est l’occasion de marquer la pause avec lui. Il raconte une institution dont les centres, inexorablement, se redessinent.

Comment avez-vous commencé à danser ?

J’ai rencontré la danse assez simplement à travers des livres, puis des vidéos, et enfin par la confrontation au spectacle vivant. À chaque fois, j’ai le souvenir d’images d’hommes (ou de femmes) dansant. Ça me plaisait, j’étais intrigué. À cette époque, ma mère dansait, donc j’avais un accès facile à des cours. C’était à Pontoise. J’avais sept ans, l’âge de raison. Il a suffi que je lui dise que je voulais essayer, elle m’a dit : « ah bon, tu crois ? » Ensuite, j’ai intégré l’école de danse, un peu par accident. Dans mon cours, il y avait un petit garçon qui s’était présenté à l’Opéra et qui n’avait pas été accepté, alors je me suis dit, par bravade — j’aimais beaucoup la compétition — moi, je vais y arriver ! Je me suis présenté. J’avais huit ans et demi, neuf ans… Il y avait trois épreuves pour entrer à l’école de danse. Une visite médicale : on regardait votre taille, comment vous tourniez la tête, sautiez, pliiez la jambe… — des critères pas si simples tout de même pour des enfants qui vont évoluer. Un cours : on observait votre capacité à appréhender un mouvement, un geste, comment vous vous déplaciez dans l’espace, réagissiez à la pression du jury, la danse étant aussi un art de représentation. Enfin, un stage de trois mois à mi-temps dans l’école, à l’issue duquel il y avait un examen. Mais quand on parle de danse, d’un apprentissage artistique, le regard est extrêmement subjectif. De ce que j’ai ressenti, j’ai été admis sur l’échange verbal plus que sur le physique. J’étais un enfant avec du caractère, je n’avais pas peur de répondre. À l’époque, « Le Riche » était une marque de boîte de conserves, Claude Bessy, la directrice de l’école de danse, me l’a fait remarquer et cela m’a fait rire. Être admis à l’école, c’était la liberté. J’allais à Paris, je prenais le train. Cela me permettait également de me singulariser par rapport à mon frère aîné, qui était un enfant comme on en rêve — gentil, poli, travaillant bien à l’école. Là, j’allais ailleurs, je voyais des gens que mon frère ne voyait pas, on avait chacun plus de distance, c’était plus agréable pour tout le monde, plus apaisant.

Pouvez-vous nous parler de ces années d’apprentissage de la rigueur ?

Oui, l’école de la rigueur… On s’imagine beaucoup de choses. Mais je n’ai jamais vécu cette école comme un endroit terrible où j’aurais été dressé, mis dans un costume. Je n’ai pas eu cette sensation, bien au contraire, je l’ai vécu comme un moment libérateur. Il y avait un enseignement exigeant, mais j’étais prêt à cette exigence, puisque j’y gagnais un territoire suffisamment vaste pour me sentir libre. Je n’ai jamais mal vécu ces années d’apprentissage, à part peut-être la dernière année, lorsque l’école a déménagé à Nanterre. J’étais un adolescent rebelle, ce fut une année difficile. Tous les élèves étaient obligatoirement internes, c’était un changement. L’enseignement n’était pas moins bon, mais le cadre n’était plus le même, il ne correspondait plus à ce que j’attendais. Je ne sais pas ce que j’aurais fait si j’avais dû redoubler, je ne serais peut-être pas resté. Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’école de danse est complètement différente de celle que j’ai connue. Elle est dans ses propres bâtiments, elle a quitté l’Opéra Garnier. Certes, il y a huit studios à disposition des élèves, au lieu des quatre que nous partagions avec le ballet. Mais quand vous poussez la porte de l’établissement actuel, malgré toutes ses qualités, ce n’est pas un théâtre, c’est une école avec des élèves et des professeurs. Je trouve cela dommage. Cette école qui a quitté le théâtre s’est coupée du monde. Quand elle était à Garnier, au-delà des difficultés d’organisation, les richesses étaient énormes. Tout le monde était tourné vers le théâtre, avec ce que cela signifie de contraintes, mais aussi de liens. Quand il fallait arrêter d’occuper la scène à 17h parce qu’il y avait un spectacle, on était tourné vers le spectacle. Cela fait bouger beaucoup de choses — plus que l’on ne croit. Après le déménagement, donc, il y a eu six mois difficiles. Puis, je suis entré dans la compagnie de l’Opéra, où le système de travail est très différent. Le travail du danseur est un travail solitaire : on travaille si on le souhaite. Cette liberté me convenait très bien : je travaillais parce que j’en avais envie et non par obligation ou par contrainte.

Vous prenez pourtant encore des « cours »…

En effet, je n’ai jamais quitté l’école, je prends des cours tous les jours. Ils répondent à mon besoin quotidien, et me permettent d’être complètement disponible en répétition pour préparer les spectacles. Si je n’ai pas de répétition, je vais peut-être aller plus loin physiquement, sinon je vais faire attention à gérer mes efforts. La danse nécessite une pratique très vivante, beaucoup d’écoute de soi. C’est intéressant de regarder un cours de danse pour voir comment chacun travaille, à quel point tout cela est personnel. Comme nous sommes une compagnie, ce sont des cours collectifs. Des danseurs, des maîtres nous donnent des exercices et nous « corrigent » — c’est un drôle de terme « correction ». Je l’emploie sans l’aimer. Cette idée ne me plaît pas dans la pratique d’un art où la matière est humaine et n’a pas besoin d’être « corrigée ». On peut lui proposer, l’orienter… L’idée de correction est violente, car elle implique qu’il y a un défaut à rectifier. Mais c’est le langage de cette maison, ou plus largement celui de la danse classique — même si ce n’est pas comme ça que je la vis. Je suis allergique à la baguette du maître (rires). On a la chance d’avoir un vocabulaire assez précis et je regrette souvent que les mots ne soient pas utilisés pour ce qu’ils sont réellement. La danse a beaucoup évolué. C’est une de ses qualités et c’est ce qui continue à m’intriguer, parce qu’elle est difficile à contraindre, à mettre dans une petite boîte. Elle est protéiforme, c’est un art extrêmement vivant, d’abord dans son apprentissage. On apprend avec un maître qui témoigne à son élève de ce qu’il a lui-même traversé : il lui redonne ce qu’on lui a dit avant. On passe toujours par du vivant et c’est la richesse de cet art.

Comment passe-t-on de l’apprentissage à la compréhension du mouvement ?

La technique que l’on apprend à l’école de danse reste très théorique, en comparaison de la pratique du ballet. J’ai l’impression qu’à l’école aujourd’hui, les élèves apprennent le placement plus que la technique, qui s’acquiert dans la compagnie. Prenez un élève qui sort de l’école de danse et qui entre dans la compagnie : vous le mettez dans un cours ou un ballet, il est identifiable immédiatement comme sortant de l’école. Deux ans plus tard, il sera très difficile de dire à quelle génération il appartient, parce qu’il aura passé son temps à danser en groupe ou avec un partenaire. À l’école, on est tourné sur soi, on est au service de soi, pas d’une œuvre, ce qui change beaucoup la donne.

En fait, l’école n’existe que pour proposer des danseurs à l’Opéra de Paris ?

Actuellement, je pense que les choses sont moins tranchées. On peut se poser la question de la destination de l’école : comment elle est gérée, ce qu’elle doit proposer en termes de formation. Est-ce une école tournée vers l’Opéra de Paris ou une école ouverte à tout le monde ? C’est une question très importante. Aujourd’hui, il n’y a pas de réponse. Le problème qui se pose est celui de la pédagogie : que propose-t-on dans cette école ? Propose-t-on un enseignement de la scène — et dans quelles proportions ? Cet enseignement de la scène, avec une forme de professionnalisation des élèves, est-il à leur bénéfice ou à leur déficit ? Enfin, y a-t-il suffisamment d’échanges entre l’école et le ballet pour que les élèves qui rejoignent la compagnie le vivent comme une suite logique ? Je constate qu’aujourd’hui, le pont est très fragile. Avant, quand on entrait dans la compagnie, la scène était une récompense liée au temps, à l’expérience. Aujourd’hui, quelqu’un qui entre dans la compagnie est sur scène le soir même, l’assimilation ne se fait pas de la même manière. À mon époque, vous arriviez, vous étiez stagiaire, puis quadrille : pas un pied sur scène. Coryphée : il fallait commencer à être vraiment bon pour aller sur scène. Sujet : vous étiez sur scène. Ensuite, Premier danseur. Après, Étoile : c’était le top du top. Aujourd’hui, il y a dix-neuf danseurs étoiles, soit plus que de quadrilles. On avait un système pyramidal — la promotion d’un grade à l’autre se faisant par concours face à un jury, organisé chaque année (les étoiles, elles, sont choisies par la direction artistique de l’Opéra). Ce que vous visiez, c’était de monter, parce que plus vous montiez, plus vous aviez de liberté, plus vous aviez de choses à dire. Aujourd’hui, la pyramide est quasiment toute droite. Il faut savoir que lorsque vous rentrez stagiaire, vous êtes plus souvent en scène que l’Étoile.

L’Opéra de Paris est aujourd’hui le seul endroit en France où le répertoire classique est défendu.

Justement, cette hiérarchie a-t-elle encore un sens ?

Tout dépend de la destination de l’Opéra de Paris. Je pense qu’il n’y a pas de position universelle et idéale. On ne peut pas être partout et sur tous les territoires, donc il faut clarifier, je crois, la mission, ou les attentes que l’on peut avoir de l’Opéra de Paris ; et après, confronter son organisation à son projet. Si aujourd’hui, l’Opéra de Paris doit devenir une compagnie de danse contemporaine ou le vingtième centre chorégraphique national de la danse, effectivement, cette hiérarchie n’a aucun sens, il faut s’en défaire. Comme il faudrait reculer les départs à la retraite après quarante-deux ans. Après, il faudrait se demander si en finir avec cette organisation hiérarchique veut dire abandonner purement et simplement le répertoire classique ? L’Opéra de Paris est aujourd’hui le seul endroit en France où il est défendu. Il n’y a aucune volonté politique pour qu’un autre endroit défende le ballet. Dix-neuf centres chorégraphiques nationaux sont contemporains. Deux ont des destinations néo-classiques, mais le répertoire du XIXe siècle a entièrement disparu.

Néanmoins, certains danseurs choisissent de quitter l’Opéra de Paris parce que la progression dans la hiérarchie y est trop rigide. On peut être un excellent danseur et rester des années Sujet ou Premier danseur, parce que c’est un concours et qu’il n’y a pas beaucoup de places…

Quand je suis rentré dans cette compagnie, je n’ai jamais espéré être danseur étoile. Si j’ai eu un objectif ou un rêve, c’était d’être Sujet, parce que c’était une classe extraordinaire, il y avait une telle émulation… C’était l’endroit où il se passait quelque chose. Après, ça dépend de ce pourquoi on fait de la danse, comment on le vit… Il y a des gens qui sont très bons, mais qui ont besoin de sortir d’une compagnie comme l’Opéra de Paris ; il y en a d’autres pour qui ce cadre est une structure solide, et c’est grâce à cela qu’ils sont excellents. Pour ma part, j’ai intégré le corps de ballet à dix-sept ans, classé parmi les derniers à l’école de danse. La claque n’était pas seulement d’être dernier, c’était que tous mes camarades avaient un contrat et que je me retrouvais avec un contrat à durée déterminée, donc très marginalisé par rapport aux autres. Cinq ans plus tard, j’étais nommé Étoile. Tout est allé plus vite que moi — et c’est une chance. Quand j’ai poussé la porte de la compagnie, ce qui m’a émerveillé, c’est le théâtre, les danseurs, les chanteurs, les musiciens, les metteurs en scène. Je n’ai eu aucun problème à m’adapter : le rythme me convenait, car je travaillais quand je le souhaitais. On a une programmation qui tourne autour d’une douzaine de productions différentes par an, ce qui me permettait de me concentrer sur une œuvre, puis une autre et une autre… et finalement d’avoir un éventail de propositions très varié. Je pouvais me concentrer sur des spectacles qui ne me plaisaient pas forcément, car je savais que derrière, il y en avait un qui me plaisait énormément.

Dès le début, j’ai alterné danse classique et danse contemporaine.

Comment passez-vous d’un répertoire à l’autre, du répertoire classique au répertoire contemporain ?

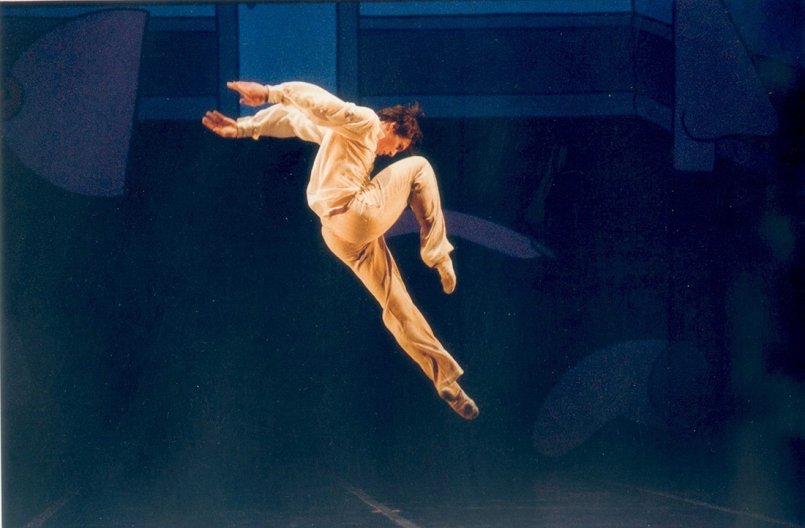

Pour moi, il n’y a aucune frontière, parce qu’étymologiquement, je me considère comme un contemporain, je suis vivant. Dès le début, j’ai alterné danse classique et danse contemporaine. Ces dernières années, j’ai glissé petit-à-petit vers un répertoire plus contemporain, car je ne me vois pas aujourd’hui être le Prince Florimond dans La Belle au bois dormant ou Roméo dans Roméo et Juliette et prétendre que c’est mon premier baiser. Je pourrais le faire, mais pour moi, la danse est une pratique artistique dans laquelle je m’inscris comme une matière vivante avec mon identité. J’aime la culture classique, la culture académique, et j’aime la création contemporaine. Je pense que les ballets du répertoire, notamment du XIXe, ont un sens avec des thématiques qui traversent les âges et proposent un niveau de lecture distancié de notre quotidien, ce qui est une des propriétés de l’art. En dehors de la technique, je n’ai jamais eu de problème pour passer de l’un à l’autre. Le physique est le plus compliqué à gérer. Il ne se passe pas la même chose quand vous passez d’une technique du XIXe où l’on cherche l’élévation à tout prix à une pièce contemporaine de Mats Ek, qui va vous demander de vous ancrer dans le sol. Quand vous travaillez avec Teshigawara, son approche de la spirale est très différente de celle de Forsythe. On oppose, et je le regrette, le classique et le contemporain. Mais entre Boris Charmatz et Angelin Preljocaj, il y un monde, alors que ce sont deux chorégraphes contemporains. Si vous rajoutez Trisha Brown et Josef Nadj, c’est encore autre chose… C’est ce que je trouve merveilleux dans la danse : elle propose un répertoire très large.

Certains chorégraphes contemporains vous demandent cependant de désapprendre ce que vous avez appris.

Oui. Saburo Teshigawara travaille beaucoup là-dessus. Ce qui l’intéresse, c’est le mouvement, la naissance du mouvement ; il se bat beaucoup avec la mémoire, qui implique reproduction — et qui dit reproduction signifie danger. Il est vraiment dans la création du mouvement, dans la création de la danse. On fait beaucoup d’ateliers avec lui pour essayer de désapprendre, de se laver de tout et de redécouvrir le mouvement. D’autres chorégraphes contemporains, comme Forsythe, vont au contraire énormément se servir de la mémoire et de la référence. Ce sont des procédés très différents. Même en classique pour tout vous dire… Je ne sais pas si on peut le faire rentrer dans cette catégorie, mais Roland Petit m’a toujours dit : « maintenant, tu connais la chorégraphie, alors vas-y, invente, invente-moi les mouvements, fais-les naître ! » Je pense que cette idée de naissance du mouvement, finalement, on peut la demander à n’importe quel danseur.

Ce que vous dites, c’est qu’il existe une vraie liberté à l’intérieur d’un art que l’on perçoit comme très codé ?

Tout à fait. Prenons l’exemple de Maurice Béjart. En studio, il était captivé par la personne qu’il avait en face de lui. Tout pouvait être écrit dans le plus grand détail, quand il était face à quelqu’un, il faisait avec cette personne, quitte à changer ce qui était écrit. Il a toujours privilégié le vivant. C’était du reste l’une de ses grandes questions : que va-t-il se passer quand je ne serai plus là ? Est-ce que je demande que mes œuvres ne soient plus jamais jouées, parce qu’elles ne peuvent plus être portées telles que je les imagine ? Ou est-ce que je demande que soit remontée strictement la version d’avant ma disparition, auquel cas c’est un déni de l’identité de mon travail, puisque je travaille sur le vivant ?

Aujourd’hui, il y a le film…

Mais le film est très dangereux, parce qu’il retire le vivant. Il faut le prendre avec recul et critique. C’est la captation d’un moment figé, en dehors d’un contexte. C’est un grand danger dans l’apprentissage. Je le vois au travers de jeunes qui s’en servent énormément. Cela peut être un outil intéressant, à condition qu’il reste secondaire. Or, il devient de plus en plus primaire, et que privilégie-t-il ? Une forme. Sauf que cette forme, tout le vivant en a été ôté, puisque qu’elle n’est pas passée au travers de vous, vous ne l’avez ni vécue, ni expérimentée. Cela peut être source d’appauvrissement terrible.

Cet « appauvrissement » dont vous parlez, pourrait-il être l’une des raisons pour lesquelles de nouvelles personnalités ont du mal à émerger dans le corps de ballet ?

La vie d’une compagnie comme l’Opéra est énormément liée au flux de personnes. Il est certain qu’il y a une génération qui s’en va. Je crois que j’ai eu la chance d’arriver et de vivre à un moment où Paris et l’Opéra étaient un centre extrêmement important de la danse. Les centres se déplacent sans cesse, justement parce que c’est un art vivant… Est-ce qu’aujourd’hui un moment plus calme s’amorce, ou y a-t-il simplement des jeunes encore peu visibles, qui vont se révéler dans quelques années ? Tout peut changer très vite. Après, il est certain que la société en règle générale — et la société française en ce moment — a une espèce de demande de normalisation qui n’est pas forcément au bénéfice d’une compagnie comme l’Opéra.

Quels sont les chorégraphes qui ont le plus marqué votre carrière ?

On a parlé de Roland Petit, il a été tellement important pour moi, il me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup… C’était l’homme le plus jeune que j’ai jamais connu, et curieux de tout ! J’ai aussi envie de vous parler de Mats Ek. Mats, c’est un type qui me bouleverse dans le travail, parce que ses œuvres sont extrêmement fortes et posent des questions d’actualité. Je pense à une pièce que j’ai dansée qui s’appelle A sort of, qui est née d’un conflit qu’il suivait à la télévision. Après, Rudolf Noureev a été très important pour moi, pour sa culture, sa gourmandise, son ouverture, la connaissance qu’il avait de la danse et le potentiel qu’il voyait dans la danse française. C’est un type remarquable. Il est resté six ans à la tête de l’Opéra de Paris et aujourd’hui, il laisse un héritage immense. Je pourrais aussi vous parler de Jerome Robbins qui était un type formidable. C’était quelqu’un d’une exigence extrême, mais il pouvait l’être parce qu’il avait le talent qui le permettait. Ce sont vraiment des relations très incarnées.

Vous allez bientôt tourner en France avec le spectacle Itinérances. Vous avez notamment choisi d’y danser Le jeune homme et la mort de Roland Petit. Pouvez-vous nous parler du rapport particulier que vous entretenez avec cette pièce et nous dire comment vous la liriez aujourd’hui ?

Pendant un certain temps, j’ai pensé que je ne le danserais plus, je me suis donc posé la question de savoir s’il fallait que je le refasse. Et puis, il me semblait important, cette année, de rester connecté à ce qui a compté dans le monde de la danse et dans ce que j’ai traversé ; dans ce qui continuera de compter autant demain. Donc, là, effectivement, je fais ces spectacles avec Le jeune homme, mais je pense que ce seront les derniers. Ensuite, Roland Petit était un ami. J’ai eu la chance de le connaître et d’avoir une relation très profonde, très sincère avec le chorégraphe et avec l’homme : nous avons beaucoup échangé, beaucoup parlé. Je me sens aussi porteur de ce qu’il a pu me donner et aujourd’hui, encore une fois, le répertoire de Roland Petit, que je considère comme un grand maître de la danse française du XXe siècle, est porté par qui ? Personne. Il n’y a plus un endroit en France où son répertoire existe. Je le regrette, car c’est une partie importante de la culture et du patrimoine immatériel français qui est en train de s’échapper. Après, Le jeune homme et la mort, c’est un ballet à entrées multiples… Aujourd’hui, je ne réfléchis pas tellement à la portée politique d’une œuvre comme celle-là, mais je crois que ce sont des œuvres qui continuent de parler sur des thèmes de base — l’attente, le désespoir, l’autre, qui l’on est, où l’on va, ce que l’on attend, comment, jusqu’où est-on prêt à aller… Elles posent la question de l’homme, de l’incarnation… à un moment où notre société tend, encore une fois, à beaucoup normaliser, et met beaucoup de pression sur des domaines très privés. Il faut réussir sa vie de couple, il faut réussir sa vie sexuelle, il faut réussir sa vie professionnelle… et il faut l’afficher, sinon, il y a un problème. Cette pression est terrible.

Vous quitterez l’Opéra de Paris le 9 juillet prochain. Que veut dire pour vous être danseur étoile ?

Je me suis souvent défini, comme « un homme qui danse », plutôt que comme danseur. Cela peut passer pour une coquetterie, mais c’est pour moi une manière de remettre les choses dans le bon sens. Certes, il se trouve que j’ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, mais la danse est d’abord pour moi une passion.

Quant à être danseur étoile ? C’est une grande question, qui veut dire beaucoup et pas grand chose. Beaucoup pour ce que cela peut proposer de rêve, mais aussi de richesse. Cela fait vingt-cinq ans que je — enfin, nous, les danseurs étoiles — travaillons, pourrait-on dire, avec tous les créateurs. Pour le public, « l’Opéra de Paris fait de la danse classique », mais je vous invite vraiment à regarder la programmation, ce n’est concrètement pas ce qui se passe. Maintenant, si l’on estime que la culture est quelque chose qui demande de la connaissance, de la fabrication, qui demande à être donnée, portée aux autres, parce que c’est ce qui peut aussi unir des gens autour d’un certain nombre de problématiques de société, alors, oui, je pense que les danseurs étoiles sont importants — à leur mesure bien entendu.

L’après, pour vous, c’est toujours la danse ?

Oui. Cette année, je dis uniquement au revoir à la compagnie et à ce théâtre, c’est le contrat qui s’arrête. Je vais continuer à danser et à exister ! D’abord parce que j’aime la danse. Je ne me sens pas au bout de ce que j’imagine pour cet art. J’ai aimé que des danseurs, des maîtres m’apprennent la danse. Je le considère comme une richesse et un trésor dont j’ai aujourd’hui l’impression d’être porteur. Après, la manière dont ça va s’inscrire, dans l’enseignement, dans la chorégraphie, dans la direction, j’ai envie de dire qu’il y a un temps pour tout. Pour l’instant, je profite de ce qui se passe, je pense que c’est une étape importante de ma vie, un passage, avec ce que cela comporte de rituel. Alors, il est certain que j’envisage déjà l’avenir et que j’ai différentes pistes, mais je pense que j’ai besoin de temps, aussi, pour avoir un projet qui me ressemble. Je crois beaucoup à l’inscription dans le temps, et à l’aspect saisonnier des choses. Je suis persuadé que quand un arbre est en fleurs, il faut le regarder à ce moment là. Ce qui est donné maintenant, c’est le temps présent. Celui de demain ne sera pas celui-là. Il sera forcément différent. C’est aussi l’une des forces du spectacle vivant, et c’est ce pourquoi je le fais. Parce que ce temps de partage, ce soir, ne sera pas le même que celui de demain dans la même production. C’est cette chimie qui est intéressante, c’est celle qui m’excite aujourd’hui.

Post-scriptum

Nicolas Le Riche est danseur étoile de l’Opéra de Paris.