kung-fu & cruauté

Le wing chun est un art martial aux prises avec la cruauté, cette part inconvertible de la violence. Un art qui la réfléchit dans une négociation entre la force et le droit. Art de contrôle non pas seulement de la violence mais bien de la cruauté. Pas de contre-attaque efficace, sans un moment moral, intellectuel et politique d’anti-violence. À programmer dans la pluridisciplinarité des collèges, car nous avons besoin du wing chun comme nous avons besoin de philosophie.

« Pour civiliser l’esprit, il faut d’abord rendre le corps sauvage ».

— Mao Zedong, pour le journal révolutionnaire New Youth, à propos du rôle de l’éducation physique dans la société, 1917

« What’s your style ? »

— Wong Kar-Wai, The Grandmaster

1973. Bruce Lee, artiste martial au début de sa gloire, est fauché à 32 ans par une probable rupture d’anévrisme. Au-delà de son propre style de kung-fu, le jeet kune-do, qu’il invente, joue et enseigne à Hollywood, chacun des arts martiaux pratiqués par l’icône va alors bénéficier de son aura mondiale. À commencer par le wing chun, appris jeune à Hong Kong auprès d’un des grands maîtres de la discipline : Yip Man. Si le kung-fu ne désigne pas un art martial en particulier, mais une « excellence obtenue après un dur travail » — l’expression peut donc être employée dans tous les domaines (poésie, peinture, cuisine, etc.) —, il renvoie d’abord à l’art du combat. Comme tel, le kung-fu entretient immédiatement un rapport à la violence, la sienne propre comme celle de l’autre, force à maîtriser, rationaliser et utiliser, sans ignorer la possibilité du lynchage ou de la mort. Il a donc aussi affaire en même temps à un excès de violence, qui est comme son côté obscur : la cruauté.

Aborder le problème de la violence à l’aune du kung-fu n’est pas si évident, puisqu’il s’agit de se préparer au combat réel sans combattre réellement. La violence a beau être impliquée, dès le départ, dans l’idée même d’auto-défense dont est solidaire tout art martial authentique, celle-ci reste longtemps symbolique. L’instructeur doit ainsi veiller, de temps à autre, à rappeler ce côté obscur du combat : peur, stress, colère, haine, souffrance. Selon les intentions de départ des apprentis lorsqu’ils rentrent dans la salle d’entraînement, selon que l’instructeur insiste ou non sur ce côté obscur, la violence sera plus ou moins présente à leur esprit, objet de fantasme, de crainte ou de fascination, ou simplement ignorée.

Que les choses soient claires, cependant : l’irascible qui décide d’apprendre un art martial à la seule fin d’en découdre ne sera pas « guéri » de son irascibilité par la pratique du kung-fu. Comme style particulier, le wing chun [1] lui offrira cependant maintes occasions de médiatiser la double violence qui demeure, toujours, à l’arrière plan de son apprentissage : violence objective, qui est comme le fond dont émerge l’art martial, en tant qu’auto-défense, d’un côté ; et de l’autre violence subjective des affects produits par la situation d’agression, choc d’adrénaline lié au danger de mort et à la lutte pour la survie. Mieux : en tant que pratique théorique, en tant qu’éthique de la dynamique générale de nos instincts et de nos pulsions, le wing chun promet peut-être la sortie de la dialectique stérile de la violence et de la force. Non pas une élimination de la violence donc, mais une manière d’équilibrer les rapports que celle-ci entretient avec ce qui l’excède, à savoir la cruauté.

Le wing chun promet peut-être la sortie de la dialectique stérile de la violence et de la force.

De quoi s’agit-il exactement ? Si « kung-fu » renvoie immédiatement à Bruce Lee, le wing chun est lié à la figure de Yip Man, auquel Wong Kar-Wai a consacré en 2013 un long-métrage, The Grandmaster. Très esthétisant, on y voit un combattant en permanente lévitation, intouchable, préservant toujours son « centre » : la zone vitale qu’il s’agit précisément de protéger, par une certaine disposition des bras et des jambes le long d’une « ligne centrale ». Capable de transformer les objets environnants en projectile contre ses nombreux assaillants, le grand maître les terrasse tous. Et tout se passe comme si, rechignant d’en faire un usage excessif, il avait remplacé la force par quelque chose d’autre. Un souffle, une puissance, un fluide ? Une sorte d’énergie, rendue par le mot chinois « Qi ». Bien sûr, cette idée d’une force sans contact est trompeuse. En tant que représentation fantasmée du Qi, The Grandmaster s’éloigne donc de la réalité du wing chun pour se rapprocher de Dragon Ball Z. Mais, parce qu’il raconte avant tout l’histoire d’une femme, il reste fidèle à son mythe. La légende veut en effet qu’une nonne bouddhiste de la province du Fujian, au sud-est de la Chine, ait appris il y a plus de trois siècles les différents styles zoomorphes de kung-fu (tigre, dragon, mante religieuse, grue, singe, serpent, etc.), avant de développer son propre style, qui les contrerait tous. Depuis la destruction de son monastère Shaolin, la nonne vivait recluse, lorsqu’une jeune femme du nom de Yim Wing Chun, engagée dans un duel contre un seigneur local qu’elle refusait d’épouser, vint la trouver. Ng Mui accepta de lui enseigner son art, Yim Wing Chun remporta son combat, puis enseigna à son tour. C’est finalement le mari de cette dernière qui baptisa ce style si efficace de son nom. Ainsi serait né le wing chun. Bien qu’il ne s’agisse que de traditions orales sans fondements historiques, ce mythe des origines place idéalement cette pratique martiale sous les auspices de deux femmes, confrontées à des situations de violence bien particulières.

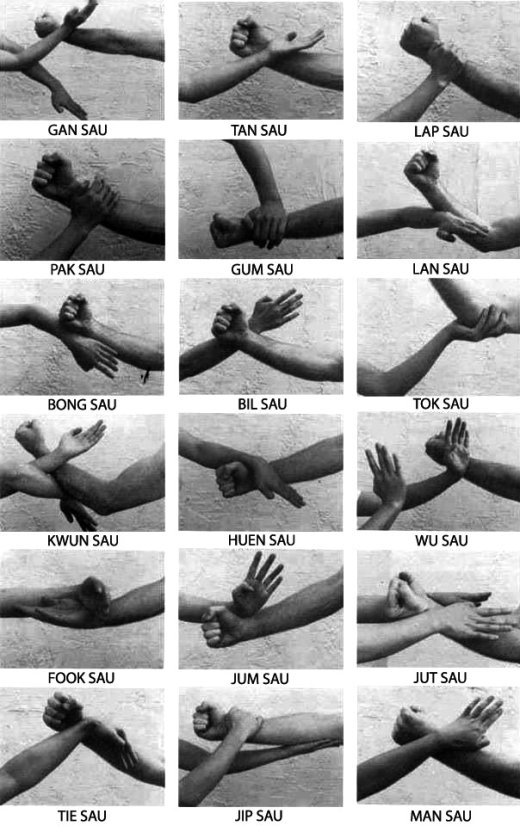

Gardons cet élément à l’esprit au moment de détailler quelques-uns de ses principes de base. Ceux-ci sont en petit nombre. La première forme ou « taolu » apprise en wing chun s’appelle « Siu Nim Tao », soit « petite idée ». Il s’agit autant d’un ensemble de techniques de base que d’une méthode d’auto-correction, grâce au principe géométrique qu’elle contient (la « ligne centrale »). Tous les autres exercices d’entraînement sont des spécifications de cette petite idée : au repos ou en mouvement, en ajoutant des rotations du bassin ou des techniques de jambes, à l’aide d’un mannequin de bois ou encore les mains collées à celles d’un autre. Ce dernier exercice des mains collantes (« chi sao », que l’on retrouve dans d’autres arts martiaux) est en quelque sorte l’aboutissement ultime de la pratique du wing chun, celui qui permet à la fois de continuer à progresser, de préciser son geste tout en cherchant l’ouverture dans la garde du partenaire. Travail, jeu et art s’y réconcilient.

Cette ébauche doit faire un sort à la position de base du wing chun. Celle qu’il s’agit d’installer dans la mémoire musculaire. Position apparemment ridicule, mais néanmoins équilibrée : assis sur la jambe arrière pour libérer la jambe avant, rétroversion du bassin (plutôt que cambré), adducteurs serrés, torse et tête en retrait — soit le plus loin possible des poings adverses. Cette position, dont la beauté finira par apparaître chez celui qui l’aura totalement incorporée, se veut avant tout efficace. Un art martial, répétons-le, est d’abord un système d’auto-défense. Cette position de base, synthétisée par l’acronyme « IRAS » (Internal Rotation Adduction Stance), permet de s’éloigner de son assaillant (en criant « Arrière ! » pour alerter l’entourage et éviter de passer soi-même pour l’agresseur...), et de se préparer, le cas échéant, à contre-attaquer. Elle doit être conservée lors de tous les déplacements. D’elle dépend la force d’inertie qui accompagne les parades et les frappes — lesquelles, en réalité, ne sont qu’une — et donc ultimement la puissance de l’assaut. En wing chun, les différentes techniques ne sont que des moyens de diriger ou rediriger la force adverse. Le geste de défense peut donc à tout moment se transformer en attaque et réciproquement. D’où la nécessité de « garder le centre », comme on garderait le doigt sur la détente d’un pistolet. L’IRAS permet de « charger » correctement sa technique, c’est-à-dire d’être en situation de se défendre et de faire feu simultanément. Elle transforme le corps en une arme extrêmement redoutable, y compris donc contre des adversaires plus costauds ou plus mâles que soi.

IRAS. Cet acronyme anglais dit suffisamment combien le wing chun s’est mondialisé et codifié depuis les années 1970. Flairant l’aubaine dans la foulée du succès de Bruce Lee et résolus à séduire un public occidental, certains élèves de Yip Man en ont ainsi schématisé les principes. L’un deux, Leung Ting, a contribué à son essor en Allemagne. Il détaille une méthode divisée en principes de combat et en principes d’énergie — disons de force, l’énergie n’étant jamais qu’une manifestation de la force se conservant.

Quatre principes de combat, donc : avancer ; rester au contact du centre de l’adversaire plutôt que de ses mains ou bras ; céder devant une plus grande force ; continuer (à avancer).

Continuer à avancer. Sous-entendu : jusqu’à la prévention de toute menace ultérieure. Ceci peut impliquer, selon les cas (une certaine finesse dans l’évaluation du danger est chaque fois requise, et la fuite jamais exclue !), de paralyser son adversaire. Tu ne te relèveras point, car qui sait ?! Peut-être es-tu armé ? Peut-être rêves-tu de nous crucifier ? Peut-être ?! Ici, la peur du contre, conte cruel d’une contre-attaque fatale, joue à plein et justifie l’exercice d’une extrême violence. Certes une certaine proportionnalité est requise en matière de légitime défense, mais l’écrasement jamais exclu d’avance. Un exercice à répéter inlassablement en wing chun consiste tout simplement à enchaîner les coups de poings vers le centre. Saouler son adversaire de coups : cette tactique se veut autant psychologique (créer la surprise) que physiologique.

Il est donc clair qu’il y a, au fondement de cet art martial, la reconnaissance tacite d’une extrême violence possible, violence en excès ou cruauté. En idée comme en acte. Certes, la crainte d’être agressé ou menacé de mort n’est pas très vivace, à l’abri de la petite communauté d’entraînement. Et tant mieux pour ceux qui n’ont pas grand chose à craindre au quotidien. Alors comment s’y préparer ? L’absence de danger a un inconvénient : elle nous rend étrangers aux effets de la peur. Or ils font partie, avec l’adrénaline (réaction physiologique très darwinienne, qui provoque un afflux sanguin dans les organes vitaux), de la réalité du combat. Ils menacent à tout instant de perturber les habitudes incorporées, de rendre à nouveau rigide le bras éduqué à réagir avec souplesse. Devant une force d’une brutalité inouïe, comment ne pas vaciller, comment s’en tenir aux deux principes de combat consistant à rester au contact du centre et à céder pour mieux contre-attaquer ? L’adrénaline, la colère et la haine, s’avèrent aussi de précieux assistants en cas d’agression. Ces affects ne sont pas à négliger, mais au contraire à utiliser, contrairement à l’idée malheureusement très répandue dans les arts martiaux, non dénuée d’exotisme, selon laquelle il faudrait « rester zen » en toutes circonstances.

L’absence de danger a un inconvénient : elle nous rend étrangers aux effets de la peur.

La représentation symbolique de la violence qui innerve le wing chun est donc ici mise à l’épreuve, défiée par son propre excès, toujours possible puisqu’il s’agit de déverser sur son adversaire une pluie de coups en lui rentrant dedans. Défiée aussi par la possibilité de l’excès de violence adverse, rage ou sauvagerie qui sont pour la plupart d’entre nous, qui n’avons pas vécu d’évènements sanglants, largement irreprésentables. La violence propre au wing chun est ici confrontée à quelque chose d’autre, quelque chose de plus, un au-delà de la violence. Cette « autre réalité », « comme l’affleurement ou l’aperçu d’une autre scène », n’est rien d’autre que la manifestation de la cruauté, un « reste inconvertible » ou « résidu matériel d’idéalité, inutile et dépourvue de “sens” », écrit Étienne Balibar. Selon lui, « les formes de la cruauté sont avec la matérialité dans une relation sans médiation, qu’elle soit intéressée ou symbolique. Dans ce rapport “nu” certaines idéalités terribles font retour : mais elles sont déployées comme “fétiches” ou comme “emblèmes”. L’idéalité cruelle a essentiellement, non une dimension hégémonique ou “idéologique”, mais fétichiste et emblématique [2]. »

Le wing chun est aux prises avec cette part inconvertible de la violence qu’est la cruauté. Celle-ci nous sort du cadre confortable de son apprentissage, modifie l’éthique qui prévaut habituellement lors de l’entraînement. La plupart du temps, les apprentis sont guidés par le principe d’équilibre des forces. Sans parler du fait qu’ils ont un intérêt commun qui les incite à s’entraider plutôt qu’à se casser la gueule. Or l’horizon de la cruauté déplace ces principes de justice et de charité. L’ignorer, c’est retomber dans la métaphysique. Revenons maintenant à la technique pure et citons les quatre principes d’énergie de Leung Ting : abandonner sa propre force ; rediriger la force de son adversaire ; retourner la force de l’attaquant contre lui ; ajouter sa propre force.

Ces quatre principes permettent de préciser un peu la métaphore liquide souvent évoquée à propos du wing chun, et reprise notamment par Bruce Lee dans le jeet kune-do : « be like water », être comme l’eau. Cette métaphore exprime et résume les principes d’énergie énumérés à l’instant : la force de celui qui attaque doit être absorbée jusqu’à ce que celle-ci soit bloquée ; alors seulement le corps devra entamer une rotation pour absorber la force de l’opposant plutôt que d’y résister. Être comme l’eau, c’est être au contact des bras et des jambes de l’opposant, en pression constante, au bord du déversement, au bord du débord [3]. Ce qu’il faut viser, au moindre changement de pression, c’est, comme l’eau, s’engouffrer dans la brèche et noyer le malheureux qui rêvait de la maîtriser.

Un autre mérite de cette métaphore propre au wing chun est d’enrichir notre conception occidentale de l’action. Dit-on de l’eau qu’elle agit lorsqu’elle se déverse ? Que dire alors du bras qui cède devant la poussée adverse ? Peut-on parler d’une réaction dès lors que celle-ci consiste, au moins dans un premier temps, à se laisser faire ? Ici le wing chun renoue avec son héritage taoïste, et l’un de ses concepts fondamentaux : la non-action. Une des difficultés de cet art martial consiste précisément à laisser agir les principes. Au fil de l’apprentissage, le corps prend un certain pli, développe une forme d’intentionnalité non-consciente. À la fin, il faudra être agi plutôt qu’agir, agi par l’intelligence du corps s’adaptant à la moindre poussée.

Par le désir de théorie que suscite sa pratique, par sa dynamique proprement philosophique consistant à faire mûrir quelques idées simples, par la confrontation critique qu’appelle ses métaphores, le wing chun révèle enfin son utilité sociale. L’Éducation nationale française souhaite que les enseignements dispensés soient plus « transversaux » ? Wing chun ! Non seulement les cours d’EPS seraient moins ennuyeux, mais ils seraient aussi l’occasion de questionnements d’habitude réservés aux classes de Terminale : qu’est-ce qu’un système ? Quel rapport entretient-il avec l’idéal ? Qu’est-ce que le travail ? Et le travail non-aliéné ? Pratiquer le wing chun, c’est d’un côté se réapproprier un corps global, contre sa constitution en force de travail, et de l’autre se réapproprier la violence sourde des rapports sociaux dans une pratique dont la violence est le thème, l’élément et l’objet. La fréquentation des différents styles zoomorphes de kung-fu, l’analogie avec l’eau, inviteraient finalement l’étudiant, à force d’effort et de répétition, à la mimesis. Il est vrai que cela reviendrait aussi à armer les futurs citoyens, qui pourraient être un jour amenés à contester le monopole de la violence légitime.

Nos sociétés ont malheureusement pris l’habitude de déléguer le défoulement des corps à l’éducation physique et sportive, plutôt qu’à une véritable dialectique physique et théorique, telle qu’elle peut s’exprimer dans un art martial comme le wing chun. Parler d’un art et non pas d’un sport violent, ni même d’un sport de combat, c’est reconnaître en creux que la violence y est sublimée, notamment parce qu’elle réfléchit la cruauté qui l’excède. La violence du sport violent n’est jamais maîtrisée. Elle est au mieux, mais ça ne dure qu’un temps, « canalisée ». De son côté, l’art martial est plutôt une « “combinaison” ou une “négociation” infinie des stratégies de la force et du droit (...) dans laquelle le recours nécessaire à la contre-violence et son efficacité même dépendent de sa capacité à inclure aussi un moment (moral, intellectuel, mais surtout politique) d’anti-violence [4]. » Pour un certain kung-fu, tout programme d’élimination de la violence est simplement absurde. « Seuls les guerriers choisissent le pacifisme ; les autres y sont contraints » précise bien L’art de la guerre. Mais en nous invitant à passer maître dans l’art de la violence, le wing chun nous somme de considérer la force non seulement comme moyen, mais aussi comme fin, clôture ou... anti-violence. Art moral autant que martial.

Post-scriptum

Ce texte a été écrit avec la complicité martiale de Juliette Farjat et Frédéric Monferrand.

Notes

[1] Et plus particulièrement avec l’une des branches contemporaines du wing chun, le EBMAS (Emin Boztepe Martial Arts System). Le fondateur de cette branche, Emin Boztepe, doit publier prochainement Philosophy of martial arts. Philosophical implications of Chinese martial arts and Wing Chun in particular. Cet article doit beaucoup à la lecture des épreuves de ce livre.

[2] Étienne Balibar, « Violence : idéalité et cruauté » in Françoise Héritier, De la violence, Odile Jacob, 1996.

[3] Il se trouve que le père de Guy Debord, lui-même habitué des débords et amateur de films de kung-fu comme son ami René Viénet (voir La dialectique peut-elle casser des briques ?), s’appelait Martial. Cela inspire quelques belles lignes à J.-C. Bilheran dans Sous l’écorce de Guy Debord, le rudéral, éd. Sens&Tonka, 2007.

[4] Étienne Balibar, « Violence et politique, quelques questions » in : Le passage des frontières. Autour du travail de Jacques Derrida. Colloque de Cerisy, Galilée, 1994.