l’agentivité des plantes

par Hervé Brunon

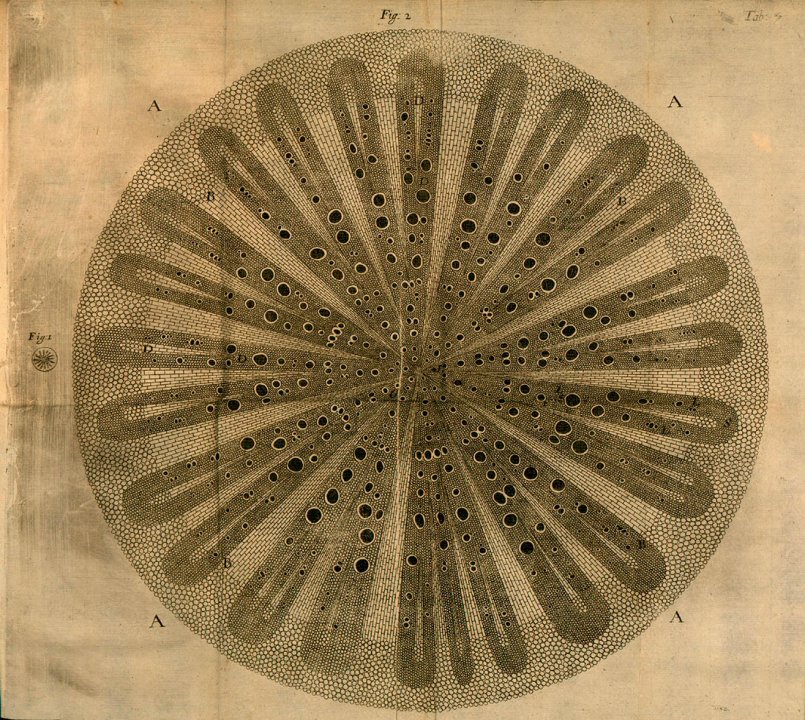

Nehemiah Grew, The Anatomy of plants, 1682

« C’est à chacun d’entre nous, là où il se trouve, d’inventer et de faire prospérer les modes de conciliation et les types de pression capables de conduire à une universalité nouvelle, à la fois ouverte à toutes les composantes du monde et respectueuse de certains de leurs particularismes, dans l’espoir de conjurer l’échéance lointaine à laquelle, avec l’extinction de notre espèce, le prix de la passivité serait payé d’une autre manière : en abandonnant au cosmos une nature devenue orpheline de ses rapporteurs parce qu’ils n’avaient pas su lui concéder de véritables moyens d’expression. »

— Philippe Descola

Les dernières lignes de Par-delà nature et culture répondent à celles de Tristes tropiques : « Pas plus que l’individu n’est seul dans le groupe et que chaque société n’est seule parmi les autres, l’homme n’est seul dans l’univers. Lorsque l’arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s’abîmer dans le vide creusé par notre fureur ; tant que nous serons là et qu’il existera un monde — cette arche ténue qui nous relie à l’inaccessible demeurera, montrant la voie inverse de celle de notre esclavage et dont, à défaut de la parcourir, la contemplation procure à l’homme l’unique faveur qu’il sache mériter : suspendre la marche, retenir l’impulsion qui l’astreint à obturer l’une après l’autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever son œuvre en même temps qu’il clôt sa prison ; cette faveur que toute société convoite, quels que soient ses croyances, son régime politique et son niveau de civilisation ; où elle place son loisir, son plaisir, son repos et sa liberté […] et qui consiste […] pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d’interrompre son labeur de ruche, à saisir l’essence de ce qu’elle fut et continue d’être, en deçà de la pensée et au-delà de la société : dans la contemplation d’un minéral plus beau que toutes nos œuvres ; dans le parfum, plus savant que nos livres, respiré au creux d’un lis ; ou dans le clin d’œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque, qu’une entente involontaire permet parfois d’échanger avec un chat. »

Un demi-siècle après la clairvoyance de Claude Lévi-Strauss au regard de la possible disparition d’Homo sapiens, Philippe Descola nous avertit avec autant de lucidité qu’à défaut d’enfin donner une voix aux entités avec lesquelles nous coexistons, notre aveugle cupidité risque fort d’entraîner notre perte. Et si le maître avait été l’un des trop rares intellectuels ayant osé publiquement poser la question de la surpopulation planétaire, l’élève s’efforce de nous guider pour sortir des impasses du dualisme moderne, « proposer des modèles de vie commune, de nouvelles formes d’attachement aux êtres et aux choses ». à l’horizon, une question radicale, aussi vive que neuve : « Les humains de toutes sortes et les idées qu’ils se font des collectifs où ils sont insérés, les animaux et les machines, les plantes et les divinités, les gènes et les conventions, toute la multitude immense des existants actuels et potentiels trouverait-elle un refuge plus accueillant dans un régime inédit de cohabitation qui récuserait à nouveau la discrimination entre humains et non-humains ? » Telle est la voie que tâche d’ouvrir aujourd’hui l’élan général au sein des sciences sociales qui s’est rassemblé sous la bannière des « humanités environnementales » : éthique, histoire, esthétique, droit ou encore critique littéraire pratiquent l’anthropologie « symétrique » encouragée par Bruno Latour pour éclairer les raisons de la crise écologique mondiale et aider la citoyenneté à imaginer des modes responsables d’habiter sur Terre, y compris ceux qui reposeraient, suivant la forte proposition avancée dans Politiques de la nature, sur des formes de « parlement » où se verraient enfin conviés les porte-parole de tout ce qui ne fut que trop longtemps considéré que comme simple « chose », étendu là, sous notre regard comme notre emprise, dénué de l’exorbitant privilège du cogito. En un mot, comme le proclame le dernier livre de Catherine et Raphaël Larrère : « penser et agir avec la nature ».

Il conviendrait d'adopter le point de vue des plantes pour mesurer à quel point celles-ci ont tiré profit de leur mise en culture.

En quoi les jardins, ces utopies concrètes, aident-ils à remettre en perspective et si possible dépasser la condition qu’impose l’Anthropocène ? Voici le chemin que cette chronique voudrait essayer de frayer au fil des numéros de Vacarme en évoquant des lieux, des personnes, des initiatives ou des idées qui peuvent nous inciter à mieux réfléchir. Plus que jamais, il faut cultiver notre jardin, celui, à la fois commun, local et planétaire, dont parle Gilles Clément.

Pour commencer, donc, un concept. L’une des forces de l’ambition programmatique portée par les humanités environnementales tient en effet dans un travail systématique d’écart spéculatif visant à sortir du carcan anthropocentrique. Venue des études sur le genre et plus particulièrement des analyses de Judith Butler, développée par la philosophie de l’action puis notamment reprise en anthropologie et en linguistique, la notion d’« agentivité » — en anglais agency — renvoie ainsi à la puissance d’agir d’un individu soumis à un pouvoir dominant, qui n’est pas volonté inhérente à un sujet prétendu autonome mais capacité d’ordre ontologique et dialogique : il y a une agentivité des femmes, des nourrissons comme des défunts, mais aussi des animaux, des objets techniques, des épidémies virales ou encore du climat. L’idée d’une certaine agentivité des plantes a même retenu récemment l’attention d’un nombre grandissant de travaux étudiant les relations entre populations et végétaux, dans la lignée de l’ethnobotanique — fondée, en France tout au moins, dès les années soixante par ce génial précurseur et passeur de savoirs que fut André-Georges Haudricourt. Dans un article paru en 2014 dans la revue World Archaeology, Marijke van der Veen prolonge les réflexions du beau livre de Michael Pollan, traduit en 2004 aux Éditions Autrement sous le titre Botanique du désir. Ces plantes qui nous séduisent : plutôt que de simplement considérer la domestication sous l’angle des avantages espérés par l’homme, il conviendrait d’adopter le point de vue des plantes pour mesurer à quel point celles-ci ont tiré profit de leur mise en culture en bénéficiant des services qu’elle leur rend.

Tandis que nous croyons manipuler les plantes, ce seraient en fait « leurs gènes égoïstes » qui nous utilisent et même nous exploitent afin de se dupliquer plus abondamment.

De même, en effet, que la dépendance des insectes pollinisateurs à l’égard des fleurs n’a cessé de se renforcer au fur et à mesure de leur coévolution commune, certaines espèces végétales, se comportant en commensales dotées d’un style subtil de « synanthropie », réussissent à se multiplier d’autant plus efficacement que l’homme les favorise en fonction d’un caractère génétique qui devrait normalement les desservir sur le plan de la sélection strictement « naturelle », à l’instar de cette célèbre mutation — une tare transmise par hérédité — qui empêche la déhiscence fruitière et réduit la dissémination spontanée de certaines céréales alors qu’un épi demeurant compact jusqu’à maturité facilite grandement la moisson. Or, les archéologues peuvent facilement repérer au microscope sur des fragments d’épis conservés si l’axe du rachis se désarticulait ou pas, ce qui permet de suivre l’augmentation progressive de la part des céréales non déhiscentes au cours de la domestication, ayant pris près d’un millier d’années : les hommes ont privilégié cette particularité propice, ou ce défaut handicapant, si l’on considère les choses du côté de la plante, qui a su les « séduire », … C’est en fonction de cette stratégie de l’orge et du blé qu’il faudrait aujourd’hui repenser la néolithisation, conclut Marijke van der Veen, et toutes les conséquences qu’elle a entraînées : sédentarisation, propriété foncière, accumulation de surplus agricoles permettant l’essor des villes et des hiérarchies sociales — et, pourquoi pas, lutte des classes, capitalisme, globalisation. Le cas du blé tendre ou froment (Triticum aestivum) s’avère particulièrement instructif : le blé sauvage s’est d’abord croisé avec une autre graminée, l’égilope, il y a environ cinq cent mille ans, pour donner le blé dur (Triticum turgidum), qui durant la domestication s’est à nouveau hybridé avec une autre égilope en aboutissant à une espèce inconnue à l’état spontané, dite hexaploïde car elle comporte six paires de chromosomes au lieu d’une seule — une anomalie permise par la « plasticité génétique » des plantes, dont le botaniste Francis Hallé tressait naguère l’éloge. La suite a consisté à sélectionner des variétés toujours plus productives — ou, de nouveau dans l’autre sens, toujours plus inutilement épuisantes pour chaque individu amené à stocker des réserves croissantes d’amidon dans ses graines. Si ce long processus a débouché sur les près de 30 000 formes de blés cultivés, il s’est aussi accompagné d’une considérable érosion de la biodiversité intravariétale, creusée par le monopole des grandes firmes semencières.

Illustrée par un documentaire de Catherine Peix, et racontée par son article dans le numéro Inventer des plantes de la revue Les Carnets du paysage (2014), l’épopée de la pomme relève du même genre de success-story. Des analyses génétiques ont révélé en 2002 que le pommier domestique (Malus pumila) descend en droite ligne d’un pommier oriental, Malus sieversii, qu’ont étudié Nikolaï Vavilov (1887-1943) et son élève Aymak Djangalev (1913-2009) et qui pousse dans le massif du Tian Shan, à la frontière du Kazakhstan et de la région chinoise autonome du Xin Jiang. On y trouve encore des forêts de rosacées où s’entremêlent aubépiniers et abricotiers sauvages, dominées par les pommiers, certains centenaires, et couvertes à l’automne de fruits infiniment différents, sphériques ou coniques, petits ou dignes des plus beaux vergers, de toutes couleurs, aux saveurs amères, acidulées ou incroyablement douces.

Deux animaux sont responsables de la métamorphose du pommier asiatique : Ursus arctos, l’ours brun, a durant d’innombrables générations avantagé les arbres aux fruits les plus gros, sucrés et juteux, déféquant à leur pied et accélérant la levée de dormance des pépins sous l’effet des enzymes digestives ; puis, aussi gourmand mais moins casanier, Homo sapiens prit le relais, emportant ce précieux vivre qui, au gré des plantations et des échanges, chemina avec les caravanes le long de la route de la Soie, pour atteindre l’empire chinois comme la Grèce et Rome… À l’heure actuelle, où les deux tiers des variétés de pommes commercialisées dans le monde proviennent de seulement cinq géniteurs, dont la trop fameuse ‘Golden Delicious’, requérant une trentaine de traitements phytosanitaires, ce sont 60 % des forêts sauvages de Malus sieversii qui ont déjà disparu irrémédiablement, alors qu’elles recèlent d’inestimables trésors génétiques, la résistance à la tavelure par exemple, qui permettraient par un adroit travail d’hybridation — sans aucun rapport avec les OGM — d’obtenir des cultures ne nécessitant pas d’épandages aussi dangereux de pesticides.

Au-delà de ces questions scientifiques et de leurs considérables enjeux économiques et sociaux, la leçon à tirer est bien d’ordre philosophique. Tandis que nous croyons manipuler les plantes pour assurer notre nourriture, produire nos boissons, ravir nos regards ou nous enivrer de leurs parfums, ce seraient en fait leurs « gènes égoïstes » — selon l’expression de l’éthologiste Richard Dawkins — qui nous utilisent et même nous exploitent afin de se dupliquer plus abondamment. Voilà soudain notre anthropocentrisme salutairement secoué ! Depuis les tulipes panachées, originaires du Pamir et de l’Hindou Kouch en Asie centrale, qui, infectées par un virus ralentissant leur croissance et augmentant d’autant leur prix, enflammèrent les spéculations des collectionneurs hollandais au point de provoquer la première bulle financière suivie d’un krach boursier au début du xviie siècle, jusqu’au Magnolia x soulangeana, hybride stérile né de la fertilisation croisée de deux espèces qui poussent à l’état sauvage dans des régions différentes de Chine mais que le botaniste Étienne Soulange-Bodin (1774-1856) avait plantées côte-à-côte dans son château de Fromont, avant d’être propagé par les pépiniéristes à travers le monde, des milliers de plantes qui n’auraient pas survécu au-delà de quelques générations ne sont-elles pas parvenues à conquérir la planète, traversant les océans à bord des navires les plus rapides et prospérant jusque sous des ciels qui ne leur conviendraient guère si elles n’étaient patiemment arrosées ou amoureusement protégées des frimas ?

L’hiver approche, mais dès le retour des beaux jours, humant avec délice la fragrance intense et sucrée d’une rose ‘Cuisse de Nymphe’, variété couleur pâle de la Rosa x alba, hybride importé de Crimée en Europe à la fin du xvie siècle — ou de sa soeur un peu plus plus teintée, ‘Cuisse de Nymphe émue’, nuance que les Goncourt disent avoir été inventée vers 1775 par le modiste Beaulard et que sélectionna le grand rosiériste français Jean-Pierre Vibert (1777-1866) —, ne songez pas seulement à tous les jardiniers qui ont greffé ou bouturé avec passion le même arbuste, ni aux poètes ayant inlassablement chanté la ressemblance entre l’éphémère chair de leur belle et les pétales veloutés de la reine des fleurs, mais aussi à ses lointains ancêtres venus de forêts toutes emplies de mystères, sur les rivages de Turquie, les pentes du Caucase ou aux confins de la Chine, qui surent captiver de lointains voyageurs, tels les guerriers d’Alexandre le Grand, pour mieux étendre leur règne. C’est, à rebours, vers toute leur histoire, tissée d’humains désirs et d’une étrange sagacité végétale, que votre rêverie alors s’élancera.

Istanbul-Almaty, 31 août-2 septembre 2015

Post-scriptum

Historien des jardins et du paysage, Hervé Brunon est directeur de recherche au CNRS. Parmi ses derniers livres : Jardins de sagesse en Occident (Seuil, 2014). Il est aussi jardinier.