que, jamais, on ne me préserve de faire la vagabonde

Entre 1929 et 1931, alors que les révoltes se précisent dans les « bagnes d’enfants », le ministère de la Justice demande au studio d’Henri Manuel, photographe mondain actif dans les milieux de la mode et du théâtre, et portraitiste de personnalités politiques depuis 1914, de réaliser un reportage sur l’ensemble de l’administration pénitentiaire française. De la partie consacrée aux mineures, internées dans les « écoles de préservation pour les jeunes filles », la maison d’édition L’Arachnéen a tiré un livre, associant une large sélection de ces images ambigües - entre description et propagande – et des documents d’archives qui témoignent de la violence des méthodes de « relèvement » des filles et de l’impuissance du pouvoir institutionnel à maîtriser sa peur de la vie qui anime le corps féminin. Vagabondes s’accompagne d’un texte de Sophie Mendelsohn, qui replace ce montage dans le contexte historique et juridique de l’époque et remet la hantise de la prostitution au cœur du projet de « rééducation » de ces prisons qui ne disent pas leur nom. Comme introduction à l’ouvrage, Vacarme propose ici six visions de Vagabondes : autant d’instantanés extraits du reportage d’Henri Manuel qui échappent, peut-être, à l’ambivalence de leur horizon de publication initial.

Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont, photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

Inaugurées entre 1891 et 1908, les trois écoles de préservation pour les jeunes filles — Clermont, Doullens et Cadillac — répondaient au souci du législateur, affirmé depuis la loi du 5 août 1850, de différencier les sexes dans l’application des peines exercées à l’encontre des mineurs. Le Code pénal de 1810, qui faisait jusque-là référence pour les mineurs, n’avait pas pris de mesures en ce sens, si bien que les filles traduites en justice étaient soit condamnées à être emprisonnées à Saint-Lazare ou à Fresnes, soit acquittées « par manque de discernement », soit détenues à la demande des familles en vertu du droit de « correction paternelle », qui permettait au père ou aux tuteurs de saisir le juge en vue du placement des filles considérées comme désobéissantes. Elles se trouvaient alors dispersées en fonction des places disponibles, déplacées à tout moment au gré de la fermeture et de l’ouverture des établissements pénitentiaires, mélangées à des majeures, gardées par des hommes, etc. La loi de 1850 prévoit pour la première fois la création de lieux d’enfermement réservés aux filles, baptisés « maisons pénitentiaires » pour les distinguer des « colonies pénitentiaires » réservées aux garçons. L’article 17 précise que « les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe », c’est-à-dire principalement les travaux domestiques, et non les travaux agricoles ou industriels que les garçons pratiquent dans les colonies. Mais rien de la sorte n’est réellement mis en œuvre, principalement faute de budget alloué — le défaut de financement de la politique pénale des mineurs est une constante jusqu’à l’ordonnance de 1945, qui organise pour la première fois une justice spéciale des mineurs dans tous ses aspects. La place qu’occupent dans les débats publics les questions relatives à la prise en charge des mineurs de justice depuis le XIXe siècle contraste avec l’imprécision et l’inefficacité des mesures envisagées.

Des lieux d’enfermement réservés aux filles, baptisés « maisons pénitentiaires ».

En ce qui concerne la mise en place d’une éducation correctionnelle pour les filles, la loi resta longtemps lettre morte, et servit en réalité plutôt de tremplin à l’essor des établissements congréganistes, notamment les Bon Pasteur, qui accueillaient la grande majorité des filles jusqu’après la seconde guerre mondiale. Une seule tentative de création d’une « maison d’éducation correctionnelle » pour les filles a lieu entre 1871 et 1873 à Pontoise, avant que l’État, en pleine réorganisation au début de la IIIe République, ne commence à fermer les quartiers correctionnels des congrégations dans le but d’inaugurer quatre maisons laïques d’éducation pénitentiaire pour filles. Mais seules deux de ces maisons parviennent à se maintenir : Cadillac, le château des ducs d’Épernon, était devenu en 1822 une « maison de force et de correction pour les filles et les femmes », et se trouve réassigné en 1890 pour servir d’école de préservation pour les jeunes filles. Doullens, ancienne forteresse militaire devenue prison pour femmes en 1856, ouvre en 1891. Aucun aménagement n’est prévu ni effectué pour adapter les lieux à l’usage qui doit en être fait, et encore moins pour tenir compte de l’âge des filles qui vont souvent y passer l’essentiel de leur jeunesse. L’ancienne prison de Clermont est destinée à partir de 1908 à servir la même fonction : le relèvement des filles.

Cet objectif est à situer dans le prolongement de la catégorie ambiguë de « filles préservées », qui éclaire la manière dont la justice a pu organiser elle-même des zones aux marges de la légalité au nom d’un bien à défendre, qui a peu à voir avec le droit mais beaucoup avec les normes. Si le régime de la préservation est en lui-même exceptionnel, puisqu’il ne concerne que quelques centaines de filles chaque année, il met effectivement celles à qui il s’adresse dans une situation d’exception : lorsqu’il s’agit de jeunes filles, le droit semble ne pas devoir s’appliquer comme au reste de la population, car les catégories morales prévalent pour elles sur les considérations juridiques. « Préservation » est ainsi le nom d’une double opération qui rend le sujet de droit invisible, mais qui donne conjointement au sexe une puissance aveuglante. Les filles préservées ne sont pas aux yeux de la justice des filles punies, des filles sur qui s’exerce le châtiment judiciaire, mais des filles sur lesquelles la main protectrice de l’État s’est posée, afin de ne pas les perdre de vue avant qu’elles soient en âge d’être considérées comme moralement responsables de leur conduite. Il est donc très peu question ici d’actes à condamner, mais l’histoire familiale, le passé scolaire, les fréquentations, les déplacements de celles qui passent devant le juge sont par contre examinés de très près de manière à ce que les déviations puissent faire l’objet d’un travail d’assujettissement disciplinaire. C’est leur genre qui est déterminant : parce qu’elles sont regardées comme des filles par les juges, et non comme des enfants, elles « bénéficient » automatiquement d’une commisération qui leur vaut d’être considérées comme étant « en danger moral ».

Le cadre juridique mobilisé est majoritairement celui de la « désobéissance à l’autorité paternelle », à quoi répond la « correction paternelle ». Ce droit de correction paternelle, qui date du Code pénal de 1810, permettait de forcer l’amendement des filles considérées comme récalcitrantes dans le cadre d’un placement en établissement disciplinaire, religieux ou laïque, souvent jusqu’à la majorité civile, 21 ans à l’époque, mais cela pouvait aussi être un moyen facile de se débarrasser des filles que l’on ne voulait pas avoir à charge. Si la correction paternelle s’applique principalement aux filles, c’est qu’un soupçon particulier pèse sur celles dont le comportement signifierait qu’elles ne reconnaissent pas à leur père le pouvoir de préserver la chasteté qui leur promet la vie maritale, dont doivent découler l’honneur, la légitimité et la considération. Le paradoxe étant que si le père a besoin de l’appui du juge pour faire reconnaître sa puissance à l’intérieur de sa propre famille, il désigne lui-même les limites de son pouvoir au moment même où tout laisse penser qu’il l’affirme. Néanmoins, dans le contexte d’une société où l’édification des normes, ainsi que les règles de l’alliance et de la transmission sont régies par le patriarcat, la valeur sociale d’une fille se résume à peu près à sa virginité. L’ironie de cette construction est que la sexualité que l’on cherche à endiguer devient indissociablement liée au statut même des filles, puisque celles-ci sont définies avant tout en fonction de leur rapport à la sexualité.

« Préservation » est le nom d’une double opération qui rend le sujet de droit invisible, mais qui donne au sexe une puissance aveuglante.

Cette perspective essentialiste sur le genre féminin s’incarne dans un pessimisme politique, justifié par la psychiatrie et mis en œuvre par les juges. Le volontarisme autoritaire que l’on voit à l’œuvre dans les écoles de préservation cherche à s’en dégager sans y parvenir : on ne renonce pas à réaliser la tâche de relèvement que l’on s’est assignée, mais on doute fortement et ouvertement de son succès. Cette incohérence fondatrice se répercute dans la manière dont est gérée la population de ces écoles de préservation. Il a toujours été dans les projets de l’État de créer des distinctions marquées parmi les différentes catégories de filles enfermées dans ses établissements — en particulier entre les « vicieuses perverses non dangereuses » et les vicieuses perverses dangereuses » — les premières sont celles que le vagabondage ou la rébellion à l’autorité paternelle ou patronale ont rendues suspectes de mauvaises mœurs ; les secondes, très minoritaires, sont celles qui ont commis des délits graves ou des crimes. La peur de la contagion est ici en principe agissante : si toutes les filles étaient mêlées, quelle que soit la raison de leur enfermement, rien n’empêcherait alors une corruption définitive et généralisée. Il faudrait donc séparer celles qui sont encore assez innocentes pour être préservées, et mettre en quartier correctionnel les perverties dont on n’espère plus rien. En pratique, une telle organisation ne s’est jamais produite. Il aurait notamment fallu pour cela que l’État investisse dans la réorganisation des bâtiments alloués à cet effet, ce qui ne s’est jamais fait. Mais il aurait fallu aussi, pour qu’on y voie plus clair dans cette population faussement homogénéisée par la clause de non-discernement, que tous les actes incriminés ne soient pas enveloppés dans un voile commun d’irresponsabilité propre au sexe féminin.

Le dispositif disciplinaire constitué pour répondre à la situation spécifique de ces filles repose sur l’aveu de la faute. Le règlement institutionnel mesquin et tatillon, les procédures d’inquisition au coucher et au lever, les mesures de contraintes physiques auxquelles on a très souvent recours, le contrôle méticuleux du corps féminin au cours des visites médicales, installent les pupilles dans un climat de suspicion permanente. Que la faute qui leur a valu leur placement ait été réellement commise, ou qu’elle ait été supposée par le juge malgré l’absence de preuve, elle se répercute à l’intérieur des murs de l’institution à chaque instant — à tel point que l’on peut se demander si ce qui se mesure ainsi concerne la faute à expier, ou l’écart à la norme de l’institution. Dans ces conditions de surveillance constante, la stratégie la plus efficace, mais la plus coûteuse aussi, réside dans l’intériorisation de cette norme. Il arrive cependant aussi que la faute imputée fasse l’objet d’un renversement qui ouvre alors d’autres perspectives : puisque la fille coupable est toujours déjà coupable d’être une fille, autrement dit d’avoir un sexe soumis à tous les dérèglements imaginables, alors découvrir les rouages de la sexualité est une manière habile de jouer une autre partition que celle prescrite par le devoir d’expier sa faute. Un monde parallèle s’organise ainsi à l’insu de l’institution, et témoigne d’un élan des désirs qui défie l’ambition moralisatrice. C’est l’envers du paradoxe qui apparaît ici : en donnant une place centrale au corps suspect, le dispositif disciplinaire lui donne une existence qu’il n’aurait pas eue autrement.

Ces écoles de préservation furent ainsi les lieux improbables du déploiement des potentialités du sexe féminin, ouvrant sur un horizon émancipatoire : « à notre sortie, écrit Riri, on sera toutes deux bien heureuses, surtout avec toi que nous avons souffert ensemble et je serai avec toi sans rien qui nous sépare comme dans cette maudite maison. » Les conditions de leur sortie laisseront pourtant les filles « préservées » dans une situation très proche de celle qui leur a valu leur enfermement : munies, au mieux, d’un pécule insuffisant pour subvenir à leurs besoins plus de quelques semaines, elles se voient en revanche durablement marquées par le stigmate social que leur vaut leur passage par ces institutions — difficile de trouver aussi bien un travail qu’un mari « honorables » quand on sort de Cadillac, de Doullens ou de Clermont. Le retour au vagabondage, sous une forme ou une autre, est donc probable ; coupables, ces filles le resteront donc. Assignées à ce sexe, objet d’un continuel soupçon, dont aucun « relèvement » ne saurait les décharger, elles se sont ainsi trouvées contraintes d’en faire l’occasion de l’exploration la plus personnelle.

Photo extraite de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

Photo extraite de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

Photo extraite de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

Photo extraite de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

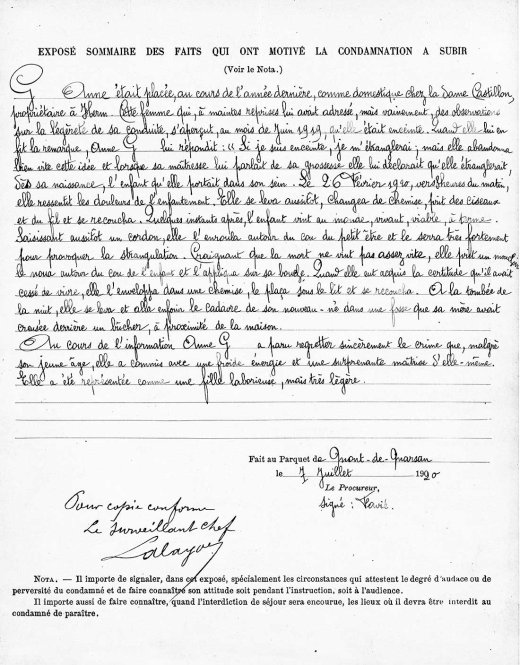

Document extrait de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

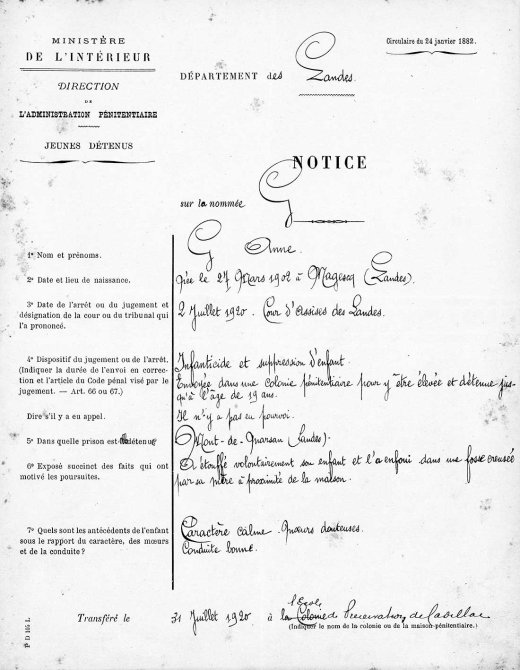

Document extrait de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

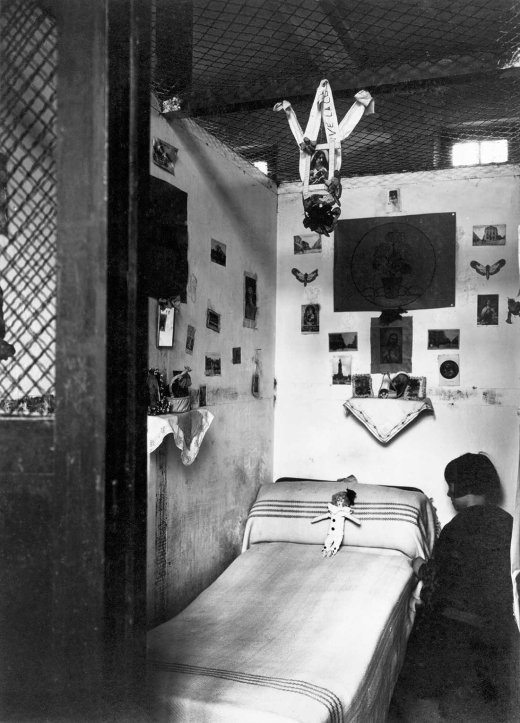

Photo extraite de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

Photo extraite de « Vagabondes : les écoles de préservation pour les jeunes filles de Cadillac, Doullens et Clermont ».

Photographies du studio Henri Manuel (1929-1931) et documents des archives départementales de Gironde, Somme et Oise (1909-1934), texte de Sophie Mendelsohn, Paris, L’Arachnéen, 2015.

Post-scriptum

Sophie Mendelsohn exerce la psychanalyse à Paris. Elle travaille notamment sur la manière dont les questions de genre et de sexe mettent en cause et renouvellent en même temps l’horizon de cette discipline.