pour un changement de culture politique du paradigme du gouvernement au paradigme de l’habiter

Là où le paradigme du gouvernement cherche à faire le vide en mettant le monde sensible entre parenthèses, le paradigme de l’habiter appelle à un nouveau régime de perception à l’écoute des puissances qui traversent et animent les situations.

Pour les camarades de l’École du Dehors

Ceci est un essai de théorie-fiction. Il ne prétend dire la vérité ou démontrer quoi que ce soit. Il se situe plutôt sur le terrain de ces fictions qui, comme nous l’enseignent les enfants, commencent par ces quelques mots magiques : « Et si… », « Disons que… ». Plutôt que de décrire la réalité ou de chercher à convaincre, ce texte affirme une perspective qui, dans le meilleur des cas, séduira par sa capacité à envisager le possible et le visible de manière plus intense, utile ou joyeuse.

Disons qu’il existe deux paradigmes : le « paradigme du gouvernement », qui voudrait conduire le réel selon une Idée ou un Modèle ; et le « paradigme de l’habiter », pour lequel il s’agit de prendre soin et de faire croître les puissances qui nous constituent et qui sont déjà là. Ces deux paradigmes configurent des sensibilités, des façons de voir et des manières d’agir : pas tant des « lieux » (institutions, mouvements, etc.) que des pratiques. Dans le réel, ils s’entremêlent, se contaminent et entrent en conflit. Mais dans cette théorie-fiction, ils se montrent clairement distincts.

Cette théorie-fiction a été présentée une première fois à l’été 2015 à l’Université populaire de Campo de Cebada (université-fiction !) sous forme de conférence limitée à 20 minutes. Ce contexte d’origine expliquera sans doute le caractère quelque peu schématique et abstrait du présent texte. Au lecteur de compléter cette esquisse à sa guise, suivant ses expériences et les penchants de son imagination.

le paradigme du gouvernement

1. Ce qui se voit n’est pas ce qui arrive. Si l’on met un bâton dans l’eau, que voyons-nous ? Le bâton semble plier. Mais nous savons qu’il n’en est pas ainsi. Les sens nous trompent, ils ne sont pas des moyens fiables d’accès à la connaissance. Pour connaître, nous dit donc Platon, il faut « s’arracher les yeux ». C’est-à-dire : mettre entre parenthèses le monde sensible.

Ce « mettre entre parenthèses » signale la lutte éternelle de la connaissance contre l’opinion (l’idéologie, le mythe, etc.). Le concept, en tant que définition et détermination de la chose, ne peut ni se voir, ni se sentir, ni se toucher : il ne peut qu’être pensé. « Le concept de chien n’aboie pas » dit Spinoza. Penser, c’est voir avec l’œil de la pensée pure.

Ainsi donc, on pense en faisant le vide, en construisant un « contexte zéro » dans lequel les choses peuvent se dire elles-mêmes : un langage comme les mathématiques, un instrument tel un thermomètre ou un microscope, etc. Si le contexte zéro n’équivaut pas à zéro, c’est-à-dire, si dans le vide il reste quelque chose de la société ou de l’histoire, alors nous entendrons non pas ce que les choses disent d’elles-mêmes, mais les préjugés sociaux que l’époque (le sens commun) colporte à leur propos. Dans ce cas, le contexte — notre idéologie, notre identité, notre position sociale — pensera pour nous. Et il en résultera non pas une définition ou un concept, mais seulement un écho du monde.

Ose penser (sapere aude) signifie : cesse d’être un simple écho passif du monde, une antenne-relais qui répète les préjugés de l’époque. La vérité est la vérité, qu’elle soit exprimée par Agamemnon ou son porcher. La raison théorique est ce « discours de personne » à travers lequel personne ne parle en particulier, et où la chose se dit d’elle-même. La démonstration mathématique vaut indépendamment de qui l’énonce. Elle se dit seule, de manière désintéressée. Elle est indépendante du temps, des lieux et des circonstances : vraie ou fausse pour l’éternité.

Finalement, connaître ce n’est pas engendrer ou créer de la réalité. La connaissance n’ajoute aucun élément au patchwork infini des cultures et des coutumes qui composent le monde.

Crise de représentation, crise économique, crise écologique… Il ne suffit plus de changer de politiciens : il faut changer de logique politique.

2. Je lis que Diogène (le cynique) fut capturé durant un voyage en mer près de l’île de Crête, puis mis en vente sur un marché d’esclaves. « Et toi, à quoi sers-tu ? » lui demanda son adjudicateur. « À gouverner » lui répondit-il avec défi. En quoi le philosophe — ou mieux, la philosophie — sert-il à gouverner ?

La philosophie, c’est « apprendre à mourir » dit Platon dans le Phédon (un dialogue sur l’âme) : mort du corps pour que l’esprit puisse penser. Silence mortel de l’opinion et des sens pour nous rendre capables d’abstraction — et donc, de pensée.

Il n’y a pas de différence essentielle entre connaître et gouverner. La raison théorique connaît. La raison pratique agit ou gouverne. Décider librement c’est décider indépendamment de ce que tout un chacun pense ou désire. Agir librement, c’est « agir par devoir » explique Kant ; c’est « agir nécessairement ». Faire ce qui doit être, faire le juste. Être libre, c’est vouloir que nos actes fassent loi : actes de personne, par là même nécessaires.

La liberté est cette indépendance vis-à-vis du contexte. Ce qui doit être fait dans chaque situation ne dépend pas de la situation en elle-même. Ce n’est qu’en s’en distanciant — en s’en abstrayant — que nous pourrons faire ce qui doit être fait. Autrement, il n’y a pas d’action libre, mais plutôt répétition d’une habitude intériorisée, obéissance à quelque obscur mandat (issu de notre famille, de notre classe sociale, de notre identité sexuelle). Échos du monde.

On gouverne donc depuis un lieu vide, qui a pris divers noms dans l’histoire de la philosophie : « ciel des idées », « là de l’être », « brèche », « néant ». Il ne s’agit pas exactement d’un lieu physique, bien qu’on ait cherché à l’instituer comme tel (le centre de l’assemblée grecque ou meson, le parlement de la modernité). C’est le milieu des lois, le lieu d’existence de l’universel et du nécessaire.

Gouverner — exactement comme il en va de la connaissance et pour les mêmes raisons — n’engendre ni ne crée de la réalité. Ça n’ajoute aucune pièce au patchwork infini de possibilités humaines : ça fait plutôt correspondre ce qui est aux exigences du devoir-être.

En résumé, gouverner c’est : 1. S’arracher les yeux pour apprendre à mourir (parce que le sensible induit en erreur) ; 2. Déduire et projeter ce qui doit être fait (le juste) ; 3. Et finalement, l’appliquer à la réalité, en conformant l’être au devoir-être. Redresser la réalité, la mettre droite (en État de droit, en État de loi).

3. Le paradigme du gouvernement a modelé de fond en comble l’imaginaire occidental : pour le meilleur (la déclaration des droits de l’Homme, par exemple) et pour le pire (cette volonté de nous transformer en « maîtres et possesseurs de la nature » énoncée par Descartes et qui aujourd’hui mène le monde à l’épuisement).

La transformation révolutionnaire, la construction d’une nouvelle société, elle aussi s’est pensée (et mise en pratique) depuis ce paradigme. Et c’est plus précisément sur cet aspect que j’aimerais maintenant me pencher.

Pour le paradigme du gouvernement, l’action révolutionnaire consiste à :

- 1. Abstraire et modéliser. Déduire théoriquement ou sur un mode spéculatif ce qui doit être fait (le Plan, le Programme, l’Hypothèse), « s’arracher les yeux » ou mettre entre parenthèses ce qu’il y a (le monde tel qu’il est, les pratiques déjà existantes) parce qu’il induit en erreur (il ne se montre jamais à la hauteur du devoir-être, il lui manque toujours quelque chose).

- 2. Appliquer et imposer. Mener à terme, penser stratégiquement et disposer des moyens selon des fins, aligner ce qui est sur ce qui devrait-être, luttant sans relâche contre les mille et un obstacles qui se dressent immanquablement sur ce chemin : la réalité et sa tendance têtue à dévier de la ligne correcte, les rivaux qui ont une autre idée de ce qui devrait-être, qui s’obstinent à voir avec leurs propres yeux, etc.

4. Le Parti de masse s’est révélé être le dispositif par excellence du paradigme du gouvernement au XXe siècle : le lieu vide, le contexte zéro, l’œil de l’esprit pur d’où gouverner la réalité. À sa tête, les théoriciens et les intellectuels capables de s’arracher les yeux et de se séparer d’eux-mêmes pour penser, les stratèges et les planificateurs qui « voient plus loin et plus grand » ; en dessous, les masses chargées d’appliquer et d’imposer, les cadres et les militants responsables de mettre les idées en œuvre et la réalité au pas.

C’est seulement unis au sein du Parti que nous sommes libres : capables de penser, de faire et de décider par nécessité, indépendamment du temps, des lieux et des circonstances. C’est seulement unis au sein du Parti que nous devenons capables d’un véritable désintérêt et que nous agissons comme purs instruments de ce qui devrait-être, du juste. L’idée-force du Parti, à la fois terrible et magnifique, a marqué au fer rouge le XXe siècle.

De nos jours, les partis ne revêtent certainement plus l’importance politique, culturelle et existentielle qu’ils ont eue autrefois. Ils se sont transformés en machines purement électoralistes et subordonnées aux exigences de la société du Spectacle. Mais leur ombre porte loin : l’action politique est encore généralement conçue comme un type d’intervention qui vient de l’extérieur ; la stratégie, comme un ajustement subtil entre la fin et les moyens ; l’activisme, comme cette force volontaire qui rabat ce qui est vers ce qui devrait-être ; la temporalité politique, comme un temps toujours différé et un report perpétuel, jamais une plénitude présente, etc. Et on peut avoir un parti incrusté dans la tête et dans le cœur sans qu’on ne milite en aucun d’eux.

S’échapper du paradigme du gouvernement, c’est ouvrir une bifurcation urgente et désirable. Pas simplement pour des raisons « d’efficacité » (il faudrait réfléchir plus à fond en quoi consiste l’efficacité d’un tel paradigme). La nécessité vient d’ailleurs. Agir dans le cadre du paradigme du gouvernement consiste à mettre entre parenthèses les mondes sensibles. Or, c’est justement là que gisent les puissances capables de modifier l’état actuel des choses. Le paradigme du gouvernement est une sorte de regard qui brûle et désertifie les situations où germent les possibles en mesure de changer le monde. Quand on part du vide, c’est le vide que l’on sème dans le monde ; quand on part d’un manque et d’une carence, ce sont manques et carences que l’on répand de toutes parts. On devient ainsi insensible à ce que l’on devrait apprendre à éprouver, et c’est comme objet de contrôle que se présente ce que l’on devrait plutôt apprendre à habiter.

le paradigme de l’habiter

5. Nous appellerons « paradigme de l’habiter » cette autre sensibilité, cet autre regard sur la réalité, cette autre manière de faire qui :

- au lieu de faire le vide (ou de s’arracher les yeux), consistent d’abord à percevoir et à « croire au monde » comme le demandait Deleuze ;

- au lieu de projeter ce qui doit-être, détectent et entrent en contact avec les points de puissance (énergies, forces, intensités) qui sont déjà là ;

- au lieu d’appliquer des lois et de forcer-plier la réalité, prennent soin, accompagnent et favorisent les différents points de puissance.

6. Croire au monde. Nous découvrons un monde peuplé de lignes de force. Ni vide, ni « plein » (saturé, ordonné, complet). Nous nous découvrons nous-mêmes comme affectés par certaines d’entre elles. Et nous nous laissons affecter par de nouvelles, qui nous enseignent une disponibilité, une ouverture…

Nous partons de ce qu’il y a, plutôt que de ce qu’il devrait y avoir. Ce qu’il y a peut être une inquiétude, une question, une intensité, une douleur ou une souffrance (n’associons pas trop vite la puissance avec la « joie » ou le « bon »). En tous les cas, il s’agit d’une force qui donne lieu, nous met en mouvement et qui nous fait faire.

Partir de ce qu’il y a est, en un certain sens, une décision non-libre. C’est partir de quelque chose qui a non pas été choisi ou conquis, mais de quelque chose qui nous arrive (en premier lieu par le corps, comme vibration ou affect). Quelque chose d’involontaire peut-être, voire de « souffert » ou de « passif ». Une pression.

La liberté dans le paradigme de l’habiter n’est pas celle qui se caractérise par son indépendance vis-à-vis du contexte, comme cette liberté que nous célébrons chez le juge neutre, le journaliste impartial ou l’homme auto-suffisant. Elle ne réside pas dans le geste héroïque ou audacieux grâce auquel nous retournons la situation et lui imprimons notre volonté, mais plutôt dans un certain savoir-faire avec ce qui nous fait (certains proposent de penser cette imbrication profonde de dépendance et de puissance comme le principe d’une politique au féminin, là où la relation étroite entre indépendance et pouvoir serait la marque d’une politique virile et masculine).

Ni arrachage d’yeux ni apprentissage de la mort, mais revenir à un « croire au monde » comme à ce que nous gardons précisément en vue (ou sur le bout des doigts…). Faire de ce qui arrive et nous arrive un principe de vie et d’action.

7. Détecter les puissances. Dans ce que l’on vit, on trouve des intuitions qui peuvent se développer, des petits détails qui permettent de tout voir différemment, des rencontres heureuses dont il est possible de prolonger les effets. Ce sont comme des vagues qui nous transportent, des systèmes de terrier, de l’énergie commutable. Je veux dire : dans chaque situation se trouve un principe de mobilité (ou plusieurs). C’est faux de dire que partir des situations — et dépendre d’elles — fait de nous des échos passifs du monde. Dans la matérialité de chaque situation, il y a un potentiel capable de nous porter plus loin. Nous pouvons le détecter et nous mettre à son écoute, entrer en contact avec lui et le laisser nous emporter.

Comment ? Deux indications. D’un côté, il faut se donner du temps. Se donner le temps de voir, de sentir, de penser ou de nous imprégner de la puissance inconnue d’une situation. Se libérer de l’impatience, de l’insatisfaction constante qui est l’affect qui domine notre relation aux choses dans le paradigme du gouvernement. Se donner le temps d’appréhender les possibles qui naissent et s’entrouvent.

D’autre part, il s’agit d’inventer des dispositifs d’intensification pour mieux voir-sentir ce qui est là. « Filmer pour voir » est le titre suggestif d’un livre du réalisateur Jean-Louis Comolli sur le cinéma. La sensibilité n’est pas un donné naturel, et il n’est pas ici question d’une opposition entre nature et artifice. Nous avons besoin de toutes sortes d’artifices et de disciplines qui recréent notre regard, raffinent notre sensibilité, affile notre attention à l’existant. La transformation sociale est indissociablement politique et culturelle.

8. Accompagner les situations. La puissance ne grandit pas seule, il faut l’élaborer et l’accroître. Élaborer signifie donner chemin et continuité (avec des images, des gestes, des mots, des consignes d’action) aux intensités singulières qui nous traversent. Accroître signifie accompagner la puissance et l’augmenter, la porter à sa limite, la partager ou la généraliser, la convertir ou la transformer. Parce que ce qui ne cherche qu’à se conserver s’éteint et meurt.

On gouverne depuis le ciel, homogène et vide. On habite sur la terre, peuplée et multiple. Et dans ce paradigme de l’habiter, on ne trouve rien de plus que l’infini des situations concrètes.

Là aussi il est question de dispositifs concrets. Nous savons qu’il y a des dispositifs qui conduisent mal l’énergie : ils la bloquent et la canalisent de manière rigide en supposant un auteur, une origine, un propriétaire, un patron, des conduits ou chemins obligatoires, etc. Ce sont les institutions du paradigme du gouvernement, toutes employées qu’elles sont à « redresser » la réalité. En revanche, les dispositifs qui se montrent bons conducteurs de l’énergie sont ceux qui laissent passer : régions de transit plutôt qu’accumulateurs. Ils la relancent, en prolongent les effets et induisent de nouvelles métamorphoses : transformateurs et non stabilisateurs.

9. Le paradigme de l’habiter part de la pluralité et de l’autonomie des situations (précisément « le temps, les lieux et les circonstances » que survole le paradigme du gouvernement).

Dans et depuis le paradigme du gouvernement, les situations concrètes n’ont pas de sens ou de valeur en elles-mêmes, mais seulement en référence à un Plan stratégique qui leur donne unité, sens et direction. La diversité infinie des situations apparaît comme un obstacle : « fragmentation », « dispersion ». Leur puissance intrinsèque (ce que chacune d’elle peut générer, créer, donner lieu à) est méprisée et négligée : leur raison d’être tient hors d’elles-mêmes (elles sont parties d’un tout, moyens pour des fins). C’est ce qu’on appelle une « logique transitive », pour laquelle A n’a d’autre sens et valeur que de nous porter à B. Sens toujours différé, extérieur, in absentia.

On gouverne depuis le ciel, homogène et vide. On habite sur la terre, peuplée et multiple. Et dans ce paradigme de l’habiter, on ne trouve rien de plus que l’infini des situations concrètes. Chacune d’elles portent son propre centre de gravité. Elles ne servent et ne s’en remettent à rien d’autre, et elles ne figurent pas comme personnage dans une pièce qu’un Autre aurait écrite. Elles créent du sens, elles ne le reçoivent pas. Et il ne leur manque rien, sinon peut-être de l’attention, du temps, du soin et du désir.

10. En assumant la multiplicité et l’autonomie des situations comme puissances et non comme obstacles, sommes-nous condamnés à la « fragmentation » et à la « dispersion » ?

Telle est l’alternative à laquelle nous accule le paradigme du gouvernement : c’est moi ou le chaos. C’est le Parti — le cerveau d’un corps — ou la babélisation et l’entropie. Dans et depuis le paradigme de l’habiter, nous pouvons ré-imaginer le problème de « l’organisation » (et tous les autres à sa suite : la stratégie, la temporalité, la discipline, le compromis, etc.) depuis un autre site, hors de cette alternative : c’est-à-dire, comme tissu artisanal de puissances situées.

Il faut affirmer d’abord la chose suivante : dans la peau de l’habiter (dans l’ensemble infini des situations), il existe déjà des milliers d’articulation. Quand on superpose à la réalité les idées d’organisation issues du paradigme du gouvernement (« l’accumulation de forces », le « front de masse »), ces articulations se voient invisibilisées, niées, négligées.

Une fois encore : ce qui se voit n’est pas ce qui arrive, ce qui arrive est ce qui devrait arriver.

Sous la tente ou dans le bunker (les « lieux vides » de la stratégie et de la guerre), les généraux hallucinent sur une carte les mouvements de leurs troupes. Mais il n’y a ni troupe, ni carte, ni généraux, ni bunker. Tout ce qu’on trouve, c’est un enchevêtrement de relations sans centre, un ensemble jamais fixe de milliers d’articulations de pièces singulières.

Mille articulations singulières qui se tissent artisanalement (une à une) et de l’intérieur, c’est-à-dire, en fonction de courants de sympathie.

Mille articulations qui ne renvoient pas à un centre ordonnateur ou à un récit unificateur, mais à des fictions communes qui fonctionnent comme des loupes et des amplificateurs de ce qu’il y a.

Mille articulations parmi lesquelles il est impossible de distinguer le pôle actif du pôle passif (intellectuels/masses, noyau irradiant/peuple). Les agitateurs de la peau font partie de la peau même, polarisations provisoires de sa force, leaderships situés, concrets et internes.

Si le Parti est un dispositif de filtrage et d’exclusion (quels bouts sectionnés de la réalité sont « véridiques » c’est-à-dire, « servent au Plan »), depuis le paradigme de l’habiter il s’agit avant tout d’engendrer et de créer de la réalité, d’ajouter toujours plus d’éléments au patchwork infini de possibilités que constitue le monde commun, multiplier les relations et les connexions.

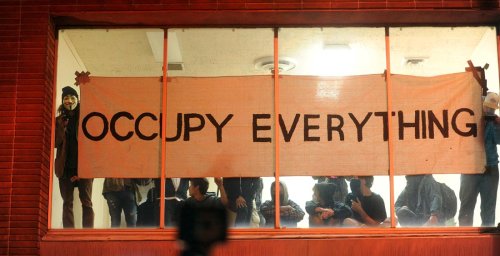

Ou plus concrètement : étendre et rendre plus dense, plus riche et plus complexe la toile d’araignée de l’auto-organisation. Habiter pleinement. Tout peupler.

Post-scriptum

« Comme tous mes textes, celui-ci est un patchwork amoureusement tissé d’intuitions, de citations et d’auteurs. Pour tout ce qui a à voir avec le paradigme du gouvernement, ma référence incontournable est l’œuvre entière (et les cours que j’ai tant appréciés) de Carlos Fernández Liria. Voir en particulier ¿Para qué sirven los filósofos ? (La Catarata, 2012). Sur le paradigme de l’habiter, les cinq sources les plus importantes et qui s’entrecroisent dans ce texte sont François Jullien, Traité de l’efficacité (Grasset, 1997) ; Diego Sztulwark et Miguel Benasayag, Du contre-pouvoir (La Découverte, 2003) ; le Comité invisible, À nos amis (La Fabrique, 2014) ; Cornelius Castoriadis, « Marxisme et théorie révolutionnaire », in L’Institution imaginaire de la société (Le Seuil, 1975) ; Jean-François Lyotard, Économie libidinale, (Éditions de Minuit, 1974) ; et bien sûr les conversations avec les amis Raquel, Susana, Pepe, Jacobo, Manuel, Juan, Marta, Diego… »

Amador Fernández-Savater est chercheur indépendant. Coéditeur des Éditions Acuarela, collaborateur de divers journaux, il participe au mouvement des indignés espagnols. La version originale de ce texte a été publiée en ligne le 11 mars 2016 dans El Diario.

Traduction de l’espagnol & édition par Érik Bordeleau.