Révoltes logiques, révoltes sensibles

par Camille Louis

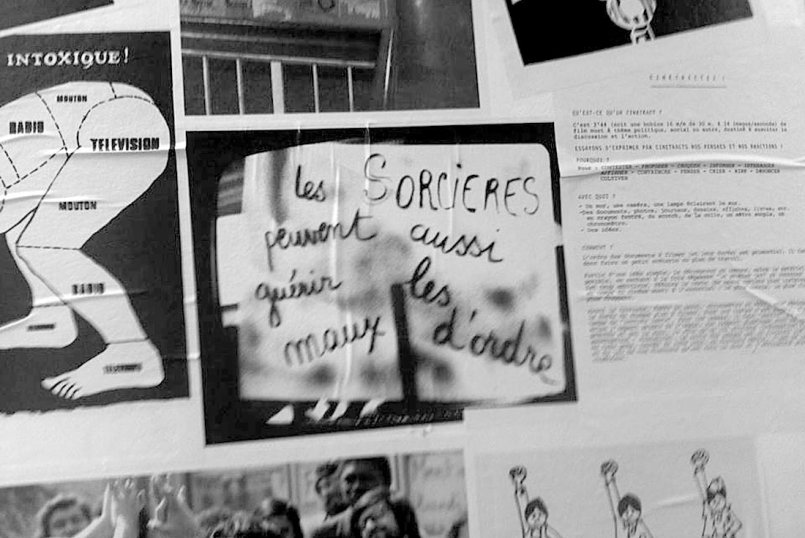

photo Laurie Belanca - Collage sur les murs de l’université Paris 8, 21 mars 2016 - semaine des arts - début

Le 30 juin 2016, Camille Louis soutient sa thèse de philosophie (« La recomposition de la politique dans la décomposition des politiques. Conflictualité des dramaturgies politiques ») devant un jury composé de son directeur, Bertrand Ogilvie, et d’Étienne Balibar, Amalia Boyer, Shannon Jackson, Jacques Rancière et Étienne Tassin. Cette recherche doctorale singulière se place à la frontière de la philosophie et de la dramaturgie et défendant l’idée d’une nécessaire alliance entre « révoltes logiques » et « révolutions sensibles » pour percevoir autrement les recompositions politiques d’un présent dit de « crise » : ceci impliquait un texte de soutenance composé davantage comme dramaturgie, comme ce qui peut « donner à voir » ce qui est et ce qui peut venir, plutôt que comme synthèse de ce qui a été trouvé. Il s’agit d’un texte « situé » dans son extrême présent : celui qui s’est ouvert, en France, avec le mouvement « Nuit Debout » qui occupe encore des places, des salles, des mémoires et des horizons où se croisent, sans se recouvrir, des expériences de Grèce, de Turquie et de la possible « Europe » qui se dessine, en commun et dans la dés-Union.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour.

Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez consacré à me lire et celui que vous m’offrez à présent en venant discuter de ma recherche. Ma thèse s’intitule :

« La recomposition de la politique dans la décomposition des politiques. Conflictualité des dramaturgies politiques ».

Elle a commencé il y a un peu moins de cinq ans, entre Paris et Istanbul, entre recherche philosophique et travail dramaturgique et elle nous conduit ici, maintenant.

Nous sommes le 30 juin 2016, il est 14 heures passé et nous nous trouvons dans un espace dont le nom rappelle une histoire, philosophique comme politique, qui singularise l’Université Paris VIII. Pour rejoindre cette nommée Deleuze, peut-être êtes vous passés par le département de philosophie dont les murs racontent eux aussi une certaine histoire, au croisement des événements académiques et des moments politiques. L’un de ces moments, tout récents, se traduit dans un terme qui remet en circulation Université et Cité : le terme d’occupation.

Une salle du département est ou fut occupée par les étudiants durant plusieurs mois, une place de la capitale parisienne est occupée depuis mars 2016 par le mouvement Nuit Debout. La protestation contre la loi travail (loi el Khomri) ne se résout pas en une réaction collective réunie en un seul front, mais elle se prolonge, des universités aux centres des villes, en une série de gestes et de nouvelles actions.

Pour rejoindre Saint Denis, peut-être avez vous pris un métro, en centre ville, sur cette place de la République, et vous n’y aurez sans doute, au petit matin, rien vu de ce qui continue d’habiter les nuits. Tout comme, face à la salle que je vous évoque, le même constat a du s’imposer : il n’y a rien. Il n’y a plus rien et la vacance qui règne ici n’est sans doute pas que le fait des congés estivaux qui approchent. Elle témoigne plutôt du même manque que celui qui, déjà, se diagnostique en regard de la place où les nuits semblent peu à peu se coucher : « Nous ne sommes déjà plus debout. Nous nous sommes défaits. Nous sommes en défaite. »

Nous sommes le 30 juin 1968. Un peu plus d’un mois auparavant, démarraient les événements qui ont composé l’énergie d’un printemps et la dynamique d’un mouvement qui met aussi en circulation les lieux du savoir et de l’action, permettant à l’étudiant, l’ouvrier, la travailleuse immigrée de se rencontrer autrement que depuis des fonctions identifiées. Quelque chose débute en Mai, quelque chose s’achève en juin. Le 30 juin 1968, ont lieu les élections et ce sont les Gaullistes contre lesquels semblait s’élever le mouvement, qui l’emportent.

L’intervalle d’un printemps est achevé, on entre dans la vacance de l’été, lourde de son vide suffoquant. Plus de souffle, c’est fini. « Nous avons été défaits. Nous sommes en défaite. »

Certains croiront, quelques années plus tard, au « retour » du printemps : mai 81, une autre élection, un président socialiste, l’espoir d’un prolongement du mouvement en forme de gouvernement. Reviendra surtout le même déclin des saisons le long duquel se reprend, dans les années 80 en France, ou en l’année 2015 en Grèce, et probablement l’année 2017 en France, la dénonciation des manqués et des trahisons.

L’histoire se répète et devrait encore répéter la même fin.

Un mouvement s’achève, un pouvoir s’élève, un moment politique s’efface, passe en arrière plan d’une scène qui n’en représente plus que les claires visibilités et les paroles fermement portées. Mais quand un mouvement se singularise précisément dans des paroles autres, des paroles qui se supportent les unes les autres pour composer une langue commune, plutôt qu’elles ne seraient portées par un seul pour formuler une demande, une revendication ou une logique unique ; quand un mouvement est apparu sous d’autres régimes de visibilité et d’autres reliefs que ceux qui ne s’exposent jamais ailleurs qu’au centre d’une Scène bien cernée et dont les lumières ont été savamment agencées pour faire voir, d’abord, l’acteur principal : alors que peut-on encore percevoir de ce mouvement sans acteur unique, sans voix unifiée au sein d’un régime qui n’entend et ne voit que cela : forme identifiée, langue homogénéisée, figure rangée ? Là, en effet, il ne reste « rien ».

Mais là, surtout, a démarré ou s’est continuée, dans ma recherche, une question concernant l’emplacement et la qualité de ce « rien ». Plus que sur la scène politique, ne se tient-il pas dans le registre d’un drame posé en des termes et des formes dans lesquels n’entrent pas les acteurs nouveaux, dont les gestes et les pratiques dessinent d’autres terrains d’agir, d’autres drama (action en grec ancien) qui nécessitent, pour être vus, d’autres esthétiques, d’autres dramaturgies, d’autres plateaux et d’autres logiques ?

Après juin 68, et avant mai 81, certains ont tenté, dans ces mêmes lieux de l’université tournés vers la cité, de garder mémoire de ce qui était doublement défait : un Mai 68 qui n’avait pas renversé un système politique dénoncé et que ce même système prétendait, quelques années plus tard, représenter. Le collectif des Révoltes logiques [1] passait, lui, de l’autre côté des représentations et faisaient confiance à un autre prolongement des événements : celui qui demeure fidèle à ce qui s’est précisément renversé à ce moment-là et qui concerne moins un pouvoir qu’un régime de possible et de puissance. Une puissance d’agir partagée et une possibilité d’être agité par des autres qui deviennent des égaux. De ces renversements sensibles, logiques et politiques, la trace ne s’inscrit pas dans les urnes mais dans des mémoires qui, pour reprendre les termes des « Révoltes logiques », se logent dans les épidermes. Mémoires inscrites sur des surfaces sensibles qui touchent autrement à la politique, qui touchent autrement au conflit politique, ou qui sont touchées par la conflictualité politique autrement que dans la lutte entre Moi et l’Autre mais bien dans une altération de moi qui devient autre en agissant à égalité avec un semblable dissemblable.

Hier comme aujourd’hui, ces séries de déplacements, qui reconfigurent les lieux et les formes de la politique, ne se traduisent pas dans l’énoncé affirmant, contre la litanie du « il n’y a rien », que notre présent est « plein ». Plein d’alternatives, plein de nouveautés, plein de révolutions... Elles suivent, ces séries, d’autres dynamiques que la loi de « l’Un contre l’Un » et elles nécessitent le passage vers un autre régime du voir et du dire, un régime esthétique au sens où il est capable d’accueillir l’intelligence des altérations, là où le représentatif ne garde que ce qui s’est rassemblé, réunifié, devenu UN. Mais ce régime esthétique, s’il place l’expérience en son coeur, ne va pas de soi. Il n’est pas simplement de l’ordre du vécu et de l’immédiateté mouvementiste contre la rigidité du Parti ou de l’État. Il n’est pas non plus réductible à ce que produiraient uniformément ces garants du sensible que sont les artistes, contre la froideur insensible d’une politique convertie en police d’État. L’une des taches que je me suis donnée dans cette thèse a consisté à renverser l’évidence selon laquelle, contre une « esthétique de la politique » qui agence le corps social en des unités et des identités, ou contre l’an-esthétique d’une police qui interdit et réprime les possibilités d’expérience, on trouverait, de tout temps, « une politique de l’esthétique » sous la forme d’un art de fait politique, capable de briser les lois de la représentation par lesquelles se maintient le pouvoir. Tout comme il y a des auteurs, il y a des autorités et des pratiques artistiques qui vont dans leur sens. Plus qu’une corruption du sensible signant une nouvelle fin de l’art et de ses possibles, ce qui s’expose là, concerne plutôt la permanence d’un sensible divisé, conflictuel où il y a aussi une lutte à mener.

Le régime esthétique au sein duquel j’ai tenté de placer cette étude s’élabore le long de ces conflictualités. Il requiert un travail lent, qui arpente des terrains paradoxaux au sein desquels « éprouver » relève d’un combat, d’une lutte pour la perception de ce qui, dans les vides diagnostiqués, persistent plutôt comme une brèche, une faille dans l’imagerie du « Nous », de ce que nous faisons et ce que nous pouvons et depuis laquelle il est possible de prêter attention au « nous » qui se déploie sur d’autres plans d’action.

Aujourd’hui comme hier, vouloir garder mémoire des événements et tenter de percevoir ce qui continue dans l’après ne peut consister en un simple relevé de ce qui s’est passé sur telle ou telle place occupée dans la séquence 2011-2016. Il ne s’est pas agi, pour moi, d’entreprendre une enquête sociologique s’appuyant sur des chiffres pour démentir, d’un point de vue quantitatif, les affirmations du représentatif. Mais j’ai plutôt tenté une enquête politique qui, pour se mener, devient recherche esthétique. Une recherche performative qui questionne les modalités du voir et du dire au même moment où elle tente d’aménager d’autres scènes et conditions de vision et d’énonciation. Scènes et conditions alternatives, qui altèrent le régime premier en entretenant avec lui un rapport de frictions et de dissensions, plutôt que contre-scène qui suivrait les lois de son opposé pour le contrer et s’ériger en modèle nouveau.

Pour ce faire, j’ai privilégié sur l’énoncé des propositions concernant « ce qu’il faut faire ou ce qu’il aurait fallu faire » pour passer de la défaite à la victoire, l’attention donnée à ce qui se dit autrement au sein de la première. Entendre dans « défaite », moins l’échec, que ce qui brise l’état de fait et ouvre un terrain au sein duquel on fait autrement ; entendre dans l’arrêt, dans la fin et dans le stop, l’énergie d’un post, d’un après, d’une durée.

Plutôt que de chercher à « combler » ce que l’ancien ministre des finances grec et nouveau leader du parti européen DIEM25, Yannis Varoufakis, nomme « le déficit démocratique de l’Union européenne », je me suis intéressée à la forme de démocratie qui résulte de la recomposition d’un peuple que l’on peut dire « déficiant » au sens où il manque à l’identité du peuple Uni, où il assume ses ses divisions et, par là, convertit le moins ou le négatif en un processus différenciant qui distribue d’autres suppléments. Les sujets y sont « plus » qu’une individualité et le long de ces désidentifications-subjectivations, le démos qui apparaît est plus que la reproduction du peuple national et clairement figurable. Apparait, au croisement de diverses places occupées, ressaisies depuis les gestes et les acteurs nouveaux qui les habitent, un peuple postnational au sens d’un peuple qui donne postérité et durée à ce qui se construit au-delà de la nation, au-delà de son schème, de ses logiques et de son imaginaire, alors qu’il continue d’hanter ce qui se prétendait son dépassement : l’Union Européenne. C’est une autre Europe des peuples transnationaux qui commence sur les places et ouvre l’horizon d’une durée déplacée.

Faire avec l’après est devenu tout autant une méthode dramaturgique, qui s’éprouve quotidiennement au sein du collectif artistique au nom parlant, kom.post (cum post signifierait, en grec, avec l’après) qu’un défi théorique et politique qui se trouve, aujourd’hui, moins achevé que déplacé. Si ce défi consistait à pouvoir penser la politique à l’intersection de ce qui s’en dé-fait pour se recomposer autrement, ou pour recomposer d’autres formes d’en commun qui ne tiennent que sur fond de leur précarité, alors l’aboutissement de ce défi ne peut évidemment consister en la figuration de ce que serait le « véritable peuple européen » ou le « véritable peuple du Non » en Grèce ou de la résistance en Turquie. La tentative, qui fut la mienne, d’insister et de pratiquer ce voir plus, ce voir oblique qui ne se satisfait ni de la pure horizontalité, ni de la sagesse de la verticalité, ce voir double qui associe supplément à division et fragilisation, s’il m’a permis de percevoir d’autres scènes et scénographies politiques que celle où ne se joue que la « dramaturgie de la fin et du retour » - pour le dire dans les termes de Jacques Rancière qui furent centraux dans ma recherche - ce voir est surtout, je crois, ce qui m’a conduit à un autre renversement ; une autre conversion qui s’opère non pas seulement en regardant des expériences, mais en éprouvant et expérimentant, du même coup, d’autres possibilités du regarder.

Il ne s’agit plus seulement de pouvoir « voir les places » et la singularité de leur politique, mais je dirais que cela se double, ou devient indissociable, de la capacité de « voir depuis les places ». Comment voit-on et que voit-on, depuis un réseau de subjectivités nouvelles qui se sont assemblées peut-être d’abord pour mener ensemble une expérience d’égalité ? Une expérience qui ne peut s’acquérir sans révoltes logiques et révolutions sensibles et en s’émancipant des lois de l’Art Politique qui identifie, interdit les rassemblements hétérogènes ou les occasions d’action en commun, d’un commun qui n’est plus « comme UN » et qui est « plus qu’un » ? Plus qu’une société, qu’une communauté et même qu’un groupe qui se forme autour d’une cause qu’il considère comme son propre. Comment voit-on et que voit-on quand le « propre » ne renvoie plus qu’à la perte de propriété ou à ce dont la propriété est d’abord une forme de perte ? Quand on assume la formule d’un « Perdre aussi nous appartient » lancée par le poète Rainer Maria Rilke jusqu’à nous et nos défaites répétées, n’entrevoit-on pas, du même coup, les possibilités d’une forme de gain, de supplément trouvé à partir des gestes qui font perdre au « Nous » établi quelque chose de sa souveraineté unifiée, dé-finie pour être limitée, autrement qu’en lui opposant un autre Nous déjà rivé à un seul groupe, une seule classe, une seule revendication ? Un Nous qui double l’écart par une recomposition alternative (plus que contraire) et qui garde la mémoire, en chaque petite victoire, du danger qu’il y a à rabattre le commun recomposé sur la poétique achevée - et qui achève - de l’Un ?

C’est en ce sens que ce prolongement du « voir plus » en voir « depuis » m’amène aujourd’hui, et dans un paysage de fin de l’Union Européenne, à donner une pleine attention à ce qui se compose autrement dans ses confins, aux frontières de l’Europe de l’Un et de « ses Autres ». Mon regard s’oriente vers ce qui s’institue comme durée politique, là où l’urgence d’une politique devenue police fait tout pour rendre impossible la création de ces communautés des plus qu’un, à partir desquelles, je crois, quelque chose de ce qui fut gagné dans ses expériences d’occupation se vérifie. Et se vérifie précisément parce que l’on ne s’en tient pas à telle ou telle place, replacée dans un périmètre défini que l’on clôt, isole ou « nasse », mais que l’on se déplace vers ce qui résulte des perceptions et des actions partagées entre ces différentes places, sans que cela doive prendre la forme d’un programme unique ou de l’établissement d’un seul Plan B qui suit la supposée unicité du plan A adverse.

Ce qui s’est gagné en possibilité d’action collective me semble se prolonger dans le nouage conflictuel de ces termes autrement que selon le modèle imposant le passage d’un possible et d’une puissance d’agir ensemble à un pouvoir à conquérir. Il y a des manières d’inscrire et de faire durer ce possible autrement que dans l’obtention des sièges propres à l’appareil d’Etat. Là encore « pouvoir voir » cette inscription nécessite le renversement d’une logique unique qui pense l’action en suite de la puissance, alors qu’il faudrait ici tenir compte et prendre soin de ce qui se gagne comme puissance à partir d’actions menées par un collectif qui, lui, s’invente au moment où il agit. Un collectif dont la puissance se vérifie dans la capacité à faire de « sa cause » et de « sa lutte » plus que celles d’un seul groupe ; dans sa capacité à nouer supplément et perte, ou gain dans la désappropriation.

Des frontières se ferment et des frontières se regagnent par des acteurs « appartenant » ou non au propre de l’Union et venant assumer non pas une œuvre de charité mais des actions de solidarité avec les migrants que l’Union rejette. Ces actes ne sont pas dus au seul sentiment de compassion mais ils sont des actes politiques. S’ils entrent en conversation avec les places, ce n’est pas seulement du fait que sur celle de la République on donne parole aux associations de Calais ou de Lesbos... Mais c’est parce que se rejoue, à distance des places, un défi de réinvention d’une communauté politique dont la désidentification devient support d’action.

Dans les actes nouveaux de solidarité avec les migrants, s’attesterait, en effet, cette capacité supplémentaire qui ne consiste pas à inclure des « Autres » au sein d’une citoyenneté établie et dont le schème national établit les coordonnées, mais à faire de l’inclusion d’une disjonction le principe d’une réinvention radicale de citoyenneté : celle qui se pense en termes de conflit de mondes contre un autre, de mondes pluriels et articulés dans une cosmopolitique qui s’acquiert, non pas dans les accords entre Nations ,mais dans les permanents passages du modèle d’identification-intégration à des dynamiques de subjectivation-recomposition collective. Recomposition d’un collectif où chaque singularité qui s’y engage gagne quelque chose et où il ne s’agit plus seulement « d’aider » l’Autre mais d’entrer avec lui au travail des espaces et des temps d’un vivre et d’un faire ensemble qui, en s’inscrivant, donne jour à un nouvel ensemble. Dès lors qu’une disjonction ou qu’une altérité est incluse, les cartes du Nous sont rebattues pour l’ensemble et pour chacun. Là encore, cela n’équivaut pas au mouvement pur mais plutôt à la répétition des expériences égalitaires qui se prolongent dans des formes qui les font durer et que l’on peut alors nommer « des institutions » alternatives [2].

Si celles qui se sont construites en Grèce sous le nom précisément de solidarité (solidarity for all) m’ont particulièrement intéressée, c’est dans la même affirmation d’institution que je regarde aujourd’hui les inventions qui éclosent dans ces zones-frontières transformées en camps mais aussi dans des expériences des frontières ramenées au centre des villes comme peut en témoigner l’Hôtel City Plaza, à Athènes, où sont accueillis aux alentours de 400 personnes, originaires de Syrie et Afghanistan par des bénévoles qui assument des actions liées au soin, à l’éducation et qui partagent avec ces mêmes « autres », ces « autres » qui sont « mêmes », des savoirs, des pratiques, des moments politiques. Ici comme là, il ne s’agit pas - comme on le reproche souvent à ces actions de solidarité - de venir combler les manques des institutions étatiques et, du même coup, de participer au désengagement des pouvoirs publics en permettant à la violence néolibérale de s’exercer en invisibilité. Si cette dernière était servie par ces actions, pourquoi les interdirait-elle ? Pourquoi la France, grande représentante de l’Union en ce sens, les condamnerait-elle et interdirait-elle comme ce fut le cas le 20 juin, le passage d’un convoi venant d’Angleterre pour apporter des vivres et pour vivre un temps commun avec les migrants ?

Si l’on interdit, c’est qu’on voit une menace ou une attaque portée à cette politique de l’Un, à partir d’actes qui affirment une puissance regagnée d’action collective faisant exister une communauté des mondes distincts. Altérités et alternatives s’y croisent et inscrivent des durées au sein d’un monde qui dit qu’il ne peut y avoir ni l’une ni l’autre et qui fait tout pour agencer les conditions d’une invisibilisation de ce qui reste.

Là aussi, on peut se contenter d’associer le « reste » à un « rien » et de souligner les preuves nouvelles de notre impuissance. Ou l’on peut choisir d’insister sur la perception de ce qui, malgré les interdictions et les murs, reste, et continue de passer : des expériences qui ne sont pas seulement celles d’un faire ensemble mais où les modalités de ce « faire », qui défont les fabriques du moi et de l’autre, en insistant sur d’autres fabriques du commun, inventent un tout autre ensemble qui redistribue les cartes du propre et de l’impropre, des lieux civilisés et des lieux qu’on nomme « jungle ».

Témoigner de ces expériences, inventer des modalités d’inscriptions où la recherche philosophique nouée à l’action politique peut se mettre en partage au-delà de ces places occupées mais aussi dans leur extension dans l’espace et surtout dans le temps : peut-être est-ce une utopie de dramaturge. Ou tout simplement ce que tente de faire une dramaturgie : prendre la ligne de l’utopie comme moteur d’inscription sensible qui donne à voir autrement, dans l’écart mais non dans la désertion ; dans la torsion de nos mots et de nos visions plutôt que dans le refuge d’une nouvelle contre-fiction. Les hypothèses qui s’y déploient tendent moins à des résolutions qu’à des conversations et,

c’est en ce sens que votre lecture et votre reprise conversante de ce que j’ai tenté au sein de ces pages et de ces images m’est si précieuse. Je vous remercie encore de permettre ainsi à ce travail de s’achever sous une forme qui est aussi un début. Puisqu’à présent, nous pouvons commencer à échanger.

Merci beaucoup.

Post-scriptum

Camille Louis est philosophe et dramaturge. Elle enseigne à l’université Paris 8- Vincennes et à l’université Paris Diderot où elle tient, depuis deux ans, un séminaire en collaboration avec Etienne Tassin autour des questions de migrations et de résistances politiques en Europe : « L’autre Europe, l’Europe des autres ». En 2009 elle a co-initié à Berlin le collectif kom.post composé d’artistes et chercheurs de diverses nationalités

Notes

[1] C’est autour de la revue Révoltes Logiques que se sont rassemblés, entre 1975 et 1981, dans « l’entre-deux mai », un certain nombre d’intellectuels dont Jean Borreil, Geneviève Fraisse, Jacques Rancière, Stéphane Douailler, Patrice Vermeren, Patrick Vauday... et d’autres encore, tous soucieux de retraverser autrement, non pas l’Histoire, mais bien la mémoire, les mémoires, des révoltes passées.

[2] Je prends ici comme référent la définition que donne Merleau-Ponty de l’institution en tant que ce qui donne durée à des expériences, permettant à « toute une série d’autres expériences d’avoir un sens, de former une suite pensable ou une histoire (...) non pas à titre de survivance et de résidu, mais comme appel à une suite, exigence d’avenir ». in Merleau-Ponty Maurice, L’institution. La passivité, Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Editions Belin, 200, p. 6.