contaminations de la zad

par Jade Lindgaard

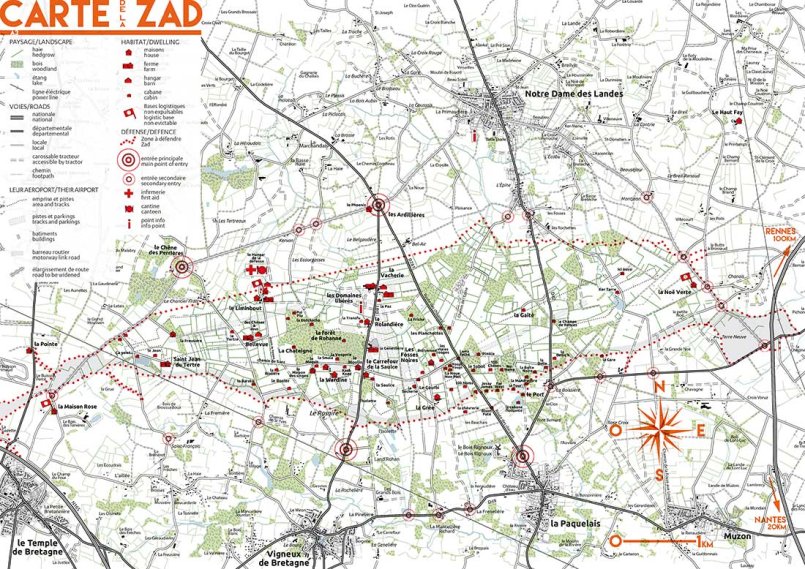

Détail de la [carte de la zad de Notre-Dame-des-Landes->https://zad.nadir.org/4273].

Cela va faire bientôt dix ans que plusieurs centaines de personnes vivent sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Ce lieu, aux frontières mouvantes, est devenu l’un des emblèmes en France de la possible constitution dans la durée d’une contre-société autogérée. Mais il ne s’agit pas d’une bulle localisée ou d’une petite niche à l’écart des soubresauts du monde. Ce sont justement les effets de sa fréquentation régulière qui sont ici interrogés. Où il apparaît que les choses ne peuvent plus jamais être comme avant.

Où coulent les frontières de la zone à défendre (zad) de Notre-Dame-des-Landes ? Sur le tracé de la zone d’aménagement différé décidé par l’État en 1974, ou dans le cœur de celles et ceux qui la défendent ? Peut-être dans les espoirs des occupants de la forêt de Kolbsheim, en Alsace, de bloquer le défrichement voulu par le groupe Vinci pour construire le Grand contournement urbain de Strasbourg. Dans les rêves des habitant·e·s hiboux du bois Lejuc, (Les « hiboux de Bure », c’est l’une des façons dont les occupant·e·s de la forêt se désignent) dans la Meuse, mobilisé·e·s contre le site d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo. Dans la détermination du gros millier de personnes qui ont bloqué des trains de charbon en Rhénanie au mois d’août pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre des centrales du conglomérat allemand RWE.

« Zad partout » proclame un tag devenu familier sur le mobilier urbain de la France des années 2017 — et que l’on retrouve jusque sur les murs de l’université polytechnique d’Athènes. Il ne signale pas qu’un cri de guerre. C’est aussi la marque d’une dissémination. On trouve des morceaux de zad dans les formations des infirmiers aux savoirs des street medics sur les blessures causées par les armes de la police. Dans les chantiers des charpentiers repartis de la zone après avoir aidé à construire le hangar de l’avenir à côté de la ferme de Bellevue co-gérée par le mouvement d’occupation. Dans les communiqués des sections CGT de Vinci et d’Air France refusant la construction d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes pour ne pas agir en « mercenaires ». Dans la pancarte « zadistez-vous » tendue par un manifestant en mai 2017 contre le giga centre commercial et de loisirs Europa City dans le Val d’Oise.

Dans le bocage du nord de Nantes, entre les villages de Vigneux-de-Bretagne, de Notre-Dame-des-Landes, et de La Pâquelais, on ne voit pas tout de suite qu’on est entré dans la zone. Pas de checkpoint à l’entrée de la zad. Si l’on suit la D81, on se repère à l’immense avion barré sur la porte métallique de la Vacherie, hangar de réunion du mouvement d’occupation. Si la radio est allumée sur 107.7, on entend Radio Klaxon, la radio pirate de la zad. La route départementale D281 au cœur de la zad est, elle, immédiatement identifiable avec ses barricades et ses banderoles. Elle effraie certain·e·s riverain·e·s qui n’osent pas s’y aventurer. À l’intérieur de la zone, des habitant·e·s veulent faire tomber cette frontière symbolique et ouvrir des sentiers aux randonneurs. D’autres s’opposent à cet effort d’ouverture et craignent que des touristes viennent en voyeurs se divertir par des safaris au pays des radicaux.

Les frontières physiques et symboliques de la zone divisent ses habitant·e·s et soulèvent des questions difficiles : certain·e·s y sont-ils plus chez eux que d’autres ? La zone appartient-elle à tou·te·s ? Ces discussions sont révélatrices de tensions sous-jacentes à la question du local : entre la particularité d’une situation et l’échelle systémique, entre l’occupation comme forme de résistance et le soutien depuis l’extérieur, entre la volonté d’autonomie politique et l’envie d’agir pour les autres, entre le rejet des schémas d’oppression et le souhait d’accueillir des personnes sans idéologie.

Le mouvement d’opposition à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes se distingue d’autres luttes comparables par l’existence de la zad, expérience historique rare en Europe : il y a son ancienneté (en 2018, cela fera dix ans que des « habitants qui résistent » ont lancé un premier appel à occuper la zone), sa taille (10 kilomètres de long, sur près de 2,5 de large) et son autonomie réelle de la puissance publique (depuis 2012 et l’échec de l’évacuation par les gendarmes, les services de l’État n’y pénètrent plus). La départementale D281 qui traverse l’est de la zone a été effacée des cartes officielles. Entre deux-cent-cinquante et trois cents personnes vivent sur la zone en semi permanence, organisées en une soixantaine de collectifs, portés par des aspirations politiques, des imaginaires et des règles diverses : anarchismes, féminismes, antispécismes, autonomie, punk, décroissance, anti-autoritarisme, anti pub, squat, cultures de la rue, lectures du Comité invisible, les influences s’y croisent et se heurtent. La zad est une sorte de commune à la campagne aussi diverse politiquement que par sa topographie. On y voit des champs, des bois, des sentiers, des étangs, des haies, des prairies. La vente d’une jolie carte dessinée lors de rassemblements anti-aéroport et la fabrication d’un atlas à glisser dans sa poche aident à se figurer ce lieu si difficile à décrire et à se représenter. C’est parce que des humain·e·s occupent physiquement ce lieu si spécial que la zad n’est pas qu’une utopie de papier. Mais elle ne se réduit pas pour autant à un territoire physique.

Elle est une ressource politique pour celles et ceux qui, à l’extérieur de ces frontières physiques, refusent de se soumettre aux règles du capitalisme et veulent échapper à l’enfer du précariat, des discriminations et de la mise en concurrence généralisée. Ce n’est pas facile à percevoir pour celles et ceux qui ne s’y sont jamais rendu·e·s, mais la zad de Notre-Dame-des-Landes est un vivier de fabrication de communs. Alors que les fondamentaux de la politique représentative s’effondrent (abstention, désaffiliation, défiance des institutions), la zad fabrique des agencements puissants entre personnes et collectifs très divers. Ces pratiques touchent des domaines à la fois modestes et essentiels de la vie quotidienne : habiter, gérer des terres, trouver des règles communes lorsque l’on vit sans police ni système judiciaire, agir contre les violences discriminatoires et apprendre à cohabiter avec les non humains. Concrètement, cela passe par des actions aussi simples que construire sa cabane, élever collectivement un troupeau de vaches, repenser une filière du bois, nourrir des migrant·e·s à Calais et Vintimille, soutenir des travailleurs en grève, pratiquer les soins du corps et de l’esprit sans hiérarchie de savoirs, organiser une bibliothèque en autogestion.

La zad est à la fois une machine à déconstruire les rôles et un lieu d’actions. On n’y pénètre que si l’on vient y faire quelques chose avec les habitantes.

Ce ne sont que quelques exemples parmi mille autres des perspectives illimitées ouvertes par la possibilité de connaître un quotidien insurrectionnel : « Habiter la zad fait que je lutte au quotidien, explique par exemple Loïc, présent sur la zone depuis plusieurs années. Même quand je dors, je continue de lutter. Même quand on s’embrouille ici, on lutte. Tu dépasses le caractère événementiel de la politique. Ici nous sommes dans l’auto-organisation. C’est concret. Tu es confronté aux personnes réelles. Tu rentres dans l’affectif, l’émotionnel. En sciences, tu définis des modèles pour décrire une réalité. Ici c’est le bruit au sens scientifique, c’est ce qui est négligé par le système mais qui fait bouger le modèle ». (Pour d’autres témoignages sur la vie sur la zad, cf. « La zad, ça marche, ça palabre et c’est pas triste », reportage long format publié sur Mediapart en avril 2017, en accès libre).

Dix ans après l’éclatement de la crise financière de 2008, alors que les inégalités économiques ne cessent de croître en Europe, que le chômage de masse perdure en France, et que le gouvernement ne sait comment créer de la valeur économique sans en prendre aux salariés et aux jeunes, l’autogestion productive de la zad fonctionne. S’y produisent du pain, des légumes, du fromage, des herbes médicinales, de la farine, et de la bière. Les habitant·e·s y consomment ce qu’ils cultivent et complètent par des achats extérieurs et des dons. La zone ne cherche pas l’autarcie. L’activité y est permanente : chantiers de construction de l’Embazada pour accueillir des spectacles et des conférences sous une belle structure de bois, atelier mécanique pour réparer voitures et tracteurs, ramassage des ordures, installation de l’électricité, raccordement à l’eau.

P’tit Claude, l’aubergiste de la zad, raconte avoir découvert la liberté au travail sur la zone, après des années de galère et de précariat : « La vie que j’ai aujourd’hui sur la zad, c’est celle dont on a toujours rêvé (avec son épouse, ndlr). On est autonome. J’ai appris à des zadistes l’importance de la propriété privée. Ma gamelle est à moi. Quand t’as rien, tout est partagé. Eux m’ont appris à être autonome par rapport à la société. À être rebelle. La solidarité. À me démerder. Tu peux construire ta maison. Si j’ai besoin de réparer ma voiture, avant je l’amenais au garage. Maintenant je demande d’abord : t’as pas ça ? Pour un steak, j’allais à la boucherie. Maintenant dans le réseau sur la zad, je récupère un filet de poulet. J’aime bien comme je vis ici. Ça m’a permis de réaliser mon rêve : être dans la restauration et ne rien devoir à l’État ».

***

Je ne vis pas sur la zad. Je m’y rends régulièrement depuis près de dix ans pour y soutenir ce qu’y s’y passe et en raconter la créativité et les soubresauts. J’y vais aussi pour visiter des ami·e·s, fêter un anniversaire, participer à un week-end en mixité choisie, co-organiser la venue de chercheur·e·s et écrivain·e·s pour y ériger une « barricade des mots », suivre un atelier de l’activiste sorcière Starhawk et participer avec des dizaines d’autres personnes à un rituel de l’eau. J’y ai pétri du pain pour la première fois de ma vie et aidé une boulangère radieuse à enfourner des miches à la peau tendue dans un four en pierre ancestral. J’y ai semé des graines, construit des buttes de permaculture, chanté des refrains de chansons épiques sur l’histoire de la zad et bu de la tisane de fleurs. Et pourtant j’habite en région parisienne et je travaille pour un media. Mais quand je suis là-bas, je ne peux pas me contenter d’être journaliste, observatrice extérieure. La zad est à la fois une machine à déconstruire les rôles et un lieu d’actions. On n’y pénètre que si l’on vient y faire quelques chose avec les habitant·e·s : un enduit de fenêtre, un repas pour trente, une banderole. Participer manuellement à des moments de vie collective.

Je me suis rendu compte que ces séjours ébranlaient durablement les frontières entre observation et action construites en moi par les normes de mon métier. Si bien que la question : « tu es là en journaliste ou militante ? » n’avait plus grand sens. Dans ma vie sociale privilégiée de travailleuse urbaine à plein temps, bien payée pour exercer un métier riche en rétributions symboliques, et mère de deux enfants en bonne santé, je suis toujours rattrapée par le confort du système : je cours d’un rendez-vous à l’autre, passe beaucoup de temps devant mon écran d’ordinateur et au téléphone, et pars longuement en vacances avec ma fille et mon fils. Par mes articles j’espère alerter les lecteurs sur notre dangereuse inertie collective face aux dérèglements climatiques, les incohérences de l’aménagement du territoire, le pouvoir d’influence des énergéticiens et des bétonneurs.

Mais matin, midi et soir je m’accommode du système marchand dans lequel j’évolue : pour acheter des vêtements, des livres, un nouveau vélo, un frigo neuf, les fournitures de la rentrée scolaire. Le temps passé sur la zad rend saillantes ces contradictions. Elles deviennent plus difficiles à ignorer. Elles modifient mon écriture et ma façon de travailler. Par exemple, je me demande pour qui j’écris. Et je me dis que je ne souhaite plus simplement le faire pour informer un lectorat abstrait qui jetterait un œil sur mes textes pour approfondir sa culture générale. Cela me semble à la fois inutile et illusoire. Par contre écrire pour des personnes qui veulent agir, qui peuvent mettre à profit les informations des journalistes pour protester, bloquer une expulsion, ne pas se résigner. Choisir les sujets d’enquêtes qui peuvent devenir des petits cailloux dans les grandes chaussures des décideurs. Accorder du temps de parole à celles et ceux que les experts d’élite ne veulent pas prendre au sérieux. Croire en la force de la petite échelle, de l’exemple local, de la mobilisation vivante contre le story telling des plans gouvernementaux et des petites phrases.

Dans son livre Le champignon de la fin du monde, l’anthropologue Anna Tsing fait l’éloge des collaborations entre humain·e·s et non humain·e·s. Elle utilise un terme a priori péjoratif, celui de contamination, pour décrire en positif des formes intenses de coopération. Certaines expériences nous contaminent en nous transformant comme, sans doute, nous modifions aussi notre partenaire, qu’ils s’agisse d’un champignon, d’une forêt, de lecteurs ou d’un habitant·e de la zad. Une carte réaliste de la zone ressemblerait aux mille filaments d’un réseau fongique, souterrain et invincible.

Post-scriptum

Jade Lindgaard est journaliste à Mediapart. Elle est l’auteure de plusieurs livres, dont Je crise climatique. la planète, ma chaudière et moi (2014, La Découverte).