la prohibition, au cœur de la diffusion des drogues ? marchés de l’héroïne à Paris dans les années 1968-2000

par Aude Lalande

Tour à tour invisible et visible, oscillant entre espaces privés et espaces publics, le commerce des drogues n’est pas un marché souterrain et clos sur lui-même, dès lors qu’on veut bien le mettre en perspective avec les mutations sociales, économiques et politiques de l’espace urbain. Mettre en lumière les itinéraires et les réseaux complexes et mouvants du marché parisien, de 1968 à nos jours, permet d’en saisir les jeux de sociabilités, autant que de mettre en évidence les effets de répression, de ghettoïsation et de marginalisation urbaines des politiques d’invisibilisation des drogues adoptées depuis les années 1970.

Où viennent se loger les marchés des drogues dans la ville ? S’intéresser aux espaces, publics ou privés, où s’acquièrent et se vendent des substances illégales à Paris dans cette période d’accélération des consommations et d’intenses mutations urbaines et sociales qu’a constituée l’après 1968, c’est assister à l’émergence et à la construction progressive d’un marché, à ses mutations et à ses déplacements d’un bout à l’autre de la capitale, mais aussi s’interroger sur les dynamiques d’une diffusion sans cesse plus large des produits. À la fin des années 1960, seuls quelques initiés consomment de l’héroïne en France. Au milieu des années 1990, elle s’y est à ce point répandue que, par le jeu conjugué du sida, des overdoses et des effets juridico-sociaux de la « toxicomanie » (paupérisation, délinquance d’approvisionnement, incarcérations à répétition…), sa consommation se trouve à l’origine de ce qui a pu être qualifié de « catastrophe sanitaire et sociale », tout particulièrement dans les quartiers populaires. Que s’est-il passé en vingt-cinq ans ? Comment a-t-elle pu se diffuser aussi massivement ? C’est ce qu’a tenté de comprendre un groupe de chercheurs qui s’est consacré entre 2013 et 2015 à une Histoire sociale et culturelle de la diffusion des usages et des trafics de l’héroïne en France (1968-2004), appuyée en grande part sur la mémoire collective de ses acteurs. Cet article tire ses sources d’une partie du corpus constitué dans ce cadre : une soixantaine d’entretiens réalisés à Paris et en région parisienne avec des personnes d’âges, de milieux sociaux et de parcours divers, qui consommaient et/ou vendaient de l’héroïne alors, ainsi qu’une cinquantaine de témoignages écrits (autobiographiques ou romancés, pour certains contemporains de la période, pour d’autres postérieurs) et divers corpus d’archives (de presse, associatives, institutionnelles). S’appuyer sur les récits de consommateurs-revendeurs permet tout d’abord de saisir la multipolarité d’un marché des drogues habituellement réduit aux « scènes » de rue, seules visibles dans la ville. En se plaçant à hauteur de leur vue et de leurs expériences on observe mieux, en effet, les passages incessants de lieux privés vers la rue, ou de réseaux d’approvisionnement « fermés » (auprès de connaissances ou de relations) à des marchés « ouverts » (accessibles à tous, et susceptibles de mettre en relation vendeurs et acquéreurs anonymes), ainsi que la complémentarité de ces offres, chacun jouant sur la démultiplication de ses ressources et de ses « plans » pour parvenir à faire face à sa consommation. Se décaler par ailleurs vers l’angle des espaces de socialisation des échanges, moins explorés que ceux des produits ou des trajectoires de consommation, permet d’apercevoir l’impact des environnements dans lesquels ils sont pris. La prohibition de l’usage et de la vente des drogues impose en effet à leurs marchés de bricoler leurs propres espaces de vente. Nulle « boutique » ne pouvant garder pignon sur rue, les transactions viennent se loger là où elles le peuvent, à tel coin de rue ou au domicile de tel revendeur. Mais aucun lieu n’est neutre, et les espaces sociaux investis ne se bornent pas à abriter discrètement des échanges, ils servent aussi de forme organisatrice aux relations qui s’y tissent. Sous quels regards, au sein de quelles intimités les transactions s’opèrent-elles, et avec quels effets sur la diffusion des produits ? Dans quelles circulations sociales plus larges sont-elles prises ? Quelle marque impriment aux marchés « ouverts » de drogues les espaces urbains qui les prennent en charge, et quel impact ces marchés ont-ils en retour sur les sites et quartiers qui les hébergent ? Quelle place, en d’autres termes, leur fait-on dans la ville et avec quelles conséquences ? À ne pas vouloir voir les drogues, à les invisibiliser et les refouler sans cesse, quelle dynamique contribue-t-on à imprimer à leurs circulations et à l’organisation de leurs acteurs ?

La vente en appartement semble donc constituer une modalité essentielle de la circulation des drogues.

l’appartement lieu de vie : partage d’intimités et jeux de porosité sociale

Peu étudiée, et plus rarement encore mesurée, la vente en appartement représente pourtant sans doute une part importante de ces marchés. Prolongement de moments collectifs de consommation ou de modes de circulation informels des produits (parmi lesquels le don, le partage ou la pratique d’achats communs, comme on le fait pour les alcools), elle a l’avantage non seulement de soustraire les échanges aux regards extérieurs, mais aussi de garantir des liens relatifs de confiance, les transactions y ayant lieu entre amis ou personnes recommandées. En 1983 un rapport avançait qu’à Paris « 60 % des héroïnomanes [achetaient] leur produit dans des appartements, 40 % dans la rue » [1]. En Grande-Bretagne où, comme aux États-Unis, de grandes enquêtes incluent des questions sur les modalités d’approvisionnement, des données recueillies en 1998 [2] auprès de personnes arrêtées pour l’héroïne, le crack, la cocaïne et les amphétamines montraient que près de la moitié (49 %) était concernée par des transactions à domicile. Dans l’étude Héro, sur la soixantaine de personnes invitées en région parisienne à revenir sur les années 1968-2000, seule une minorité (cinq ou six interviewé·es, issu·es de milieux populaires et souvent d’origine immigrée) n’évoquait à aucun moment d’achat en appartement ; tou·tes les autres en faisaient état à une période ou une autre, quatre disant même ne jamais avoir eu recours à la rue pendant les six, huit ou dix ans où ils avaient consommé héroïne et/ou cocaïne… Bien que prise dans l’angle mort, la vente en appartement semble donc constituer une modalité essentielle de la circulation des drogues. Mais elle se soutient aussi de dynamiques spécifiques, liées aux expériences sociales dans lesquelles elle s’enchâsse. Car tous lieux de vente qu’ils deviennent à l’occasion, les appartements n’en restent pas moins des lieux de vie, et s’y jouent bien d’autres types de relations sociales que des transactions de vente.

Dans les récits des années 1970-1980 notamment, les appartements sont centraux. Les gens semblent bouger tout le temps, en tous sens, poussent sans cesse de nouvelles portes, goûtant chaque fois de nouvelles expériences. L’époque le veut, avec son goût de l’expérimentation et de la transgression de toutes sortes de frontières, mais on circule aussi à proportion de la rareté des produits et de l’instabilité des plans, qui « tombent » à mesure des interventions policières. Or ces passages d’un lieu de vie ou d’une intimité à l’autre soutiennent des régimes de sociabilité forts, et rendent poreux les uns aux autres des milieux qui sans elles ne se seraient jamais croisés. Des styles de vie et des modèles culturels se donnent à voir dans les intérieurs. Des liens se créent à mesure des visites. On partage un joint, un thé, l’écoute d’un disque, un plan de concert. Sociabilités amicales et sociabilités commerciales s’entremêlent. Où s’arrête le marché, où commence l’expérience sociale ? Non seulement mécanismes de diffusion des désirs et mécanismes de diffusion des produits se renforcent l’un l’autre à mesure des circulations, mais la recherche de produits ou de clients conduit aussi à franchir des portes improbables et à multiplier les rencontres — l’illégalité suscite en effet ses propres formes de diffusion et de ramifications, dans un mouvement qui, loin de céder à la pression policière, semble se développer avec elle. Car lorsque les « plans » tombent sans cesse et que le besoin d’un produit s’est fait impérieux (trait qui domine sur le marché de l’héroïne avant la mise à disposition de produits de substitution dans les années 1990-2000) chacun s’efforce de multiplier les contacts, et d’agréger de nouvelles relations aussi souvent que possible. Les « plans » se communiquent alors de proche en proche. Les réseaux ne cessent de se connecter les uns aux autres… Et les rares chiffres existants corroborent l’observation ethnographique : dans l’étude anglaise de 1998 déjà citée, les consommateurs interrogés disaient connaître ou avoir connu « en moyenne 12 revendeurs dans le cas du crack ou de la cocaïne, et 15 dans le cas de l’héroïne »… On est loin des morphinomanies célèbres du XIXe siècle où l’approvisionnement se réduisait aux relations du consommateur à son pharmacien. Chacun·e court partout et l’ensemble dessine une diffusion réticulaire dont l’ampleur et le potentiel sont sans doute trop peu mesurés.

l’appartement lieu de vente : un segment de marché protégé

Ce marché par ailleurs est convoité. Les usagers-revendeurs qui y revendent chez eux « en bout de course » de la chaîne de diffusion des produits agissent parfois pour leur propre compte — notamment les nombreuses « fourmis » [3] qui dans les années 1970-1980 s’auto-organisent pour aller chercher des produits à l’étranger et rapportent d’Amsterdam ou de Thaïlande, non seulement de quoi financer leur propre consommation, mais le moyen de conserver un toit, voire parfois celui d’améliorer spectaculairement leur train de vie. Mais d’autres, non moins nombreux, mettent à disposition des ressources précieuses d’entrepreneurs divers, grossistes, semi-grossistes ou « fourmis » sans clientèle : des carnets d’adresses de clients, des conditions relativement sûres d’écoulement des produits, et la mise à disposition gratuite de locaux et de main d’œuvre. Les récits de petits revendeurs des années 1970-1980 montrent la diversité de ces fournisseurs, qui passent le plus souvent sans s’attarder chez leurs employés, et dont les profils de toutes sortes laissent entrevoir la démultiplication des canaux de diffusion. Laure [4], dont le compagnon revend à la maison, parle ainsi d’« un Français, marié, père de famille, qui ne consomme pas mais rapporte de l’héroïne brune d’Amsterdam par lots de 500 grammes » en 1974-75. Puis d’un Marseillais, un peu plus tard, d’apparence classique (cheveux courts, habillé en Cardin), plus âgé (il a une fille de son âge), « super gentil », pas « pousseur », qui leur apporte tous les trois jours dix grammes d’une héroïne blanche très bonne et très peu chère — elle pense que le produit provient directement d’un laboratoire. Léon Serguine [5] rencontre quant à lui par l’intermédiaire d’un ami un semi-grossiste libanais qui « sachant [qu’il vend] assez vite », veut « passer un marché » avec lui. Et vingt ans plus tard, Tania s’allie avec un couple de fourmis françaises qui vit en Thaïlande et lui apporte deux fois par an 200 à 300 grammes d’héroïne qu’elle vend chez elle… Mille montages s’inventent ainsi à mesure des années, au gré des rencontres et des recommandations, qui viennent approvisionner un marché au détail plus sûr que ceux de la rue ou des bars et des boîtes, et une clientèle souvent plus fortunée, moins encline à courir les rues pour trouver des produits. La vente en espaces privés constitue en somme un segment caché mais central du marché des drogues, et complémentaire de son volet de rue.

« une longue histoire de scènes ouvertes de dimensions réduites »

« Paris, les trottoirs de la drogue ; quatre supermarchés de la drogue : Belleville, Montparnasse, Beaubourg et le Faubourg Montmartre »(Le Parisien, 29/01/1982). « L’héroïne à bon marché envahit Paris ; Belleville et le faubourg Montmartre concurrencés par la Gare de Lyon et la porte de Vanves » (ibid, 23/01/1984). « Rue de l’Ouest : la vente à la criée » (18/04/1984). « XVIIIe le périmètre de la peur » (10/11/1984)… Au fur et à mesure des années 1980, les « scènes ouvertes » ou marchés de rue de drogues, et notamment d’héroïne, se répandent dans Paris. Récits après-coup, mi-amusés mi-fascinés des usagers, surenchère médiatique, obsession policière, on a la sensation que ce produit affleure partout dans la ville. Non que le phénomène soit entièrement nouveau : il était déjà présent dans les années 1970, autour des quartiers de plaisir ou des lieux de rendez-vous hippies que furent la Contrescarpe ou le quartier Saint-Germain/Odéon/Saint-Michel. Mais il focalise toujours plus l’attention, notamment après que la question fait irruption dans les médias en mai 1984 avec le scandale de l’îlot Chalon, ce quartier insalubre situé à quelques pas de la Gare de Lyon où depuis deux ou trois ans des drogues se vendent et s’injectent en pleine rue. Deux morts, « des centaines d’irréguliers, Maliens, Mauritaniens, ou Sénégalais » tenus pour dealers, une rafle policière géante, des journaux titrant sur « le cancer urbain de la drogue »… Masquant le caractère prosaïquement fonctionnel de ces espaces — à savoir la nécessaire existence de marchés ouverts où les consommateurs puissent se fournir lorsque leurs réseaux personnels font défaut —, la qualification de « scène » dit bien le caractère de théâtre ou d’espace de représentation de ces sites, où deviennent visibles des pratiques qui ne devraient pas l’être, et où se jouent la perception sociale des drogues, autant que les réponses publiques qui lui sont apportées.

Hormis la séquence, spectaculaire mais au fond assez courte, de l’îlot Chalon (1982-1984), Paris n’a pourtant pas connu de grande « scène » emblématique, à l’image d’autres grandes villes européennes ou américaines. Elle a surtout « une longue histoire de scènes ouvertes de dimensions réduites » [6] en déplacement permanent pendant de longues années. Quelques traits peuvent en être dégagés après coup, qui caractérisent leurs formes, leurs terrains d’ancrage, et leur mouvement à travers la ville.

Premier trait tout d’abord, ces marchés illégaux extrêmement protéiformes ne cessent de varier. Les consommateurs en décrivent trois grands types. Ils distinguent des plans éphémères, volatiles à proportion de la vigilance policière, hébergés par un café, le recoin d’une grande gare, tel secteur d’un jardin public une ou deux heures par jour, ou un quai de métro qui s’anime le soir. Mais également des scènes fixes en activité continue, plus visibles, souvent bien connues de tous et ouvertes parfois 24h sur 24, comme le furent divers squats proches de Montparnasse dans les années 1970 (14e arr.), quelques voies fameuses de l’îlot Chalon au début des années 1980 (12e arr.) ou les squats de l’avenue de Flandre où pouvait se trouver du crack nuit et jour dix ans plus tard (19e arr.). Et chacun a connu ces quartiers entiers où l’on savait pouvoir trouver « en tournant », soit qu’on finisse par trouver dans un café ce qu’on cherchait, soit qu’on arpente les rues jusqu’à repérer un revendeur ou à défaut un « rabatteur » susceptible de vous y conduire. Belleville servit ainsi de scène de l’héroïne pendant près de quinze ans (1975-1990), Stalingrad de scène du crack la décennie suivante (1989-2003), et la Goutte d’Or a connu de longues années de marchés de rue, offrant différents produits, plus ou moins mobiles et plus ou moins discrets à mesure du temps.

Deuxième grande caractéristique, ces marchés illégaux s’arriment à des territoires urbains spécifiques. Quatre grands types d’ancrage se dégagent des témoignages. Les lieux de l’approvisionnement viennent souvent rejoindre les lieux de la fête tout d’abord, et leur présence est courante dans les quartiers d’établissements de nuit et de plaisir — lesquels obéissent à une géographie ancienne d’ailleurs, et les consommateurs ou revendeurs qui circulent dans les années 1970-1990 entre Saint-Germain, Montparnasse, la Goutte d’Or, Pigalle ou les Grands Boulevards arpentent souvent les mêmes rues que leurs prédécesseurs, si l’on en croit les dépouillements d’archives judiciaires de l’entre-deux-guerres, qui font déjà apparaître le Grand Montmartre [7], Montparnasse et le Quartier Latin au titre des grands « quartiers de la drogue » parisiens.

Le laisser-faire policier pourra être relu postérieurement à la lumière de « stratégies de pourrissement » immobilières.

Second grand type d’implantation, ces activités viennent se loger par ailleurs dans ce que l’école de Chicago a pu qualifier de « zones de transition », où les circulations étant importantes, les populations instables et l’ordre social globalement « désorganisé » pour des raisons diverses, des activités déviantes peuvent trouver asile. Certains campus de facultés, liés aux mouvements contre-culturels, anti-conformistes et ouverts à tous vents, ont ainsi pu offrir dans les années 1970 des lieux de brassages culturels et sociaux poreux aux activités illégales, et le « souk » de Vincennes (1969-1980) constituera l’une des premières grandes affaires de « scènes » à Paris, faisant scandale en 1977 quand deux personnes y meurent d’overdose — la secrétaire d’État aux universités Alice Saunier-Seïté parle alors devant le Sénat de « ville interdite où se tient ouvertement le marché des stupéfiants de la région parisienne ». Mais ce sont surtout les friches urbaines et les quartiers en voie de désaffection qui voient s’installer en leur sein des activités de revente et, de fait, les scènes les plus fameuses qu’ait connues Paris émergent à la fin des années 1970, alors que la capitale voit peu à peu se clore une période de gigantesques travaux de rénovation urbaine. Plus ou moins éphémères, les marchés de drogues viennent se glisser alors dans les interstices de quartiers voués à la démolition, où le dépeuplement déstructure le tissu social et favorise l’implantation d’une économie souterraine. Ainsi les scènes bien connues de la rue de l’Ouest ou la rue Raymond Losserand (Montparnasse), prises dans une zone immobilisée pendant de longues années par un conflit autour de la radiale Vercingétorix [8], où les immeubles se vident et les squats se multiplient, liés pour certains aux mouvements contre-culturels. Ou l’îlot Chalon, quartier d’immigration de longue date, laissé à l’abandon dans l’attente de phases futures de développement urbain, où les immigrés non seulement « occupent en la préservant, une réserve foncière » [9], mais connectent pour certains au tout début des années 1980 des réseaux de revente de drogues illégales (cannabis tout d’abord, puis héroïne et cocaïne). Dans les deux cas le laisser-faire policier, si étrange aux yeux des témoins de l’époque, pourra être relu postérieurement à la lumière de « stratégies de pourrissement » immobilières augmentant considérablement les taux de profit attendus par les opérateurs. Dans les deux cas l’histoire finira mal, avec des morts (causés par des rixes ou des overdoses) et des rafles, les quartiers étant ensuite bouclés, rasés, puis livrés aux promoteurs.

Troisième grand lieu d’implantation, mieux connu car aujourd’hui bien identifié, les marchés de rue des drogues viennent se greffer également à l’activité de quartiers populaires et/ou d’immigration, où les difficultés sociales produisent, tout au long des années 1980, une main d’œuvre plus exposée qu’ailleurs à prendre en charge des marchés dangereux — soit que dans certains quartiers la familiarité avec des activités de commerce informel conduise une part de leurs habitants à franchir le pas de l’activité criminelle, soit que l’impact de la crise sur les milieux ouvriers amplifie le sentiment de relégation et le besoin de ressources financières. Dans l’enceinte de la capitale, et alors même que des sites comparables commencent à se multiplier au-delà du périphérique, au sein de cités parfois fameuses des Hauts-de-Seine ou de Seine-Saint-Denis, un marché de l’héroïne s’implante ainsi de façon massive à Barbès et à Belleville au seuil des années 1980, par l’effet conjugué du démantèlement du marché de l’îlot Chalon, de la dégradation extrême du tissu urbain de ces quartiers, entremêlés de squats, quasi-friches, ou îlots insalubres, et de l’absence de perspectives économiques pour les populations qui y résident. Le processus a été largement décrit [10], et divers témoins ont parlé avec éloquence, dans le cadre de l’étude Héro, de la roue infernale enclenchée alors, et du réservoir inépuisable que fournirent ces quartiers aux marchés de drogues illégales dans les années 1980-1990. Il faut encore mentionner l’attrait pour les jeunes d’opportunités d’enrichissement d’abord, puis des produits eux-mêmes (et notamment de l’héroïne), chaque nouvelle recrue ou presque s’essayant à les goûter. La course à l’argent liée à la consommation et au manque ensuite, pour beaucoup d’entre eux. La dégradation physique entraînée par ce mode de vie, si visible, et les arrestations qui pleuvent. Mais aussi le relais immédiatement pris par d’autres, embarqué·es à leur tour dans une spirale individuelle et collective destructrice. Les milieux populaires issus de l’immigration subiront ainsi de plein fouet les retombées de l’investissement de leurs murs par ces marchés. En termes d’entrées dans la consommation d’une part, et rapidement de mortalité, de très nombreux jeunes devant y mourir d’overdose, du sida ou d’accidents de santé divers à mesure des années 1980-2000. Mais également en termes de marquage policier et d’engagement dans des parcours pénaux sans fin, un nombre croissant allant peupler les prisons et les clientèles judiciaires pour des années.

Les marchés se sont rendus invisibles : ils sont passés au-delà du périphérique, ou rentrés littéralement sous terre.

Enfin, on peut décrire un quatrième et dernier grand type d’implantation : comme dans d’autres grandes métropoles, les marchés des drogues investissent sans cesse davantage les zones infra-urbaines de la ville, leurs espaces de transit (métro, RER) et les nœuds de communication de la ville. Ils approchent ainsi une clientèle de passage : le métro et sa fameuse ligne 9 (Pont de Sèvres-Mairie de Montreuil) formèrent une scène active de revente dans les années 1980-1990, et les grandes gares parisiennes hébergent aujourd’hui encore de nombreuses transactions et consommations, quand ne s’y greffe pas plus ouvertement une « scène », comme à la Gare du Nord. Mais ces zones forment aussi les derniers interstices de la ville, quand celle-ci ne présente plus de friches. Les marges viennent alors se glisser dans les zones ferroviaires (on se souvient des squats ouverts au tournant des années 2000 dans des emprises SNCF du réseau de la Gare du Nord), quelques couloirs de métro (la station Marcadet-Poissonniers abritait en 2014-2016 une scène active du crack), ou sous un échangeur autoroutier (ainsi la « colline » de la Porte de la Chapelle au même moment)…

du Sud au Nord, du centre vers la périphérie

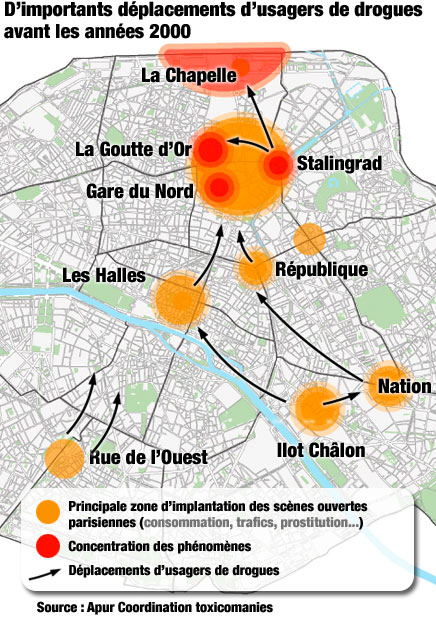

Disséminés à travers la ville, ces marchés de rue se lient en somme à des espaces urbains spécifiques : quartiers interlopes, espaces en transition et quartiers prodigues en populations marginalisées. Mais ils sont également pris dans un mouvement global de déplacement qui trouve une traduction géographique éloquente sur l’ensemble de la période (cf. carte p. 118). De la fin des années 1960 au seuil du XXe siècle en effet, on les voit passer du Sud au Nord, des quartiers aisés vers les quartiers pauvres, puis de la capitale vers sa périphérie, dans un mouvement en cinq temps. Présents sur la rive gauche pendant les années 1970 (Contrescarpe, St Michel, St Germain, Montparnasse), ils se trouvent refoulés tout d’abord à mesure des années 1980 vers la rive droite (îlot Chalon, Forum des Halles, Grands Boulevards), cantonnés pendant la décennie suivante dans les quartiers d’immigration populaires du nord-est parisien (Barbès, Belleville), puis, de plus en plus volatiles et insaisissables, forcés de se déplacer sans cesse sous la pression policière dans un « Triangle des Bermudes » [11] formé par la Goutte d’Or, La Chapelle et Stalingrad entre 1990 et 2000. Enfin ils se fondent dans les marges infra-urbaines (métro, zones ferroviaires) ou franchissent le périphérique vers la banlieue dans les années 2000, parachevant un mouvement d’externalisation vers les cités populaires amorcé bien en amont on l’a vu, depuis les années 1980. Vaste traversée, opérée sous l’effet de l’action policière, elle-même guidée par le souci des édiles publics de réduire les « nuisances publiques » causées aux citoyens des quartiers aisés de la capitale ? Ou effet d’un mouvement général de gentrification de la ville qui, dans le sillage des programmes de rénovation urbaine, conduit à refouler vers l’extérieur les populations les plus pauvres et les plus à même de prendre en charge ces marchés dangereux, ou de se les voir imposer ? Par delà l’histoire et la dynamique propres de chaque quartier, on pressent bien les coalescences ou les synergies de ces deux formes de gestion de l’espace et de l’ordre public que constituent l’action policière d’un côté et les programmes de réaménagement urbain de l’autre, voire les politiques urbaines visant parfois expressément la dispersion des « populations à problèmes ». Durant le dernier tiers du XXe siècle, les marchés de rue se voient ainsi progressivement effacés de la capitale, dans un jeu à trois termes, culturel, géographique et social. Les lieux contre-culturels disparaissent les uns après les autres (la scène de la rue de Buci est démantelée dès 1972, l’université de Vincennes est déplacée en 1980, les squats contestataires sont évacués les uns après les autres). Les friches se résorbent peu à peu. La gentrification de la capitale progresse chaque jour un peu plus. Les populations pauvres gagnent progressivement d’autres zones. Non que ces marchés aient disparu : dictés par la demande, et d’autant plus incontournables que produits et consommations continuent de se diffuser, ils perdureront nécessairement. Mais ils se sont rendus invisibles : de plus en plus volatiles et mobiles, ils sont passés au-delà du périphérique, ou rentrés littéralement sous terre.

***

Revenir sur les années 1968-2000 permet, on le disait plus haut, d’observer un moment historique singulier : celui de l’émergence et de la structuration progressive d’un marché susceptible d’alimenter ou de répondre à une demande sans cesse croissante de produits et d’expériences illégales, à la faveur des mutations culturelles et sociales de la fin du XXe siècle. Des dynamiques y affleurent, que le temps ou l’écran des représentations et préoccupations contemporaines ont rendues peu à peu illisibles, mais sans en altérer sans doute l’importance. On voudrait en souligner deux ici, plus particulièrement.

Il semble d’abord que la mise en œuvre de la prohibition, à savoir l’organisation politique, socio-urbaine et policière d’un régime d’interdiction radical de toute consommation, achat ou commerce d’une gamme relativement étendue de produits psychotropes, participe de leur diffusion. Au côté bien sûr d’autres facteurs, liés aux grandes évolutions sociales, politiques et culturelles de l’époque, et à la montée en puissance d’un marché international lui-même stimulé par des opportunités de profit, mais également au travers de mécanismes propres. Pour n’en relever que quelques-uns, la vente en appartement, loin de borner son dispositif à la mise en place de règles de sécurité et de discrétion particulières, semble jouer et avoir joué dans l’après-68 un rôle de diffuseur spécifique des produits illégaux, les interactions d’échange y étant prises dans des jeux de sociabilités forts, vecteurs de diffusion non seulement de produits, mais de modèles et de pratiques culturelles — parmi lesquelles des pratiques de consommation. Les politiques d’intervention publique en outre, en démultipliant les déstabilisations policières des réseaux privés comme des points de vente de rue, et en refoulant sans cesse vers d’autres zones les marchés de rue sauvages qui fleurissent nécessairement dans la ville, contribuent d’un côté à stimuler les jeux de porosités sociales et la multiplication des « plans » — en d’autres termes à la diffusion réticulaire des produits —, et constituent de l’autre un vecteur indirect de macrodiffusion des consommations. De fait, là où les marchés sont refoulés, les acteurs qui s’y engagent construisent de nouvelles clientèles et se mettent souvent à consommer eux-mêmes, et loin d’affaiblir le marché dans son ensemble, ces stratégies d’invisibilisation, basées sur la dispersion et la relégation, exposent sans cesse de nouveaux milieux et de nouveaux quartiers aux effets pervers des consommations et des économies souterraines.

Enfin, si la focalisation actuelle sur les « ghettos urbains » et leurs « supermarchés de la drogue » tend à naturaliser le lien entre revente de produits stupéfiants et cités d’immigration populaires, la mise en perspective historique montre à quel point le « deal de banlieue » est un phénomène historiquement, politiquement et policièrement construit. Les marchés illégaux se logent là où ils le peuvent en effet, et leur fixation loin des centres, dans des zones qui s’éloignent chaque jour un peu plus avec la gentrification de la ville, résulte au moins autant de stratégies de gestion de l’espace et de l’ordre public que de stratégies d’investissement de groupes criminels plus ou moins organisés. Or cette construction historique a un coût extraordinairement lourd pour les quartiers populaires. Dans les années 1980-1990, par la conjugaison du sida, des overdoses, de la paupérisation et de l’exclusion de nombre de jeunes consommateurs-revendeurs, son impact a eu l’effet d’un cataclysme pour certains quartiers, en termes de santé et de mortalité, mais également de prix pénal et de marquage social. Aujourd’hui ce coût reste démesuré. Des quartiers entiers sont maintenus sous surveillance policière, et leurs jeunes habitants exposés à des trajectoires pénales sans issue, à plus forte raison lorsque leur couleur de peau les expose aux repérages et aux préjugés, comme le montrent régulièrement de nouveaux travaux. Le coût de ces choix de société, aussi anciens soient-ils, devrait être mis en question, plutôt que laissé dans l’ombre.

Post-scriptum

Ce texte est la version écrite d’une intervention faite à l’EHESS le 10 novembre 2016, dans le cadre du séminaire Consommations et prohibitions des drogues, approche transversale. On en trouvera une version plus développée, en deux volets (vente en appartement/marchés de rue), dans le livre collectif La Catastrophe invisible. Histoire sociale de l’héroïne, paru en février 2018 aux éditions Amsterdam.

Photo en haut de page : étiquette d’opium marque de « l’araignée d’or ».

Notes

[1] IREP, Pour une recherche épidémiologique sur la pharmacodépendance (rapport), Paris, Centre médical Marmottan, 1983.

[2] Issues du système NEW-ADAM (New English and Welsh Arrestee Drug Abuse Monitoring), cf. Bramley-Harker E. (2001), Sizing the UK Market for Illicit Drugs, London, Home Office, Occasional Paper n° 74.

[3] Telles que les qualifiait alors la police.

[4] Les prénoms ont été modifiés.

[5] Léon Serguine, La poudre. Confessions d’un revendeur d’héroïne, Ramsay, 1980.

[6] Abdallah Toufik, « La scène ouverte au temps du sida : logique sécuritaire versus logique sanitaire », in : Transcriptase, n° 36, juin-juillet 1995.

[7] Le « grand Montmartre » évoqué par Retaillaud-Bajac concentre entre deux guerres 40 % des inculpés parisiens pour trafic et/ou usage de drogues. Il s’étend au carrefour des 9ème, 10ème et 18ème arrondissement de Paris. Emmanuelle Retaillaud-Bajac, Les paradis perdus. Drogues et usagers de drogues dans la France de l’entre deux-guerres, Presses Universitaires de Rennes, 2009.

[8] Projet d’autoroute à trois voies qui devait prolonger l’autoroute A10 en plein Paris sur deux kilomètres jusqu’à Montparnasse. Mis à l’étude dès 1957, il fut bloqué par des riverains en 1972 et abandonné en 1977 par Jacques Chirac, fraîchement élu à la mairie de Paris, suite à ces mobilisations. Sur ces questions, voir notamment Anne Clerval, Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La Découverte, 2013.

[9] Véronique de Rudder souligne l’« utilité urbaine » des immigrés pour les spéculateurs immobiliers. À l’îlot Chalon au tout début des années 80 dit-elle, « ils occupent en la préservant une réserve foncière. Ils en permettent l’ultime rentabilisation, mais au-delà, ils facilitent sa récupération quand le moment vient d’y procéder à une opération d’urbanisme », in : Autochtones et immigrés en quartier populaire. D’Aligre à l’îlot Chalon, L’Harmattan, 1987, p.227.

[10] Voir notamment Dominique Duprez & Michel Kokoreff, Les mondes de la drogue, Paris, Odile Jacob, 2000, et Michel Kokoreff, Michel Peraldi et Monique Weinberger, Économies criminelles et mondes urbains, Paris, PUF, 2007.

[11] Comme l’appelaient alors les usagers de ces marchés.