remonter les murs de l’ancienne maison avec des dictionnaires

par Anaïs Vaugelade

Illustrations de Mademoiselle Cocotte Minute

On connaît l’histoire des trois petits cochons : pour se protéger du loup, le premier se précipite dans une maison en paille, le second, dans une maison en branche, le troisième, dans une maison en briques. On connaît moins l’histoire d’Eliezer Ben Yehuda, celui qui élut domicile dans une langue abandonnée depuis deux millénaires, et entreprit de la rebâtir, mot après mot, pour qu’elle puisse devenir le foyer verbal des juifs à leur retour d’exil. C’est une histoire qui se passe bien avant qu’Israël ne soit un État.

Eliezer Ben Yehudah, qui s’appelle alors Eliezer Perelman, est né en 1858 en Biélorussie, qui s’appelle alors Empire Russe, dernier d’une famille juive et pieuse de cinq enfants dont Google ne sait rien, et que mon imagination peine à se représenter autrement qu’en pose de groupe, et en noir et blanc.

Quand Eliezer a deux ans, son père meurt. Quand il a trois ans, on l’attèle à l’étude du Talmud, c’est l’âge habituel, pour les petits garçons. Quand il en a cinq, un oncle plus riche décide de le prendre chez lui, et de lui payer une éducation, car l’enfant montre des dispositions, et qu’il serait chic d’avoir un rabbin dans la famille ; et quand il a treize ans, l’oncle l’envoie à la grande yeshivah de Polotzk, en Russie, pour qu’il apprenne la fonction de rabbin. Mais il y a trop de monde à la grande yeshivah, du coup, c’est à la petite yeshivah du rabbin Bleuker qu’Eliezer s’inscrit. De toutes les façons, quel que soit l’établissement, les études comportent une seule matière : Talmud.

Telle est l’éducation traditionnelle des jeunes garçons juifs : pas d’histoire-géo, pas de maths ou de littérature, pas de langues « étrangères », Talmud seulement, c’est-à-dire l’ensemble des commentaires et discussions ayant trait à la loi juive. Cette formation mène au rabbinat même si, pour ceux qui peuvent se le permettre, l’étude pour l’étude est encore préférable.

Le rabbin, Rav Yossi Bleuker, est un homme jeune, soigné de sa personne, et qui porte du satin — avec une plus grande expérience du monde, Eliezer aurait pu trouver le satin suspect, mais non, il est charmé. Et il devient le disciple préféré, le chouchou. Il est invité chez le maître, le samedi avant l’aube, pour étudier en privé les ouvrages théologiques au programme.

Puis, un matin, Rav Yossi Bleuker ouvre un traité de grammaire hébraïque — et c’est saugrenu comme de donner le programme du BTS mécanique à un jeune qui passe son permis de conduire… Mais, pourquoi pas.

Et puis, encore un autre matin, alors qu’ils sont seuls, absolument seuls dans la maison, Rav Yossi Bleuker tire de dessous le coussin de son fauteuil la traduction hébraïque de Robinson Crusoé, « Kour’ Oni » et de saugrenue, l’étude bascule dans l’hérésie.

Car ce rabbin est un maskil masqué, un partisan secret du mouvement Haskala, un de ces juifs « des Lumières » qui espèrent que, avec une éducation ouverte sur le siècle, ils cesseront d’être stigmatisables et sauront trouver le chemin de « l’assimilation ».

Dans un shtetl, un village juif de l’empire russe comme celui ou est né Eliezer, on vit quasiment en autarcie et on ne parle quasiment que le yiddish. Pour le russe, on manque d’occasions, quant à l’hébreu, il est réservé au sacré : on le lit, on l’écrit, mais, tant que le messie ne sera passé pour sanctifier la vie sur terre, on évite de le parler, pour ne pas le salir.

Les maskilim sont de ceux qui pensent que, puisque l’attente semble partie pour durer, on pourrait peut-être essayer de la faire plus confortable, gagner un peu de latitude, s’ouvrir, un peu.Et comme partout dans le monde les garçons juifs étudient l’hébreu, alors, il faut traduire le siècle en hébreu. (Les filles, on verra plus tard). L’hébreu est non seulement le mode de diffusion le plus pratique des idées nouvelles — puisque, partout dans le monde, tous les petits garçons le savent —, c’est aussi la langue de la « pride » juive, la langue des temps glorieux, contrairement au yiddish ou au ladino qui portent la marque des compromissions de l’exil — il vaut mieux faire envie que pitié, pour sortir dans le monde. Voilà pourquoi, explique-t-on, les idées nouvelles des maskilim arrivent portées par la plus ancienne des langues. Figure connue, selon laquelle la nouveauté, forcément difficile à appréhender, a besoin d’un emballage familier pour avoir une chance de s’imposer.

Ces maskilim ne sont pas des révolutionnaires, des réformateurs plutôt ; leurs ouvrages scientifiques clament qu’une meilleure connaissance du monde « contribuera à élever l’esprit pour contempler les merveilles du Tout Puissant [1] », les contes et les romans font jouer des personnages bibliques. Les romans sont très mauvais, dira plus tard Eliezer, mais, à leur décharge, la langue hébraïque est raide. Certes, quand un Sépharade et un Askénaze se rencontrent, faute d’un « jargon » commun, ils sont amenés à communiquer en hébreu. Mais les occasions sont rares. La langue est une morte-vivante richement parée, elle dort depuis deux millénaires dans le sarcophage du sacré, maintenue dans sa semi-vie par l’ardeur de générations de jeunes exégètes, dont le devoir est de ranimer le texte par le piquant de leur lecture.

C’est une langue qui n’a plus l’habitude de se confronter aux choses. Elle est incapable de nuances. « Quand ils montèrent sur la couche, ils étaient deux, quand ils en descendirent ils étaient quatre », ça envoie, mais c’est pauvre du point de vue du développement psychologique ; et comment décrire des prémices amoureux quand manque, par exemple, le verbe d’action décrivant la production par des attouchements légers d’une excitation de la peau agréable ou irritante provocant parfois un rire convulsif ? Plus tard, Eliezer inventera le néologisme « digdug », chatouiller, mais pour le moment, il s’en passe. Et, en cachette, il dévore cette littérature-là : L’amour de Sion, Le péché de Samarie, péplums bibliques situés dans une Judée en toc, qui produisent beaucoup d’effet sur le jeune garçon. À un camarade mis dans le secret, il donne des rendez-vous en dehors de la ville, pour y tenir de balbutiantes conversations littéraires, dans le même hébreu que les jeunes héros du livre : « La belle Tamar souhaite-t-elle voir la joie tomber sur le fourbe Amnon selon toi ? » « Selon moi la belle Tamar souhaite ». Eliezer a de moins en moins envie d’être rabbin, mais voilà, il ne voit pas encore quoi faire d’autre.

Puis, comme il passe du temps dans la maison d’étude d’une petite ville de Lituanie, il attire l’attention de Schlomo Naphtlali Yonas. C’est à la synagogue que monsieur Yonas repère Eliezer, à sa façon de lire la prière il devine que le garçon connaît la grammaire. Et il l’invite chez lui.

Et comme partout dans le monde les garçons juifs étudient l’hébreu, alors, il faut traduire le siècle en hébreu. (Les filles, on verra plus tard).

Schlomo Naphtlali Yonas a été un juif sérieusement hassidique, avant d’être atteint de maskilite, et maintenant, il écrit de la poésie en hébreu. Et comme toutes ses années d’études talmudiques ne font de lui ni un docteur, ni un avocat, il gagne sa vie en brassant de la bière.

Voilà qui décille les yeux d’Eliezer, quel autre métier que celui de rabbin pourrait-il étudier, lui qui ne parle que le yiddish, ne lit que l’hébreu ? Heureusement, monsieur Yonas a une fille, Dvora, de quatre ans l’aînée d’Eliezer. Elle sait le russe, et propose de le lui apprendre, afin qu’il puisse s’inscrire dans un lycée laïc, et elle lui apprend également le français, et l’allemand. Là-dessus, ils se promettent le mariage, Eliezer part au lycée russe de Dunabourg, ensuite, il fera médecine à Moscou, parce qu’il n’a pas plus envie de faire rabbin que brasseur, et quand il aura terminé, il viendra la chercher. L’oncle riche est extrêmement déçu, mais Eliezer s’en fiche, il est pauvre mais il a une nouvelle famille.

À Dunabourg, il sympathise avec un étudiant nommé Vitinski. Vitinski a de l’argent familial, il en fait profiter Eliezer, il lui paye la cantine, il l’héberge, lui donne des habits. Il l’aide à apprendre le programme de mathématiques. Et, un soir, voici qu’un second livre surgit à son tour de dessous un oreiller pour se jeter en travers de la route d’Eliezer. Il n’est même pas encore relié, mais déjà il brûle les doigts. Vitinski murmure le titre : En Avant !

C’est l’œuvre de Lavrov, un russe qui par crainte du tsar a préféré s’exiler. L’un des articles s’intitule « Faim ! Faim ! Faim ! ». Eliezer est très impressionné. « Faim ici, dit le texte, faim là, faim dans toute la Russie, par la faute du tyran », clame le texte. « Bon sang mais c’est bien sûr » se dit Eliezer. Maintenant il sera « nihiliste », ce qui dans le cadre du lycée de Dunanbourg signifie qu’il s’engage à sacrifier son avenir personnel sur l’autel de la liberté du peuple (entendons : le peuple russe), et à partager ses souffrances, ses humiliations et ses luttes. D’ailleurs, il se sent russe. Il s’est arraché à la fatalité du ghetto, et s’il lui arrive encore de lire la presse de la Haskala, ce qui touche à la vie juive lui semble petit, chétif. Il dit même : répugnant. Il en est sorti.

Maintenant, il va pouvoir rentrer, et moi je vais enfin pouvoir justifier la parution de ces propos dans ce numéro de Vacarme.

Maintenant, Eliezer a seize ans, et voilà que les Bulgares entament une lutte d’indépendance pour se libérer de la mainmise ottomane.

Sans exactement comprendre pourquoi, Eliezer se passionne pour ce conflit : il veut tout savoir des champs de bataille, il lit la presse avec fièvre, s’enivre à l’idée de la libération prochaine, et puis, une nuit, comme il parcourt les nouvelles depuis des heures déjà, ses pensées s’envolent des Balkans au Jourdain, et soudain une voix, dans sa tête, énonce : « Résurrection de la Langue d’Israël sur sa Terre Ancestrale ». Phrase sans verbe, sans locuteur, impérieuse comme le titre d’un nouveau chapitre. Eliezer s’ébroue. Se dit que ce n’est qu’une songerie, mais, ça insiste, ça chatoie comme le satin de la robe de la belle Tamar sous le soleil de Samarie, et le poulpe qu’Eliezer jusque-là avait travaillé à comprimer tout petit tout petit, profitant de la fatigue sans doute, s’expand d’un coup et étend ses tentacules dans les bras d’Eliezer, dans les jambes d’Eliezer, dans son cerveau. Empathie pour les peuples opprimés ? D’accord, mais empathie pour les peuples opprimés juifs. Luttes d’indépendance nationale ? Bien, mais luttes d’indépendance nationale juives. Et il sent ses troupes intérieures quitter un front pour l’autre. Il a hâte que le matin vienne.

Plus tard, dans son autobiographie, il dira comme cette nuit a décidé de son destin, mais se gardera bien « d’attribuer » cette voix, qu’il qualifie d’étrange.

À le lire, je dirais que c’est, pour lui, celle de « l’esprit du peuple », force collective sourde, qui dans les textes ultérieurs d’Eliezer, tient sa place sur l’échiquier politique avec autant de détermination que le premier consul de Russie ou le grand rabbin de Jérusalem. C’est elle qui vient de le rappeler à sa judéité, cette judéité qui n’est déjà plus une foi (Eliezer est devenu mécréant, et le restera), cette judéité d’« origine ». C’est l’esprit du peuple qui vient de lui dire : « Rentre à la maison ».

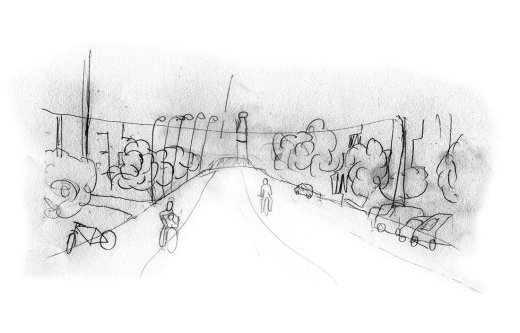

Sauf que, la maison de son enfance est devenue trop petite, elle a beaucoup rétréci en quelques années, il ne passera plus la porte, et puis, il s’en souvient, il y a toujours fait peur dans cette maison, avec ces pogroms qui marchent régulièrement dessus, et ça, il s’en doute, ce n’est pas parti pour s’arranger. Rentrer, je veux bien, mais pas là-dedans, par pitié. L’esprit du peuple est bien d’accord, d’ailleurs, il n’a jamais été question de « maison d’enfance », il n’a jamais été question de revenir sur ses pas. « Résurrection d’Israël et de sa Langue sur sa Terre Ancestrale » : le peuple est mort, sa langue est une ruine, sa terre n’est plus sienne depuis longtemps, tout est à faire, voilà ce que dit l’esprit du peuple. En architecture, on appelle cela un projet d’anastylose : ramasser des morceaux trouvés sur un site ancien, les réassembler, au présent ; et, bien sûr, créer les éléments qu’il faut pour que ça tienne. C’est beaucoup de travail. À ce compte, rentrer à la maison n’est pas une facilité.

À ce compte, pourquoi rentrer ? Ou même, pourquoi rebâtir Israël plutôt que les Aztèques ? aurait pu demander Eliezer. Sauf que cette question est bidon, c’est moi qui la pose, Eliezer n’a probablement jamais entendu parler des Aztèques. Et moi je fais mine de ne pas entendre la vraie question du pauvre garçon. Sa vraie question, c’est celle de son « attachement ». Eliezer a bien essayé de s’enfuir du judaïsme, mais le lien était élastique, il n’a pas rompu. S’y prendre autrement, donc.

J’ai rencontré une fois, sur leur lieu de campement, derrière le parking d’un Intermarché, une classe d’« enfants du voyage » aux prénoms incroyables : Flodor, Titi, Bobine, Disney, Melvita… Pratique commune m’a-t-on expliqué : pour éviter de donner, par mégarde, le nom d’un ancêtre mort, les parents avaient opté pour des prénoms trouvés dans les caddies. Il y a des gens qui savent ce que coûtent les héritages.

Et je crois que le projet de ressusciter l’hébreu, c’est comme dilapider l’héritage.

Ouvrir grand le cercueil de la langue, laisser ses charmes s’évaporer, disperser sa magie, la confronter au jour, à l’air du temps, aux affaires courantes, la désérotiser, l’obliger.

Comment s’y prendre ? Pour que l’hébreu ne soit plus la langue des situations exceptionnelles, pour qu’elle devienne la langue de tous les jours, il lui faut une localisation spatio-temporelle. La sortir du sac-à-dos, la poser quelque part, et pouvoir partir léger pour une petite promenade, un tour du monde ou même pour toujours. C’est tout le paradoxe, et en même temps, c’est logique : s’attacher vraiment, pour pouvoir se détacher. Quand les Britanniques proposent, en 1903, la création d’un foyer juif en Ouganda plutôt qu’en Palestine, Eliezer y est favorable. À la condition qu’on y parle l’hébreu. Le pays, pour Eliezer, c’est avant tout un endroit où accrocher la langue. On verra plus loin qu’une bouche ferait aussi bien l’affaire.

Ici, j’hésite. Je suis tentée de continuer, raconter par le menu la suite de la vie d’Eliezer : à chaque épisode, on voit l’époque passer par le prisme déformant de l’individu, les groupes d’humains se former, s’amasser, exploser comme des vagues, quel spectacle. (Et puis, quand Google veut bien, arrive une image de celui-là, de tel autre, et comme la photographie a fait quelque progrès depuis la naissance d’Eliezer, comme les images sont moins repeintes, maintenant, on distingue les yeux. On lit des empêchements, des fatigues. On a confusément le sentiment de voir ce que c’est, un destin. Sentiment du nu, curieux trouble, mieux que de mater des gens en slip.) Mais ce serait vraiment trop long, accélérons.

Ouvrir grand le cercueil de la langue, laisser ses charmes s’évaporer, disperser sa magie, la confronter au jour, à l’air du temps, aux affaires courantes, la désérotiser, l’obliger.

Après cette nuit-là, la nuit où l’esprit du peuple a parlé, Eliezer décide, presque sur le champ, de quitter Dunabourg pour Paris, et d’y faire mûrir son projet, car Paris est le centre de la vie politique internationale. À Paris, c’est un Russe qu’il rencontre, un « vrai Russe », c’est-à-dire, pas un de ces « Russes misérables et malades dont les ancêtres campèrent sur le mont Sinaï » [2], non, celui-là est une authentique « tête de goy », un « homme naturel qui voit les choses de ce monde telles qu’elles sont et non à travers le miroir déformant des esprits tortueux des juifs subtils de l’exil ». Ce Russe est un journaliste d’une quarantaine d’années qui a ses entrées au Sénat, chez Clémenceau, dans des cercles mondains où l’on croise Sarah Bernard. Il dit n’avoir rien contre les juifs, mais n’avoir rien pour non plus, pour la raison que « ce peuple n’a rien créé de grand dans le domaine de la science et des arts ». Mais le projet d’Eliezer l’intrigue, et sans le faire exprès, il l’objective, par la marque de son intérêt. Eliezer se décide à rédiger un article pour présenter son idée, à le faire publier dans la presse hébraïque. Et à préparer son départ pour la Palestine.

Mais entretemps, il a attrapé la tuberculose, il ne peut plus espérer devenir médecin, pas plus qu’agriculteur sur la terre ancestrale, comme il l’avait envisagé. Avant le départ, il a prévenu sa promise, Dvora Yonas, que ce n’était plus la peine de l’attendre, car quand on est tuberculeux, pauvre, sans métier, et sur le point de partir pour nulle part, on ne demande pas les jeunes filles en mariage. Dvora l’a rejoint aussitôt. Elle ne parle pas l’hébreu mais elle apprendra, elle est d’accord pour en faire sa langue. Entre eux, ils ne parleront plus rien d’autre, ils seront le Premier Couple Hébreu des Temps Modernes.

À Jérusalem, les institutions juives locales, de même que l’Alliance juive internationale, regarderont cette résurrection de l’hébreu avec grande condescendance. Eliezer a tout d’un meshugah, d’un exalté. Dans son autobiographie Eliezer donnera absolument raison à ses détracteurs : toute leur expertise, leur savoir politique, leur connaissance des populations ne pouvaient que les amener à conclure que l’anglais, ou l’allemand, feraient tout aussi bien l’affaire, et puis il y a d’autres urgences que de réveiller une langue endormie depuis 2000 ans. Mais, ajoutera Eliezer, un paramètre manquait à leur compréhension : le paramètre « esprit du peuple », bien sûr. Aussi, ils ont eu tort.

Drôle de position que la sienne ; il connaîtra une vraie précarité, tout en étant, à ses heures, un personnage public de premier plan, qui, par sa conviction et son entêtement, ouvre des polémiques et excite le scandale dans le tout petit milieu qu’est la « juiverie internationale » d’alors.

À côté d’articles écrits en hébreu, et d’heures d’enseignement dans les écoles de Jérusalem, le grand œuvre d’Eliezer Ben Yehudah, c’est le dictionnaire. Un dictionnaire qui compile les mots de toutes les époques de l’hébreu, du Talmud à la presse de la Haskala en passant par les ouvrages médiévaux les plus obscurs. Son premier projet est tout simple, récolter le plus de mots possible pour que la langue redevienne souple, nuancée, fluide. Quand, par exemple, il lui manque des mots pour les ustensiles de cuisine, il creuse ses souvenirs d’étudiant hassidique et retrouve dans un des suppléments de la Mishnah (compilation des lois orales juives), le Kelim, un traité relatif à la souillure rituelle des récipients, où il récupèrera un bol, deux plats, des couverts à salade…

Ensuite, comment ranger ces mots ? « Les deux tiers du vocabulaire sont enfouis dans des livres, connus seulement d’un millième d’entre nous », écrit-il. Or les dictionnaires sont faits pour ceux qui, connaissant tel mot, cherchent, par exemple, à en savoir le sens précis… Mais comment chercher « le mot pour le dire » dans un dictionnaire sans savoir, 1/ si ce mot existe, et 2/ à quelle lettre le chercher ?

Si on sait « le dire » dans une autre langue, alors, on utilise un dictionnaire bilingue. Mais pour cela, il faut parler une autre langue au préalable.

Et, dans le cas où l’on ne parle pas d’autres langues ? Comment faire un dictionnaire utilisable par une hypothétique première génération de personnes parlant « rak ivrit », l’hébreu seulement ?

Eliezer Ben Yehudah a l’idée d’un dictionnaire à plusieurs entrées.

L’entrée alphabétique, classique.

Et l’entrée par mots-vedette, c’est-à-dire qu’à la suite du mot « bol » seront rangés les mots « saladier », « cocotte », et aussi « assiette », « verre », « fourchette », « couteau » et « petite cuillère ».

À côté d’articles écrits en hébreu, et d’heures d’enseignement dans les écoles de Jérusalem, le grand œuvre d’Eliezer Ben Yehudah, c’est le dictionnaire.

Cela signifie aussi qu’un mot comme « ver luisant » apparaîtra trois fois : à sa place alphabétique, bien sûr sous le mot vedette « lumière », et aussi sous le mot vedette « ver » — sauf que le dictionnaire fera dix-sept tomes, que la publication sera achevée trente sept ans après sa mort par sa seconde femme et son dernier fils, et que sous l’article « ver », qui paraît dans le dernier tome, le champ sémantique a été oublié…

Mais voilà que se pose encore un autre problème, le problème de la définition des mots.

Car il ne suffit pas de dire que l’orme est « une sorte d’arbre », il faut encore préciser quelle sorte d’arbre. Or Eliezer réalise que, dans bien des occurrences, la question n’est pas tranchée ; que, selon les textes et les époques, la description de l’orme en question prend, là des airs de sapin, là de micocoulier…

Il interrompt la rédaction de son dictionnaire, étudie la philologie, et recommence tout depuis le début.

Mais la philologie ne règle pas tout.

Ben Yehudah donne pour exemple le mot « ma’der » [3]. Dans le texte biblique d’où il le tire, on comprend sans hésitation qu’il s’agit d’un outil pour creuser la terre, et c’est bien suffisant. Mais pour l’agriculteur, ce ne sera pas assez : s’agit-il d’un outil avec un manche long, ou court ? Sa lame est-elle large, étroite, pointue, dentée ? Eliezer recense d’un coté les outils existants sur le marché, puis, de l’autre, il étudie les plus infimes indices du texte, et propose des paires.

Et puis, parfois, il ne trouve pas le mot qui manque, alors il fabrique un néologisme. Le premier est d’ailleurs le mot « dictionnaire », « milon », en remplacement de l’expression « livre de mots », « sefer-milim ». Et les enfants d’Eliezer, lorsqu’il en aura et qu’ils commenceront à parler, lui fourniront gracieusement des quantités de trouvailles : sur le nom nappe, voici « serviette », sur le verbe tourner, voici « toupie », sur agitation voici « papillon ». Parfois, lorsque plusieurs mots semblent possibles, Eliezer les propose au vote des lecteurs, dans la « rubrique spéciale » du journal hébreu auquel il collabore. Mais comme la tâche est vaste, il instaure une méthode. Il note.

« 1- Rechercher, dans toute la mesure du possible, dans tous les genres littéraires, s’il existe, pour désigner tel ou tel concept, un terme hébreu, au moins pour ce qui est de la forme.

2- En l’absence d’un tel terme, chercher sur quelle racine de mot hébraïque on pourrait construire le mot souhaité. Or chaque langue a son génie propre (…). Par exemple : le français et l’allemand donnent à l’artisan qui coud les vêtements un nom qui rappelle l’action de couper le tissu : « tailleur » en français, « Schneider » en allemand, alors que l’arabe et l’hébreu se rapportent au fil utilisé : « hayyat », « khayyat ».

Imaginons que ce mot nous manque, et qu’il faille l’inventer ; nous pourrions partir de la racine des mots « couper », « tailler » et obtenir « hattakh « ou « gazzar ». Mais ce mot ne serait hébreu que dans sa forme, pas dans son âme.

Pour créer un nouveau mot, je prends donc chaque fois modèle sur la langue arabe, et je cherche dans les racines hébraïques celle dont le concept s’approcherait au mieux du mot arabe.

3- Et si je ne trouve pas de concept approchant, alors, plutôt que d’importer un mot occidental, j’emprunte directement à l’arabe ce mot dont la racine existait — on peut le tenir pour établi — dans l’hébreu, avant d’en disparaître sans laisser de trace [4]. »

Eliezer a découvert Alger juste avant son départ pour Jérusalem ; durant son séjour là-bas, c’est en hébreu qu’il communique, avec ces juifs qui ne connaissent pas le yiddish, et leur parlé oriental l’enthousiasme. Il croit entendre l’hébreu des origines (c’est d’ailleurs la prononciation qu’il adoptera pour l’hébreu, et non la prononciation ashkénaze). Et pour ce qui est de la terre ancestrale, il imaginerait bien quelque chose dans le genre Suisse, assemblage de cantons musulmans, chrétiens, juifs… Allant de Jérusalem jusque Damas, pourquoi non ?

Mais pour le moment, le pays est sous potentat turc. Jérusalem est une grosse bourgade somnolente, à la population majoritairement juive et religieuse, acceptée comme telle par les population arabes. Eliezer déconseille aux nouveaux arrivants juifs d’acheter des terres aux abords de Jaffa, là ou les populations arabes sont en nombre, de peur de déranger : « Pas de vague, on n’est pas chez nous ici », vieux pli de l’exil. C’est d’ailleurs vérifié par une « insulte », qu’il dit avoir entendue plusieurs fois de la bouche d’Arabes : « Les Juifs de Palestine sont toujours en exil », marque de mépris, proférée sans colère, raconte-t-il. Mais rien n’entame sa détermination. Eliezer se fait enregistrer à l’état civil turc sous le nom orientalisé de Ben Yehudah, « fils de Yéhudah » (Yéhudah est à la fois le prénom de son père, et le mot « juif »). Il adopte la djellabah des Sépharades, se laisse pousser la barbe pour ne pas heurter les pieux, fait shabbat, il ménage les coutumes. Mais il ne parle qu’hébreu, quelle que soit la langue favorite de son interlocuteur, assumant sa grossièreté et son impolitesse. Voire l’anathème : telle est l’accusation, lourde de conséquences, que porteront sur lui, à deux reprises, les orthodoxes juifs de Jérusalem. Et chaque fois, les conséquences sont conséquentes. Eliezer sera emprisonné pour agitation par les autorités turques, Dvora sera licenciée de son poste d’enseignante, et pour ses cinq ans, leur aîné, le Premier Enfant Hébreu, se fera casser la gueule, tandis que son chien sera lapidé.

Partant en effet du principe qu’il vaut mieux faire avec ce qu’on a, et aussi qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, Eliezer et Dvora ont fait des enfants, cinq en tout [5]. L’hébreu sera leur langue maternelle, même si leur mère vient juste de l’apprendre, même si personne ne le parle dans les rues de la ville.

« Je me suis efforcé de m’Eretz —Isréaliser », écrira Eliezer dans les premières pages de sa biographie. « Je me suis roulé dans sa poussière avec amour, j’ai aspiré son air avec avidité (…), même les souffrances qu’elle cause me sont chères. Pourtant je dois bien reconnaître qu’à certains moments de ma vie (…) surgissent devant mes yeux les images d’endroits qui n’appartiennent pas à Eretz Israel, et qui parlent à mon âme en une langue d’un secret attachement, alors je ressens que je ne suis pas né en Eretz Israel et que je n’éprouverai jamais, pour la Terre de mes Pères, la même affection profonde qu’un homme ressent pour le lieu de son enfance. (…) Et ce que je dis en relation au pays, je peux le répéter à propos de la langue [6] ». A House is not a Home. Mais, pour sa descendance, ce sera différent, il se le promet à lui-même.

Pour être certain du succès, Eliezer décide, à la naissance de son premier fils, Ben Zion, que celui-ci ne devra entendre aucune autre langue tant que l’hébreu ne lui sera pas acquis. La meilleure solution est encore que l’enfant ne sorte pas de la maison. Eliezer passe des jours à lire des listes et des textes au dessus du berceau de l’enfant « Dvora, Dvora ! tu entends ? Le petit a ri en hébreu ! » « Formidable, mais préviens-moi quand il aura pleuré en hébreu. »

Et pour ce qui est de la terre ancestrale, il imaginerait bien quelque chose dans le genre Suisse, assemblage de cantons musulmans, chrétiens, juifs… Allant de Jérusalem jusque Damas, pourquoi non ?

Trois ans plus tard, l’enfant n’a pas encore prononcé un seul mot, ni en hébreu, ni en quoi que ce soit d’autre. Tensions dans le Premier Couple Hébreu des Temps Modernes.

Tandis qu’Eliezer médite l’épisode dit du sacrifice d’Isaac, que Dvora est au désespoir, et que Ben Zion se tait, en ville, ça jase. « Enfin l’hérétique a été frappé de malédiction. »

Les amis de la famille s’inquiètent, et viennent à tour de rôle supplier Eliezer de suspendre l’expérience ; ils craignent que l’enfant ne devienne idiot pour la vie. « Et si l’expérience rate ? » demandent-ils. « En ce cas, je poursuivrai l’expérience avec mon second fils, mon troisième, mon quatrième, jusqu’à ce que je réussisse. » [7] En cachette, les amis incitent Dvora à désobéir, ils disent le mot, à ce point d’entêtement, c’est de la démence, chère Dvora.

Un hiver, alors qu’Eliezer est en déplacement (à dos d’âne), Dvora, recluse seule avec l’enfant, se laisse submerger par la mélancolie et chante pour lui une chanson russe. Ben Zion quémande des yeux. « Encore ! » Elle chante encore, elle chante chaque fois qu’Eliezer est sorti, et bien sûr, un jour, il rentre plus tôt que prévu et trouve non pas un amant dans le placard, mais du russe dans le salon. Grande Fureur. Eliezer est un homme petit, tuberculeux, sa poitrine est étroite, mais il trouve de quoi fracasser l’écritoire qui se trouve-là — sur lequel traîne le chantier du dictionnaire. Il hurle, Dvora pleure, implore, geint de terreur, et alors Ben Zion se précipite dans les jambes de son père et dit : Aba !

« Aba », c’est « papa », en hébreu. Ouf ! On s’embrasse, on pleure, on a gagné, tout est pardonné. Et pour ne pas gâter un tel succès, Eliezer décide de maintenir Ben Zion enfermé jusqu’ à ses sept ans.

Ben Zion lui aussi écrira son autobiographie, plus tard, sous le nom d’Itamar Ben Avi, poursuivant celle de son père, dont le récit s’interrompt précisément au moment de sa naissance. On y voit Eliezer papa perdre les pédales, comme si avec ce fils l’accomplissement du programme arrivait trop vite pour lui.

On voit surtout le petit garçon essayer confusément d’échapper à l’attente qui pèse sur lui, par le mutisme d’abord, puis en s’amourachant de la langue française, mais la dérobade s’avère impossible. Avant de mourir de la tuberculose, Dvora, la mère adorée, a fait promettre à son rebelle de fils : « Plus jamais un mot contre l’homme qui a fait revivre la langue hébraïque. Oui, toi et moi, nous sommes ses cobayes. Plus un mot. »

L’éditeur français [8] a choisi de publier les deux autobiographies, Eliezer puis Ben Zion, l’une derrière l’autre, et l’effet est très réussi : autant le récit du père est scrupuleux, embarrassé, inquiet des mises en scène de l’écriture, autant le récit du fils est à l’aise. Complètement désinhibé, même. On saute dans des trains moscovites en criant « à Paris ! », on s’offre des anneaux gravés de messages d’amour, on prête serment sur le lit des morts, on chante la beauté des filles du pays. Il est spectaculaire, surtout, quand il revient sur la vie de ses parents — que nous venons justement de lire — pour compresser des épisodes, arranger les évènements et les emboîter « mieux », d’une façon plus romanesque. La même histoire, mais en kitch.

Car les enfants comprennent toujours de travers. Ramener l’hébreu à la vie est le grand œuvre du père ; mais, de l’équation, le fils ne retient que le respect dû au « grand œuvre », dont il est lui-même l’accomplissement. Il se tient au centre, prince fanfaron dans son palais de mots, et la vie passe à la trappe.

A minima, on dira que ça fait une bien mauvaise littérature. A maxima, on peut penser à ce passage de Tsahal, de Claude Lanzmann, où David Grossman explique qu’Israël a un problème avec les mots. Que si, au lieu de parler de défense, Israël pouvait dire armée d’occupation, alors elle ne se serait pas tant étonnée de la révolte des occupés.

« Nation trop sûre d’elle-même » disent d’autres interviewés. Ou alors pas assez, précisément. Mais, pas d’anachronisme, ici le respect de « l’œuvre des pères » qui emprisonne, empoisonne le pays, c’est moins celui dû aux fondateurs qu’à ceux d’après la shoah, aux rescapés, juifs âpres, sur-déterminés. La shoah légitime Tsahal, on ne discute pas avec la shoah. Car, oui, Eliezer le Ghost Killer s’est fait doubler, l’histoire est passée par la bande. Les nouveaux morts-vivants, ceux qui continuent de tirer, bien malgré eux, sur les élastiques de la judéïté, c’est la shoah qui les a créés.

Mais Eliezer Ben Yehudah est mort en 1922, bien avant la création de l’État d’Israël, bien avant la shoah. En 1922, l’hébreu est devenu officiellement une langue parlée, et déjà le colossal dictionnaire commence à être obsolète.

Avec la multiplication des locuteurs, une partie des néologismes est tombée en désuétude pour être remplacée par d’autres, créés à l’usage, et c’est la première cause d’obsolescence.

Obsolescence aussi parce que les entrées par mots-vedette, forcément subjectives, ne servent plus dès qu’on connaît le vocabulaire.

Et puis, l’œuvre était monstrueuse, trop pour un seul homme, trop encore pour un sur-homme, deux épouses aimantes et une progéniture dévouée. En ratant sa prétention à l’exhaustivité, l’œuvre se discrédite d’elle même : le dictionnaire est une archive avant même le terme de sa parution.

Les linguistes s’accordent à dire que la renaissance d’une langue est un événement unique dans l’histoire de l’humanité, mais cela semble n’impressionner personne. Moins que personne, même, chez les Israéliens ; surtout chez ces Israéliens saturés de propagande nationaliste que je rencontre. Quand même, je prononce son nom : À Tel Aviv, à Jerusalem, Ben Yehudah, c’est un nom de rue.

Notes

[1] Selon l’introduction de Metsukei’erets, « Les piliers de la terre », de Nahum Sokolov, publié en 1878 et considéré comme le premier livre de géographie en hébreu.

[2] Le rêve traversé, autobiographie d’Eliezer Ben Yehudah, traduit par Gérard et Yvan Haddad.

[3] Grande introduction au Dictionnaire, préface de Eliezer Ben Yehuda, 1910.

[4] Grande introduction au Dictionnaire, op. cit.

[5] Trois des cinq enfants d’Eliezer mourront en bas âge, emportés par une épidémie de diphtérie, peu de temps après le décès de Dvora, leur mère. Il perdra également la première petite fille née plus tard d’Hemda, sa seconde épouse (qui n’est autre que la sœur cadette de Dvora).

[6] Le rêve traversé, op. cit.

[7] Mémoires du premier enfant hébreu, Itamar Ben Avi, traduit par Gérard Haddad et Catherine Neuve Église.

[8] C’est chez Desclée de Brouwer que l’on trouve ces deux textes rassemblés sous le titre La renaissance de l’hébreu : le rêve traversé/Mémoires du premier enfant hébreu, traduits par Gérard Haddad, Yvan Haddad, Catherine Neuve Eglise. On trouve également à l’Harmattan l’autobiographie d’E.B. Yehuda dans une autre traduction, non signée, vraisemblablement de Réuven Sivan, titrée Le rêve et sa réalisation, et accompagnée d’un choix de textes et d’articles.