Politiser les politiques européennes

par Vincent Casanova, Laurence Duchêne, Carine Fouteau, Marion Glatron, Stany Grelet, Gaëlle Krikorian, Aude Lalande, Carole Peclers, Adèle Ponticelli & Pierre Zaoui

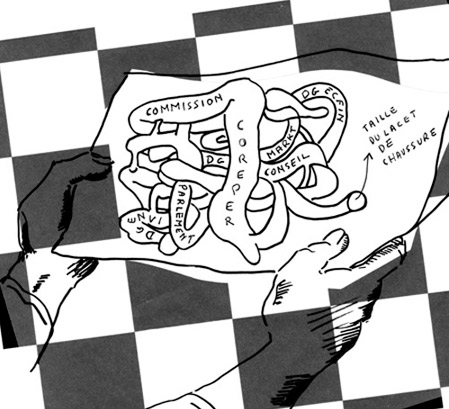

Illustrations d'Antoine Perrot

Les élections européennes arrivent et on a envie de pleurer. Le mur, le mur, le mur : à l’orée de leurs cinquante ans, les institutions européennes vont dans le mur, dépouillées de tout horizon de sens, dépouillées de toute gratification de résultat, dépouillées de toute légitimité démocratique. Et elles ne l’ont pas volé. Les politiques d’austérité imposées aux pays d’Europe du Sud sont une infamie. Les politiques d’immigration qui laissent seuls les Italiens de Lampedusa pêcher les corps morts des immigrants africains sont une infamie. L’accord de libre-échange avec les États-Unis, négocié en partie secrètement et qui pourrait brader des pans entiers de nos normes sanitaires et environnementales est une infamie. L’invention des « travailleurs détachés », qui induit un dumping social dans toute l’Europe est une infamie. La nouvelle validation du chalutage en eaux profondes est une infamie.

Qu’on renverse la perspective, qu’on passe du côté national, et ce n’est pas mieux. Des dirigeants qui continuent à se servir de l’Union européenne (UE) pour justifier leurs mesures les plus impopulaires, c’est une infamie. Des partis censément responsables qui mettent en tête de liste des candidats qui se contre-foutent de l’UE et ne pensent qu’à leur carrière personnelle, Nadine Morano d’un côté, Vincent Peillon de l’autre, c’est une infamie. Et les discours des médias et du grand patronat qui nous expliquent que refuser l’UE, c’est nécessairement faire le jeu du Front national, là c’est pire qu’une infamie : susciter la peur imaginaire d’un rapprochement des extrêmes au service d’une non-politique européenne qui nous prend plus que pour des cons, pour des êtres apeurés de l’avenir et là c’est insupportable — être des cons on veut bien, mais des apeurés, jamais.

Enfin, si on veut prendre un peu de champ, penser au projet européen, ce n’est plus infamant, c’est accablant. Se rappeler les grands Européens du passé : les moines du Moyen Âge, Hugo et Renan, Nietzsche et Zweig ? Non, on les aime bien, mais on ne peut pas. Honorer Jean Monnet et Robert Schuman pour avoir offert au continent européen sa plus longue période de paix ? C’est une fable pour enfants : la paix européenne doit sans doute moins à l’adoucissement des mœurs par le commerce, moins aux embrassades du couple franco-allemand, qu’à des jeux de puissance. Accablante plus encore, la belle idée d’une citoyenneté européenne déconnectée de la nationalité, quand on la confronte par exemple au traitement des Roms partout dans l’UE : mais de qui se moque-t-on ? et pourquoi pas un sondage à quatre entrées : vous sentez-vous européens et racistes ? ou anti-européens et anti-racistes ? ou européens et anti-racistes ? ou anti-européens et racistes ? Pitié, non, il faut s’arrêter.

Il est urgent de passer à un examen attentif des politiques européennes, si on souhaite les infléchir.

La tentation la plus simple, à gauche, semble être de renoncer. Soit qu’on ne croie pas ou plus à l’UE. Soit qu’on croie au contraire en la nécessité, vu le contexte, au moins temporairement, d’en passer par un détour national, avec un nouveau franc au service de notre industrie chancelante et de nouvelles marges de manœuvre. Ce n’est pas une tentation indigne, et l’argument selon lequel on jouerait ainsi le jeu du Front national est encore une fois un argument infâme. Mais ce n’est pas une tentation convaincante. Premièrement, parce que la sortie de l’euro est un pari économique et politique hasardeux. Deuxièmement parce que « l’Europe » n’existe pas : il n’existe que de multiples institutions qu’il convient de juger une à une. Troisièmement, parce qu’une telle tentation nous maintient sur un terrain intellectuel et politique où plus rien ne pousse depuis fort longtemps : il est urgent de passer d’un débat cadenassé sur les vertus de la construction européenne à un examen attentif des politiques européennes, si on souhaite les infléchir.

C’est l’objet de ce texte.

Exit ?

Puisque c’est sur le terrain économique que les critiques de l’UE sont les plus prolixes, commençons par là. C’est l’euro qui est le premier visé : en sortir serait le moyen de retrouver des capacités d’agir dont les États-membres se sont privés en adoptant la monnaie unique — en premier lieu, une politique de change. C’est une fausse solution.

Première erreur : les partisans de la sortie de la zone euro raisonnent en effet « toutes choses égales par ailleurs », comme disent les économistes, c’est-à-dire en supposant que les autres pays en resteraient membres. Autrement dit, les effets positifs attendus d’un exit sont pensés dans une stratégie non-coopérative : sortir de la zone euro permettrait de dévaluer, dévaluer permettrait à la fois de stimuler les exportations et de limiter les importations, ce qui stimulerait la production locale et l’emploi... à condition que les autres pays ne dévaluent pas, et à leur détriment. Tout cela fleure bon les années 1930, lorsque les pays à économie de marché s’étaient avérés incapables de s’entendre, ce qui avait conduit chacun à mener une politique de dévaluation compétitive et de repli protectionniste : l’effet fut d’amplifier la dépression générale et de l’étendre quasiment au monde entier. Aurait-on oublié aussi que, plus récemment, le projet de monnaie unique a été poussé dans les années 1980 par les effets collectifs néfastes de politiques de dévaluations concurrentes au sein de la CEE ?

Aurait-on oublié que le projet de monnaie unique a été poussé par les effets néfastes des politiques de dévaluations concurrentes ?

Deuxième problème : si la sortie de la zone euro est effective, quid de la dette publique ? Si elle reste libellée en euros, après dévaluation, elle explose. Elle contraint plus encore le pays qui a cru alléger cette contrainte. Il resterait à négocier entre pays européens une réduction des dettes… ce qui sera spécifiquement difficile pour la France, dont la dette publique est détenue à plus de 50 % par des non-Européens.

Quant au solde commercial, il dépendra des élasticités-prix des importations et des exportations, c’est-à-dire de leur sensibilité respective aux variations de prix engendrées par le nouveau taux de change. Autrement dit, les effets attendus d’une dévaluation sont soumis à des conditions restrictives qui sont loin d’être assurément réunies. La facture énergétique, quant à elle, exploserait à coup sûr tant que la transition énergétique n’est pas plus avancée qu’aujourd’hui.

Reste alors à envisager l’implosion totale de la zone euro, mais au petit jeu de qui dévalue le plus, ce ne sont pas les pays qui exportent peu de produits à haute valeur ajoutée qui se retrouveraient gagnants… Revenir aux changes flottants entre pays européens, c’est aussi renchérir les coûts de protection contre les risques de change et laisser croire paradoxalement que le marché fonctionne de manière efficiente pour fixer les taux de change : drôle de posture pour une gauche qui se veut radicale.

Rappelons enfin que les conditions de sortie de la zone euro n’ont pas été prévues par les traités européens, ce qui réduit d’autant la probabilité d’une retraite en bon ordre. Même la Grèce qui, compte tenu de sa petite taille relative, aurait pu envisager d’ouvrir la voie, ne l’a pas tentée, précisément parce que les effets de ce retrait semblaient si incertains que cela paraissait trop dangereux.

On peut certes décider de miser sur le choc de la sortie de l’euro : précisément parce qu’aucun scénario n’est probabilisable, nous serions alors contraints à inventer, forcés à tracer de nouveaux horizons. Mais c’est un pari terriblement hasardeux, où les parieurs ne prennent pas tous les mêmes risques... C’est sans doute la raison pour laquelle une partie des « économistes atterrés », pourtant très critiques envers les dysfonctionnements et les erreurs majeures des politiques économiques européennes, aggravés depuis le tournant de l’austérité, ne se résolvent pas à réclamer une sortie de la zone euro [1]. Il faut au contraire, selon eux, raisonner dans les cadres actuels de la zone pour viser une mutation de son fonctionnement.

Retour/détour national ?

Quant aux arguments politiques mobilisés à gauche pour rompre avec l’UE, ils se distribuent en deux grands types d’argumentaires, qui n’ont en commun que de partager un même objectif pour les temps actuels : « en finir avec » l’UE.

Passons sur Jacques Sapir qui, pour mettre en œuvre son projet de sortie de l’euro, en appelle à... Jean-Pierre Chevènement. Passons aussi sur Emmanuel Todd, pour qui « Maintenant, ce ne sont même plus deux cents familles françaises qui font la loi, c’est l’Allemagne ! », « l’Allemagne est le problème », et l’Europe serait « depuis le début du XXe siècle, ce continent qui se suicide à intervalles réguliers sous direction allemande » ; il égrène ainsi ce qu’il appelle des remarques de « simple bon sens historique », pour appeler la France à se dresser, « seul obstacle à une hégémonie durable en Europe pour l’Allemagne » (Marianne, 12 mai 2013).

L’hypothèse développée notamment par l’économiste Cédric Durand est d’une tout autre nature [2]. Point de souverainisme ici, mais la volonté de mener des politiques alternatives au néolibéralisme. Nourrie de la lecture de Nicos Poulantzas et de sa théorie politique de « l’étatisme autoritaire », cette argumentation défend que « tout projet politique qui prend au sérieux l’objectif de rupture avec le néolibéralisme doit se poser la question de la rupture avec l’euro et de ce fait, accepter de lutter contre l’UE elle-même ». Il faudrait alors « des grèves et des manifestations de masse, de la désobéissance et des occupations, des succursales bancaires malmenées et des surprises électorales… » et comme « les mouvements sociaux et les organisations de gauche demeurent fragmentés géographiquement, profondément ancrés dans les rythmes de leurs espaces nationaux, […] il faut donc rechercher une forme de rupture avec l’UE, ce qui implique mécaniquement d’en venir à un recentrage — au moins temporaire — sur un espace national de définition des politiques économiques et sociales. [3] » Durand prône en somme la « ruse de la raison internationaliste » et s’en remet à l’idée que les « subalternes » trouvent leurs pleins pouvoirs dans l’espace national.

– Ni, ni, staye Yevropeyskyy !

« L’Europe » est conçue comme un truc au-dessus des Nations. C'est un contresens : cette Europe n'existe pas.

C’est là ne pas tenir compte des leçons des travaux d’analyse localisée du politique qui ont montré combien le « capital d’autochtonie », lié à l’inscription du monde du travail dans le territoire de proximité, est l’une des ressources fondamentales mobilisées par les classes populaires, à mille lieux d’une geste des luttes à l’échelle nationale, dont la consistance est en partie reconstruite a posteriori, et quoi qu’il en soit tributaire des organisations nationales du mouvement ouvrier — le PCF, la CGT — dont la forme actuelle n’est pas éblouissante.

Cela conduit à la deuxième réserve que suscite ce scénario : Durand rappelle que « l’aspiration à la liberté et à l’égalité est quelque chose d’extrêmement contagieux ». Pourtant rien ne dit que c’est la sortie de l’UE qui favorisera « qu’un évènement national porte en même temps en lui un potentiel de contamination susceptible de transformer le régime international ». Est-il vraiment raisonnable de s’appuyer sur la « théorie des dominos » lorsqu’on a quitté l’espace commun ? Et cela sans même discuter de l’éventualité de nouveaux 1789 et 1917, qui, on le sent bien, constituent les événements de référence, soit l’aspiration à des « grands soirs » ?

L’Europe n’existe pas

Autre défaut : souvent, la critique de l’UE, même la plus savante, ignore, dans l’un ou l’autre des deux sens du terme, le fonctionnement institutionnel. Symptôme : toute une gamme de métonymies politiques, qui gomme l’hétérogénéité des institutions européennes. Soit on utilise une locution générale — « l’Europe », « l’UE », « l’UEM », etc. — pour les désigner toutes d’un bloc, un peu comme on dit « Washington » depuis le Texas pour pointer à la fois le Congrès, la Maison-Blanche et le Sénat. Soit on réduit l’UE à une de ses institutions : « la Commission », son président, sa bureaucratie. Dans les deux cas, « l’Europe » est conçue comme l’autre des États, un truc au-dessus des Nations. C’est un contresens : cette Europe n’existe pas.

– Descendons, dit-il.

L’architecture institutionnelle de l’UE repose en effet sur trois piliers : un Conseil européen [4], une Commission européenne, un Parlement européen. La Commission, qui propose les lois, et le Parlement, qui les vote, sont des institutions transnationales : leurs membres n’y représentent pas les différents États de l’UE. Le Conseil, lui, est une institution internationale : il est composé des chefs d’État et de gouvernement des différents pays. Pour le dire autrement, la Commission et le Parlement incarnent le tropisme fédéral de l’UE ; le Conseil, lui, incarne son ancrage national. Or qui a le plus de pouvoir ? Le Conseil, indiscutablement. Il décide des grandes orientations politiques de l’UE : c’est sa fonction explicite. Il nomme les membres de la Commission : d’où Barroso, choisi non pour la hauteur de ses vues européennes, mais pour sa docilité. Il contrôle le processus législatif par l’intermédiaire d’un Conseil des ministres (ou Conseil de l’UE), qui vote les lois aux côtés du Parlement. Il contrôle enfin l’application des lois, qui revient aux États-membres, puisque l’UE n’a pas d’exécutif propre. Bien loin des fantasmes sur « la bureaucratie de Bruxelles », la Commission n’est qu’un minuscule embryon d’administration fédérale : 35 000 fonctionnaires pour 450 millions d’habitants, soit moins que les 38 000 fonctionnaires du seul ministère français de l’agriculture. Pour l’heure, l’UE reste fondamentalement une assemblée d’États.

Confondre les différentes institutions européennes sous un seul et même terme est donc une erreur sémantique, qui en produit trois autres, politiques. 1/ En pointant « l’Europe », indistinctement, on lui impute des politiques qui sont en réalité décidées par les États. Ce n’est pas « l’Europe » qui a sombré politiquement et moralement avec les noyés de Lampedusa : ce sont les 27 États européens, qui veulent bien mutualiser la surveillance des frontières, mais pas l’accueil des migrants. 2/ En mettant Conseil, Commission et Parlement dans un même sac, on se rend incapable de discerner les tensions qui opposent les différentes composantes institutionnelles de l’UE. Or les cas sont nombreux où, loin d’être « la faute à l’Europe », les déceptions qui nous viennent de l’UE sont le fait de la moins européenne de ses institutions : sur la mise en place d’une taxe sur les transactions financières ou sur l’interdiction du chalutage en eaux profondes, c’est la Commission qui pousse et ce sont les États qui bloquent. Symétriquement, les cas ne sont pas rares où les avancées proviennent de la plus fédérale des institutions européennes : à la mi-avril 2013, par exemple, le Parlement votait l’encadrement des activités bancaires ; or le plafonnement des rémunérations des banquiers ne figurait pas dans la proposition initiale de la Commission. 3/ Enfin, en opposant « l’Europe » aux États, on ouvre une fausse alternative : en l’état actuel de la construction européenne, il est tout à fait absurde d’opposer les États à l’Europe, et tout à fait faux de prétendre qu’on irait mieux en libérant les États du carcan de l’UE, puisque l’UE, pour l’heure, n’est pas beaucoup plus que le collège de ses États-membres...

L’Union européenne, ça existe déjà

Au fond, si la critique eurosceptique ne parvient pas à nous convaincre, alors même qu’il y a de bonnes raisons de vouloir en finir avec quelques-unes des politiques, lamentables, menées par l’UE, c’est à cause d’un défaut qu’elle partage avec l’enthousiasme europhile : elle indexe l’évaluation des politiques européennes à l’évaluation de la construction européenne. Face à une politique européenne, au lieu de la juger pour ce qu’elle est, les uns et les autres lui posent et se posent la question suivante : donne-t-elle raison ou tort au projet européen ? Fait-elle franchir un pas dans la construction d’une Union plus intégrée ? Du coup, le débat se coince.

Du côté europhile, on interdit ou on minimise la critique des politiques européennes, au nom de la construction européenne : « Oui, c’est vrai, l’UE mène des politiques pourries, mais il faut les avaler, sans quoi on compromettrait le projet européen et on deviendrait l’allié objectif de Le Pen ». L’argument a toutes les chances d’échouer : non seulement les eurosceptiques de gauche l’entendent comme une insulte, ce en quoi ils n’ont pas tort, mais l’enthousiasme fleur bleue des europhiles de tout bord finira par se flétrir si on ne l’arrose qu’à la realpolitik… De l’autre côté, même biais : pour les adversaires de l’UE, les ratés des politiques européennes viennent nourrir un procès à charge, rétrospectif, revanchard, contre le projet européen, sur le mode « on vous l’avait bien dit » : si les politiques de l’UE sont ce qu’elle sont, c’est parce que les institutions de l’UE étaient programmées dès le départ pour l’être, il faut donc en sortir. Cette fois, ce sont les europhiles de gauche qui le prennent mal : ils se sentent pris pour des bananes.

Or près de cinquante après ses premiers pas, « l’Europe » n’est plus un projet, un avenir, un horizon, souhaitable ou redoutable : c’est une réalité, un déjà-là, étonnamment endurant quand on a en tête l’histoire du continent européen, en train de résister à la plus grave des crises économiques qu’il ait jamais connues, se renforçant ce faisant. Qui peut croire que l’UE va s’auto-dissoudre ? Que la Grèce, après avoir accepté l’amère potion européenne qui conditionnait son sauvetage, abandonne aujourd’hui l’euro ? Même une victoire de l’extrême droite europhobe aux prochaines élections du Parlement ne signifierait pas la mort de l’UE, tant le Conseil, on l’a vu, domine l’architecture institutionnelle. L’UE est là pour longtemps : on peut ne pas en partager le souhait, difficile de ne pas en admettre la très grande probabilité.

Près de cinquante ans après ses premiers pas, « l’Europe » n’est plus un projet, un avenir, un horizon : c’est une réalité, un déjà-là.

Si on l’admet, la seule position conséquente, pour nous autres gouvernés de l’UE, est celle-ci : traiter l’UE comme un des plans de l’action et du jugement politiques, ni plus, ni moins ; y exercer là aussi, pas moins qu’à d’autres échelles, nos facultés de juger et nos puissances d’agir, aussi modestes soient-elles ; y repérer des clivages, s’y situer, en produire ; identifier des possibles et des obstacles, des alliés et des ennemis ; y faire en somme, ici aussi, pas forcément plus mais pas moins qu’ailleurs, de la politique, tout simplement. Il n’est évidemment pas vain de se demander si on souhaite « plus ou moins d’Europe », des institutions plus fédérales ou toujours aussi intergouvernementales, une zone euro à solidarité renforcée ou un euro ravalé au rang de monnaie commune, etc. Mais il est grand temps de passer de la question « pour ou contre l’Europe » à d’autres enjeux, d’autres alternatives, d’autres clivages : gauche contre droite, relance ou austérité, travail ou capital, etc. — ceux-là même que nous traçons lorsque nous pensons et agissons politiquement aux autres étages (national, municipal, régional, mondial) de notre condition de gouvernés.

Ne pas se gêner

Conséquence libératrice de ce changement d’optique : il n’y a plus aucune contradiction à souhaiter plus et à cogner à bras raccourcis sur les politiques conduites — on va pouvoir s’en donner à cœur joie. Réciproquement, ce n’est pas parce qu’elles démontrent la défaillance du projet européen, mais en elles-mêmes que les politiques européennes pourries sont des politiques pourries, et qu’il faut les vomir. Trois exemples suffiront.

1/ Les politiques d’austérité ont incontestablement la palme des décisions que l’on ne peut défendre. Non seulement elles ont imposé une baisse des salaires nominaux, contre toutes les leçons de l’histoire de la crise des années 1930, mais elles ont produit un chômage stratosphérique, explosant les records de ces mêmes années 1930, en Grèce ou en Espagne. Elles ont poussé les pays du Sud dans une logique déflationniste qui les conduit à supporter seuls le coût de l’hétérogénéité croissante des situations macroéconomiques au sein de la zone euro. Elles ont en outre été imposées dans des conditions démocratiquement peu défendables, jouant d’un double langage du chantage aux aides et de la légitimité des gouvernants nationaux démocratiquement élus qui les mettaient en œuvre. Elles ont enfin ouvert les vannes d’un racisme intra-européen au plus haut niveau, qu’on repense aux atroces dénominations de PIGS (Portugal, Italie, Grèce, Espagne) ou aux unes de journaux interrogeant : « qui veut payer pour la Grèce ? ». Bref, elles sont parvenues en l’espace d’un an à effondrer la recherche d’une voix commune face à la crise, à dresser les Européens les uns contre les autres, à pousser chacun à considérer l’autre comme responsable et à enfoncer l’économie européenne dans une récession-stagnation persistante.

Les corps repêchés au large de l’île de Lampedusa ont brutalement rappelé la violence de la politique migratoire menée par les États de l’UE.

2/ À ceux qui l’auraient oublié, les corps repêchés au large de l’île de Lampedusa cet automne ont brutalement rappelé la violence de la politique migratoire menée par les États de l’UE. Le mécanisme à l’œuvre est implacable. Les conditions d’accès légal à l’UE sont particulièrement inégalitaires : accueillantes pour les ressortissants des pays riches et les riches des pays pauvres, elles sont restrictives pour les autres. Sans recours à la corruption, les candidats au départ sont donc bien souvent condamnés à l’illégalité. Les politiques conduites par les États à l’échelle européenne favorisent ainsi ce qu’elles affirment vouloir combattre : les basses œuvres de l’agence Frontex aggravent la situation des migrants. Par ailleurs, la colère et la honte sont rendues plus aiguës par l’écart entre la promesse de la liberté de circulation, inscrite au centre du projet européen, et son insupportable contrepartie qui s’exerce principalement sur les migrants plus démunis, y compris ceux de l’intérieur. Les Roms, à cet égard, sont un reflet du traitement discriminatoire réservé aux étrangers « extra-communautaires ». Plus européennes que n’importe qui, au sens où elles pratiquent l’Europe, y vont et viennent, en parlent les langues, ces populations, en subissent pourtant les pièges comme personne d’autre. L’Acte unique de 1986 lui-même, en abolissant les frontières internes, prévoit une dérogation qui les vise implicitement en écrivant en toutes lettres que ne sont libres de se déplacer que les personnes disposant de « ressources suffisantes ». Les textes ne précisent pas combien d’argent est nécessaire pour devenir un « suffisamment bon citoyen européen ». Ils n’en ont pas besoin. Tout le monde comprend à qui s’adresse cet état d’exception.

– T’es naïf, ils avaient seulement besoin de deux larrons pour figurer dans une fiction.

3/ L’amour aveugle du néo-libéralisme est une aberration. Cela remonte à loin. On se souvient du procès de Pretoria, il y a quinze ans, et du gouvernement américain main dans la main avec la Commission européenne dans le soutien à leurs industries pharmaceutiques, qui portaient plainte contre le Gouvernement sud-africain pour atteinte à leur propriété intellectuelle et viol des règles de l’OMC. Il ne se jouait pas moins là que l’accès des malades du sida sud-africains aux traitements antirétroviraux. La mobilisation fut victorieuse, mais on se serait volontiers passé de l’épisode.

On se souvient aussi de la directive Bolkestein de « libéralisation des services », qui fit couler tant d’encre entre 2003 et 2006 pour avoir simplifié la circulation des services dans l’aire européenne, au prix d’un abaissement drastique des niveaux de protection des travailleurs. Libéralisation aujourd’hui tempérée par la préséance accordée aux réglementations locales, mais dont les effets différés se mesurent dans les débats sur les travailleurs « détachés ». On pourrait continuer avec les arrêts Viking et Laval de la Cour de justice européenne, déclarant les mobilisations de travailleurs contraires à la libre concurrence. Et revoilà aujourd’hui la folie de la passion libérale, avec le lancement de négociations sur des accords « transatlantiques » de libre-échange. Cette chimère encore en projet — les accords sont attendus à échéance de quelques années, ils devront être votés par le Parlement européen élu en 2014, un renversement est donc encore possible si l’enlisement n’engloutit pas tout avant — vise non seulement à libéraliser les échanges avec les États-Unis mais à créer un vaste marché intérieur transatlantique grâce à l’harmonisation des normes et des réglementations. Dirigée contre la puissance commerciale de la Chine, l’entreprise est surtout le lieu de tous les dangers pour une UE animée par sa croyance dans les vertus du libre-échange, quand il faudrait des politiques commerciale, agricole et industrielle susceptibles de soutenir la confrontation avec un partenaire qui, lui, en a construit de solides. « Pour sortir de la crise, qui est une crise du néolibéralisme, on nous propose davantage de néolibéralisme [5] », résument justement des eurodéputés verts. Il serait temps pourtant de changer de sirènes.

Tout est possible

Ces politiques sont indiscutablement odieuses. Pour autant, étaient-elles programmées dans les gènes institutionnels de l’UE ? Les Traités qui organisent l’architecture de l’Union, fixent ses objectifs, encadrent ses acteurs, sont non seulement accusés de restreindre les marges de manœuvre des gouvernements nationaux, mais d’engendrer des politiques néolibérales, ordo-libérales, austéritaires, pro-américaines, anti-pauvres, et anti-démocratiques comme une poule pond des œufs [6]. C’est faux, pour trois raisons.

D’abord parce que relire l’histoire de l’UE depuis sa fin est une erreur de méthode, bien connue des historiens : une illusion téléologique, qui découvre au début du processus les causes de ce qu’il a produit, et écrase rétrospectivement, sous le déroulement implacable d’un programme originel, tout ce que l’histoire in progress a d’incertain, réduisant ce faisant l’activité politique de ceux qui croyaient la faire à une agitation sans effet.

Ensuite, parce qu’au cœur même de la matrice européenne — monnaie, marché, discipline budgétaire — on observe qu’à institutions constantes, des politiques différentes peuvent être défendues et menées : des glissements, des variations, donc de la politique, sont possibles.

Ainsi, lorsqu’elle juge des politiques des États, la Commission apparaît comme le chantre des exigences d’orthodoxie budgétaire, et c’est ce qu’on lui reproche. Pourtant, depuis peu, en mai dernier, en décembre aussi, elle a (enfin) assorti ses recommandations budgétaires, ô combien libérales, d’exigences envers les excédents allemands : alors que nous sommes liés par l’euro, l’hétérogénéité des situations macroéconomiques des pays membres est désormais identifiée par tous comme le principal enjeu. Et la commission de souligner que les énormes excédents allemands y participent et doivent être l’objet de mesures, comme la création d’emplois plus durables, voire une augmentation des salaires.

L’UE de la discipline budgétaire ne doit pas faire oublier celle des aides régionales et sectorielles ; L’UE de la concurrence ne doit pas occulter celle de la coopération.

Mais l’exemple le plus probant est peut-être paradoxalement celui de la BCE. Par la voix de son gouverneur, dont le passé goldmansachsien n’est pas la moindre des raisons d’enrager, la BCE a fait preuve depuis le déclenchement de la crise des subprimes d’un pragmatisme dépassant les attentes. Elle a non seulement, comme les banques centrales américaine ou anglaise, fourni des masses de liquidités pour éviter la réalisation d’un effondrement systémique du système bancaire, mais elle a utilisé à plein tous les instruments à sa disposition pour lutter contre la récession et sa potentielle dérive en dépression. Elle a même dépassé les cadres stricts de son mandat en annonçant en juillet 2012 qu’elle rachèterait de manière illimitée les titres de dette publique, produisant ainsi l’apaisement de la crise des dettes souveraines qui menaçait d’un effet domino délétère. L’annonce largement commentée en novembre 2013 d’un nouvel abaissement des taux directeurs face au risque de déflation dans la zone euro a mis au jour un usage nouveau du traité qui l’institue : puisque le taux d’inflation à moyen terme doit être « inférieur mais proche » de 2% — ce fameux 2% que la gauche trouve à juste titre trop faible —, la BCE a décidé d’imposer une baisse des taux au gouverneur allemand en se réclamant des traités. Le vrai problème est que cette politique monétaire ne produit pas les effets de relance escomptés, car à elle seule elle n’est pas efficace.

D’autre part, les politiques européennes ne se limitent pas à la gestion du marché commun et de la monnaie unique. Les eurosceptiques les réduisent très souvent à l’orthodoxie budgétaire des traités, à la libre circulation des capitaux et des marchandises, sans considération pour leurs effets sur le bien-être des peuples. Cette réduction de l’UE est paradoxale : elle valide implicitement la position qu’elle dénonce en faisant des politiques économiques l’alpha et l’oméga du processus européen. Surtout, elle appauvrit considérablement l’analyse.

– Tout est sous contrôle ? Mettons nos chaussures.

Dès qu’on élargit un peu la focale, on découvre en effet une autre gamme de politiques publiques, loin d’être toutes dénuées d’intérêt. L’UE de la discipline budgétaire, hostile aux dépenses publiques, ne doit pas faire oublier l’UE des aides régionales et sectorielles, qui ont fait converger les niveaux de vie des Irlandais, des Portugais avec celui des Français, du moins avant la crise. L’UE de la concurrence (le marché commun et son gardien, la Cour de Justice européenne) ne doit pas occulter cette UE de la coopération, faite de projets technologiques et industriels commun, qui court du CERN à Airbus. L’UE de la suppression des obstacles douaniers ne doit pas faire oublier l’UE de la fabrication de normes, notamment sanitaires et alimentaires : régulation des abattoirs et des conditions d’élevage et de transport des animaux, interdiction des antibiotiques pour favoriser la croissance des bêtes, limitation de l’administration d’hormones, labels alimentaires, etc.

Il s’agit d’investir les questions européennes avec la même exigence politique que celle à laquelle nous prétendons aux autres échelons.

Plus généralement, en matière d’environnement, l’UE déploie une importante activité : elle a ratifié sans hésiter le protocole de Kyoto, montré l’exemple en mettant en place un marché de quotas d’émissions de CO2 (un dispositif reposant sur le principe pollueur-payeur, visant à rendre les émissions coûteuses), a pris acte des défauts du dispositif (au lieu d’augmenter, le prix de la tonne de CO2 avait diminué), cherche à les corriger (le Parlement européen a voté en novembre 2013 le gel de 90 millions de tonnes), etc.

Par d’autres politiques, l’UE promeut l’égalité en luttant contre les discriminations. La « race directive [7] » (2000) établit un système de protection contre les discriminations directes et indirectes et permet les « discriminations positives ». Une autre directive portant sur le travail institue une protection contre les discriminations (religion et convictions, handicap, âge et orientation sexuelle). Une autre encore (2006), portant toujours sur le travail, vise à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes… On peut encore citer aussi le “bail-in bancaire” (décision de juillet 2013). Cette disposition de la réglementation européenne de gestion des crises bancaires demande à ce que les créanciers contribuent aux pertes avant les contribuables. Elle entrera en vigueur en 2018.

Comme le rappelle avec humour un clip non officiel pour les prochaines élections européennes [8], les politiques européennes ne permettront pas de stopper la guerre en Syrie, la dictature en Afrique, le sexisme au travail, le racisme partout... Ennuyeuses, elles tendent pourtant pour beaucoup d’entre elles à rendre la vie (au moins un peu) meilleure.

Jouer au milieu

Entendons-nous bien. Il ne s’agit en aucun cas de dresser une liste des politiques intéressantes pour compenser celle des politiques désastreuses, comme on équilibrerait les plateaux d’une balance. L’enjeu n’est pas, nous y insistons, de dresser le bilan de la construction européenne : alors, cinquante ans plus tard, combien d’échecs ? combien de réussites ? le solde est-il négatif ou positif ? stop ou encore ? Non : s’il faut se mettre en position de percevoir la diversité des politiques européennes, c’est pour s’engager dans un exercice renforcé du jugement politique, appliqué à l’UE comme aux autres plans de la politique, pour investir les questions européennes avec la même exigence politique que celle à laquelle nous prétendons aux autres échelons.

C’est à cette condition qu’on mettra à distance un euroscepticisme tautologique, qui condamne l’UE sans appel après l’avoir réduite à sa part condamnable. Mais c’est aussi à cette condition qu’on sortira, simultanément, des lamentations et des incantations qui structurent trop souvent l’europhilie de gauche. Il ne s’agit plus, aujourd’hui, de se laisser convaincre par des partis qui nous promettraient que cette fois, c’est la bonne, que ce coup-ci, sérieux, croix de bois croix de fer, on va restaurer un rapport de force, renégocier les traités, rouvrir des marges de manœuvre, retrouver le chemin dont les « européistes » rêvaient après la Seconde Guerre mondiale : celui d’une « Europe politique », « sociale », ou « des peuples », trahie ou rabaissée par « l’Europe-marché » que nous connaissons. Ces lignes d’horizon sont peut-être sympathiques, elles n’en restent pas moins désespérément vagues. Procédons à l’envers : pour formuler ce que nous voulons, partons de l’UE là où elle est.

Il suffit de tendre l’oreille pour énumérer des politiques européennes souhaitables, réalisables non pas en dehors de l’UE mais en son sein, non pas une fois qu’on aura remis l’UE sur ses pieds politiques mais dès maintenant :

- Une renégociation de la dette grecque, puisque celle-ci est désormais majoritairement détenue par les États-membres : c’est ce que propose Syriza ;

- La mise en place, là tout de suite, d’une taxe sur les transactions financières, que Bercy essaie scandaleusement de raboter, alors qu’elle faisait enfin consensus parmi les dirigeants de l’UE ;

- L’instauration d’une assurance-chômage européenne, ce qui enclencherait un transfert automatique entre les pays économiquement bien portants et les pays qui traversent une mauvaise passe : une solidarité autrement solidaire et bien plus efficace que la cure d’austérité infligée à la Grèce en contrepartie de prêts par ailleurs remboursables. Irréaliste ? Bercy est pour [9] ;

- Une autre politique de l’immigration, qui reconnaisse le droit inaliénable à la circulation et à l’installation, seul moyen d’en finir avec les morts aux frontières, et meilleur moyen de rayonnement international ;

- La révision (et non un simple aménagement) de la directive de 1996 sur le travail détaché : car l’employeur d’un travailleur détaché ne doit plus pouvoir jouer avec le différentiel de cotisations sociales entre États-membres.

- La reconnaissance d’un droit de grève européen, dont la Cour de justice européenne garantirait l’effectivité.

- La mise en place d’un label « produit européen », qui tiendrait compte de l’intégralité de la chaîne de production, et non de sa dernière étape.

- Etc.

– Hum !

– Une mascarade… Et les citoyens qui demandent des comptes ?

Le Sénat, j’adore ?

Pour mettre en musique tout cela, quelques outils sont nécessaires. Sans qu’il soit besoin d’attendre ou d’invoquer une énième fois une refonte de l’UE, de bas en haut, de la cave au grenier, sans quoi on pourrait attendre longtemps. Or il y a urgence. Pour commencer, on pourrait ne plus se plaindre du « déficit démocratique » de l’UE, qui a atteint un niveau de transparence parlementaire qu’aucun pays membre ne peut vraiment prétendre égaler, connaît un jeu de contre-pouvoirs plutôt costaud et un droit d’initiative citoyenne infiniment moins fermé que son récent équivalent français. Plus généralement d’ailleurs, on pourrait cesser d’évaluer les institutions de l’UE à l’aune de critères démocratiques plus exigeants que ceux que nous appliquons à nos propres institutions nationales. Les institutions de la Ve République sont-elles si idéalement démocratiques ? Le Sénat, vraiment, on y tient ? L’article 16 et les « pleins pouvoirs » au Président, on kiffe ? L’article 49-3 et le gouvernement par ordonnances, même encadré depuis 2008, sont-ils exemplaires ? La France n’est pas indemne de césarisme.

Les problèmes de démocratie de l’Europe sont 1/ la prééminence du Conseil donc des États, 2/ l’irresponsabilité de la Commission devant le Parlement.

En bref, le problème paraît moins aujourd’hui d’atteindre à l’idéal que d’avancer. Quitte à paraître prosaïque, les problèmes de démocratie de l’Europe aujourd’hui sont 1/ la prééminence du Conseil donc des États, 2/ l’irresponsabilité de la Commission devant le Parlement, et par ailleurs l’absence de traitement digne de ce nom des questions européennes par l’essentiel de la presse généraliste.

Au minimum il faudrait appliquer la règle du traité de Lisbonne, qui permet au Conseil de choisir le président de la Commission parmi les têtes de liste des partis — en d’autres termes donner aux partis, et donc au Parlement, la main sur l’investiture du Président de la Commission. Au-delà on pourrait aller vers une véritable investiture du Président de la Commission par le Parlement, en procédant par exemple à l’anglaise où le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Plus concrètement, et pourquoi pas, on aimerait que l’un des cœurs des débats électoraux à venir porte sur le nom du prochain commissaire à la concurrence. Une question simple à poser permettrait d’y voir clair dans les positions de chacun. Enfin pourquoi ne pas généraliser à tous les partis l’organisation de primaires européennes visant à dégager des têtes de liste, à l’instar de l’initiative actuelle des Verts européens www.greenprimary.eu ? On pourrait ainsi élargir un peu les paysages de campagne, et éviter peut-être la satellisation de listes par des députés en quête de rente. Redisons-le : il n’y aurait aucun obstacle démocratique à cela.

Reste que la réalité fait mal : la droite domine dans la majorité des États de l’UE, elle domine donc dans l’UE, au Conseil, au Parlement, dans toutes les instances européennes, partout. Comment conserver des désirs de gauche dans une UE de droite ? La gauche est aujourd’hui piégée par un double bind : soit défendre une politique de gauche au niveau européen, mais pour perdre son âme dans des négociations techniques et les compromis nécessaires avec la droite ; soit rejeter en bloc les politiques européennes marquées du sceau de la droite et se replier, tantôt sur le périmètre national, tantôt sur un aveu d’impuissance.

Peut-être faut-il juste ignorer l’alternative. S’atteler à mener des batailles contre la droite à l’échelle européenne autant que nationale, en les formulant comme telles. Arrêter en d’autres termes d’être pour ou contre l’Europe, mais lutter contre les politiques européennes de droite. Arrêter de laisser croire que le repli sur l’échelle nationale, le refus de l’échelle européenne, dissoudraient magiquement la contrainte européenne. Nous n’avons le choix qu’entre deux manières de dépendre de nos voisins : dans les mêmes institutions qu’eux, ou en dehors.

Notes

[1] Voir leur livre Changer l’Europe, Les Liens qui libèrent, 2013.

[2] Voir le livre qu’il a coordonné, En finir avec l’Europe, La Fabrique, 2013.

[3] Cédric Durand, www.contretemps.eu/interventions/ruse-raison-internationaliste.

[4] À ne pas confondre avec le Conseil de l’Europe. Celui-ci regroupe les 47 États signataires de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’Homme en émane. Elle n’a rien à voir avec l’UE.

[5] Yannick Jadot, eurodéputé écologiste et vice-président de la commission du commerce international du Parlement européen.

[6] L’argument est commun à Cédric Durand (op. cit.) et à Robert Salais (Le viol de l’Europe, PUF, 2013). L’un et l’autre débouchent cependant sur des préconisations différentes — “en finir avec l’Europe” pour Durand, réaliser enfin une Europe digne de ce nom pour Salais.