Pour une contre-généalogie de la race à propos de C.L.R. James

par Matthieu Renault

L’expérience politique est toujours singulière, unique, fragmentée. La race aussi fait exploser le commun. À partir d’une réflexion sur le travail de l’auteur caribéen C.L.R. James, Matthieu Renault dessine les contours d’une contre-généalogie de la race où la traduction des expériences singulières devient le fondement d’une politique de l’universel.

Né à Trinidad en 1901 et mort à Londres en 1989, C.L.R. James est de nos jours considéré comme un des principaux précurseurs d’une théorie des relations entre classe et race. Penseur marxiste de premier plan, James n’a jamais cessé de conférer une importance fondamentale à la notion de lutte des classes ni de s’intéresser aux luttes révolutionnaires du prolétariat en Europe et aux États-Unis. Cela ne l’a nullement empêché de problématiser les mouvements de décolonisation et d’y prendre part. Il est l’auteur en 1938 d’une fameuse histoire de la Révolution haïtienne, Les Jacobins noirs ; puis fait dans les années 1940 figure de spécialiste de la « question noire » au sein des organisations trotskistes nord-américaines. Il se lie ensuite aux dirigeants africains des indépendances, Kwame Nkrumah (Ghana) et plus tard Julius Nyerere (Tanzanie), et s’engage lui-même dans la « politique de parti » à Trinidad à la veille de l’indépendance. James s’efforce de réinscrire les luttes panafricaines dans une histoire révolutionnaire mondiale en les interprétant à la lumière de la théorie et de l’historiographie marxistes et en retravaillant ces dernières au prisme de l’expérience des (dé)colonisations. Il thématise les relations entre oppression de classe et oppression raciale et les branchements entre les luttes d’émancipation de groupes subalternes aux revendications autonomes.

Tant que la question de l’organisation politique indépendante des ouvriers n’est pas résolue, la question noire ne peut pas l’être.

Mais cela implique-t-il nécessairement que James pense la race comme, en tant que marxiste, il pense la classe ? Y-a-t-il dans ses écrits, au-delà de l’attention portée au fait de la domination raciale, un concept de race doué d’une fonction théorique et/ou politique spécifique ? Répondre à cette question ne signifie pas seulement contribuer à l’exégèse de l’œuvre de James, qui en France reste largement à découvrir. C’est aussi réexaminer le problème, généralement posé sous la forme d’une alternative binaire et qui revient comme un serpent de mer dans les débats tant académiques que militants, de savoir s’il faut mobiliser la « race » pour penser la condition des groupes racialisés et les modalités de leur émancipation, les stratégies de l’antiracisme, ou si, au contraire, cela revient à adopter la logique même de l’adversaire et donc à participer à l’extension du racisme. Une approche heuristique de ce problème consiste à retracer une contre-généalogie de la race, c’est-à-dire une histoire non pas tant de la genèse du racisme moderne que des usages qui ont été faits de la notion de race contre la domination raciale, ainsi que des savoirs sur lesquels celle-ci s’est appuyée. C’est dans cette perspective que nous considèrerons ici l’œuvre de James.

l’absence de la race

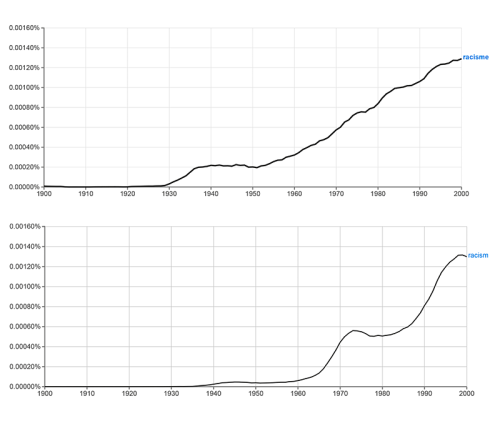

Il est légitime de faire l’hypothèse que ces contre-usages de la race ont présupposé la formation de la notion de racisme et sont restés intimement liés à sa dénonciation et à sa déconstruction. Or, force est de constater que le terme « racisme » est une invention récente : d’un point de vue discursif, le racisme n’existe pas avant les années 1930 et l’usage du mot reste marginal jusqu’aux années 1950-1960 (voir graphiques, ci-dessous). Ainsi que l’a déjà souligné Nicolas Martin-Breteau à propos du cas africain-américain [1], à la fin du xixe siècle et dans la première moitié du xxe siècle, on parle de « préjugé racial » (race prejudice). Ce dernier désigne avant tout un ensemble d’opinions et de sentiments en apparence spontanés et largement impensés, tandis que « racisme », pour englober cette signification et y être encore souvent réduite, allait également permettre de penser la conscientisation du préjugé à travers son institutionnalisation et sa (pseudo-)scientifisation : lutter contre les préjugés raciaux ne pouvait donc avoir exactement le même sens que lutter contre le racisme.

Publié en 1938 à Londres, Les Jacobins noirs ne fait pas exception. James y fait usage à maintes reprises de la notion de préjugé racial, jamais de celle de racisme. « Superficiellement, le préjugé racial est le plus irrationnel des préjugés », écrit-il en lui substituant parfois le terme de « sentiment racial » qui montre justement que la race est un phénomène de surface, aussi prégnant soit-il, dont les causes profondes, rationnelles, échappent à toute explication en termes de race. Quant à la « question raciale », il tend à la considérer comme foncièrement secondaire : « Dans une société esclavagiste, la simple jouissance de la liberté personnelle est un important privilège, et les lois de la Grèce et de Rome témoignent qu’une sévère législation contre les esclaves et affranchis peut n’avoir rien à faire avec la question raciale » [2]. Sans jamais ignorer la spécificité du combat anticolonial, James n’en affirme pas moins que la lutte des esclaves de Saint-Domingue était toute entière gouvernée par la loi de la lutte des classes, d’où la thèse suivante : « En politique, la question raciale est secondaire par rapport à la question des classes, et raisonner sur l’impérialisme en terme de race est désastreux ». Il y a subordination de la race à la classe.

Fin 1938, James se rend aux États-Unis. Il insiste alors sur l’autonomie des luttes noires conçue comme la condition de possibilité de leur participation à la révolution socialiste. Opprimés parmi les opprimés, les Africains Américains sont appelés à constituer l’avant-garde du mouvement révolutionnaire américain. Il n’en reste pas moins que le succès de leur combat propre reste dépendant des progrès de la lutte des masses ouvrières dans leur ensemble, ainsi que James le souligne dans une conférence à Trinidad en 1960 : « Avec tout le respect que je dois à la couleur de la majorité de mon public, le grand problème des États-Unis n’est pas la Question noire. (Si la question de l’organisation politique indépendante des ouvriers était résolue, la question noire serait résolue. Tant qu’elle ne l’est pas, la question noire ne peut pas l’être) » [3]. Un an plus tard, il déplore dans une lettre la prédominance de la question raciale au sein de l’organisation révolutionnaire Facing Reality qu’il avait fondée quelques années plus tôt : « Mettre l’accent uniquement sur l’aspect racial signifie abandonner le traitement de la question […] soit, d’un côté, aux libéraux qui ne voient que l’extension des Droits, soit, de l’autre côté, aux musulmans [noirs] qui ne voient que l’extension de la race » [4].

« Le seul lieu où les Nègres ne se sont pas révoltés, ce sont dans les pages écrites par les historiens capitalistes ».

Il n’y a pas de « nous, Noirs » chez James qui ne parle jamais des Africains Américains qu’à la troisième personne : il en appelle ainsi « à étudier, à penser, et à pénétrer le mouvement nègre », à se consacrer « à l’observation des Nègres » ; et c’est d’abord à lui-même qu’il se réfère lorsqu’il évoque « ceux qui les connaissent, qui connaissent leur histoire, qui peuvent leur parler en toute intimité » [5]. À la différence d’autres intellectuels et militants originaires des Antilles (Marcus Garvey, Frantz Fanon, Stokely Carmichael, etc.), James semble n’avoir jamais réellement développé de conscience raciale. Dans un article, publié en 1931 à Trinidad, il déclare ne pas être « susceptible » (touchous) sur la question raciale [6]. Deux ans plus tard, il souligne qu’il y a des préjugés raciaux aux Antilles, mais pas d’ « antagonisme racial », pas de clivage entre les races [7]. Cette position est réaffirmée dans son opuscule sur l’histoire des luttes panafricaines, A History of Negro Revolt où il déclare qu’à Trinidad, « le sentiment racial n’est pas aigu en temps normal » [8]. En 1963, dans Beyond a Boundary, une histoire sociale du cricket qui contient de longs fragments autobiographiques, James se remémore avoir été victime du préjugé racial à Trinidad lorsque, désireux de prendre part à la Grande Guerre pour « voir le monde », il se vit sèchement refoulé en raison de la couleur de sa peau. Mais cette expérience fut vite oubliée, « aucune cicatrice ne resta ». L’éducation qu’il avait reçu au prestigieux Queen’s Royal College de Port-d’Espagne, l’école de l’Empire par excellence, l’avait rendu color blind, aveugle à la question raciale : « dans notre petit Eden, elle ne nous troubla jamais » [9].

Cette absence de la race est non moins manifeste dans les écrits de James sur la littérature et la tragédie occidentales. Admirateur de Melville, en particulier de Moby Dick, auquel il a consacré un livre, il n’évoque à aucun moment le motif central de la blancheur de la baleine et la fascination qu’elle exerce sur le narrateur Ismaël. La thèse, qu’allait développer Toni Morrison, selon laquelle « la baleine blanche est l’idéologie de la race » [10] demeure encore totalement étrangère à James. Significative également est sa lecture de Benito Cereno, nouvelle dépeignant une mutinerie d’esclaves sur un navire espagnol. S’il n’y a pas de consensus sur la question de savoir si Melville y fait lui-même preuve de racisme ou s’il tourne au contraire ce dernier en dérision, les interprètes s’accordent néanmoins pour dire que, dans cette nouvelle, la race fait problème. James, lui, bien qu’affirmant que Melville n’écrit pas seulement sur les esclaves, mais sur « la race noire » dans son ensemble, n’en reste pas moins sur ce point à un niveau d’analyse rudimentaire : le « Capitaine Delano est l’un de ces hommes blancs qui non seulement comprennent, mais aussi aiment les Noirs » [11]. La raison en est que ce n’est pas la question raciale à proprement parler qui intéresse alors James, mais le rapport de l’Occident aux « peuples arriérés » (économiquement et politiquement) en général.

Ce qui demeure ici de l’ordre de l’absence va, dans l’interprétation par James de l’Othello de Shakespeare, relever d’un véritable refus de la race. Sa correspondance avec Constance Webb, sa future épouse, le montre se félicitant au cours des années 1940 que l’acteur et chanteur africain-américain Paul Robeson ait pu endosser le rôle d’Othello, le « Maure de Venise », plaçant ainsi la question noire sur le devant de la scène [12]. Or cela n’empêche que vingt ans plus tard, il dénie tout rôle à la question raciale dans Othello : « Je dis avec la plus entière confiance que si vous éliminiez toute référence à sa peau noire, la pièce resterait essentiellement la même ». Il le répète : « il n’y a pas un mot à propos de sa race » ; « la race n’a rien à voir avec cela ». N’y a-t-il pas là de la part de James, évoquant « notre conscience rongée par la race », une critique implicite de l’importance, démesurée à ses yeux, conférée à la question raciale au début des années 1960 ? Selon lui, ce qui caractérise Othello est bien plutôt le fait que c’est un étranger, un outsider par rapport à « l’État et à la civilisation de Venise » [13]. Or, à la même période, c’est aussi comme outsider que James pense son propre rapport, et plus généralement celui des Caribéens, à l’Occident : « Nous sommes membres de [la même] civilisation [que les Britanniques] et y participons, mais nous venons de dehors […], nous n’y appartenons pas véritablement » [14]. James ne devait-il donc pas nécessairement penser que, pas plus que celui d’Othello, son destin n’était tributaire de la couleur de sa peau, déterminé par sa race ?

La conscience du Noir américain est nécessairement conscience raciale.

On pourrait s’arrêter là et conclure que la pensée de James demeure en deçà de toute théorie de la race au sens propre. Mais il y a en réalité une limite à l’analyse menée jusqu’à présent : elle réside dans le fait que nous avons avant tout recherché dans les écrits de James quelque chose qui ressemblerait, fût-ce sous une forme embryonnaire, au concept de race tel qu’il s’est développé depuis les années 1950-1960 en lien étroit avec le développement des luttes antiracistes. Que nous ne l’ayons pas trouvé signifie-t-il nécessairement qu’il ne peut y avoir une autre pensée de la race, fût-elle fragmentée et jamais totalement articulée, chez James ? Répondre à cette question exige de suspendre, temporairement, ce que nous savons du concept de race, de ce qu’il est et de ce qu’il devrait être.

la race autrement

Dans sa préface à Beyond a Boundary, James écrit : « Afin d’établir sa propre identité, Caliban, trois siècles après, doit explorer des régions que César n’a jamais connues » [15]. Caliban est le « sauvage abject et difforme » de La Tempête de Shakespeare, une pièce à laquelle James ne s’intéresse par ailleurs guère dans ses réflexions sur la dramaturgie shakespearienne, à la différence de Hamlet, Le Roi Lear, Othello ou justement Jules César. Or, le rapport Prospero-Caliban allait bientôt jouer le rôle d’archétype des relations raciales — coloniales, comme en témoigne dès 1969 l’adaptation par Aimé Césaire de la pièce de Shakespeare « pour un théâtre nègre », sous le titre Une tempête dans laquelle il fait de Caliban un esclave noir en rébellion contre son maître blanc. Si James demeure encore étranger à une telle (ré)interprétation raciale de La Tempête, il n’en est pas moins significatif non seulement qu’il invoque le nom de Caliban, mais surtout qu’il le fasse dans une perspective autobiographique : James est Caliban, il est celui qui a dû tracer d’autres chemins que César, l’Européen, le Blanc. Cela nous enjoint à porter un autre regard sur la color blindness de James. Si, à Trinidad, la « question raciale » ne troublait guère le jeune James, c’est paradoxalement parce qu’« [e]lle était là » [16], visible aux yeux de tous. En contexte caribéen la race ne jouait pas tant comme un opérateur de division binaire, qui aurait été la source d’un antagonisme racial, que comme un principe d’organisation sociale et d’assignation des positions plus diffus, plus fluide, moins violent, en apparence du moins. La race agissait donc en tant que norme ; et c’est cette normalisation qui transformait sa survisibilité en invisibilité, la rendait imperceptible et donc impensable. On a bien là une conception de la race, mais qui échappe au schème prédominant du clivage racial.

James n’ignorait cependant pas qu’ailleurs, la logique de la séparation raciale était bel et bien à l’œuvre. Lors de son premier séjour aux États-Unis, il éprouva la ségrégation bien plus intimement que ne le laisse transparaître ses écrits politiques sur la « question noire ». En 1939, dans une lettre à Webb, il relate ses premiers contacts avec le Sud en ces termes : « Il y a des taxis pour les Blancs et des taxis pour les Noirs […]. Des gens m’ont averti et j’ai dit, “oh, je me débrouillerai”, peut-être avec trop de confiance en moi. […] Je passerai outre bien sûr, […] mais ce sentiment d’incertitude me montre à quel point l’esprit et le caractère des Noirs doivent être terriblement affectés […]. Quand je vous verrai, je vous dirai des choses sur les Noirs, des choses dont j’ai personnellement fait l’expérience, et je vous donnerai des idées sur ce qui se passe dans l’esprit d’un Noir » [17]. C’est également dans la littérature africaine-américaine que James découvre ce qu’est subjectivement, en première personne, l’oppression raciale dont sont victimes les Noirs américains. Ce que Richard Wright, à travers le personnage de Bigger Thomas d’Un enfant du pays, est parvenu à exprimer, c’est, dit James, l’expérience vécue des masses noires américaines : La grande majorité [des Noirs] sent comme Bigger sent, pense comme Bigger pense et hait comme Bigger hait » [18]. Wright a révélé que la conscience du Noir américain était nécessairement conscience raciale : « En un sens profond, Bigger Thomas est un Noir “typique”. Sa haine des Blancs, son sentiment des torts subis et sa vie limitée par la force, son ardent désir de s’attaquer à ses ennemis, tout cela est racial » [19].

Il y a en outre bel et bien chez James l’esquisse d’une théorie du racisme au-delà du seul problème du préjugé racial. La construction politique de l’Europe moderne, affirme-t-il à propos de la genèse du totalitarisme, a eu pour fondement la formation d’États nationaux qui tous avaient une « doctrine raciale ». De ce point de vue, l’hitlérisme n’est rien d’autre que l’ultime rejeton de la « théorie de la supériorité de la race nationale ». Quant au régime communiste après la liquidation de la Révolution de 1917, il manifeste sur le plan économique, ce que le nazisme exprimait sur le plan politique : la domination de la « race supérieure » [20]. Si un tel racisme demeure avant tout un racisme intra-européen, James, dans Les Jacobins noirs, esquisse également une critique des « théories raciales » imprégnant l’historiographie de la Révolution haïtienne. Il s’attaque en particulier à l’historien américain Lothrop Stoddard qui, dans The French Revolution in San Domingo (1914), s’était livré à une « vengeance contre la race noire » en déclarant que « la race blanche se détruisit elle-même à Saint-Domingue en voulant préserver sa pureté raciale ». Le livre de Stoddard offrait ainsi un « exemple typique de l’amas de mensonges qui obscurcit la véritable histoire de l’impérialisme » [21]. C’est donc aussi pour James sur le terrain de l’écriture de l’histoire que la lutte contre l’oppression raciale devait être menée : « Le seul lieu où les Nègres ne se sont pas révoltés, c’est dans les pages écrites par les historiens capitalistes » [22].

Mais c’est également au cœur même du processus révolutionnaire à Haïti, sur sa fin, que le problème de la race avait resurgi. Après l’arrestation et l’emprisonnement en France de Toussaint Louverture en 1802, c’est à Dessalines qu’était revenue la tâche de mener la révolution à son terme en dirigeant la guerre d’indépendance : « La colonie était dévastée et Noirs et Blancs s’assassinaient avec une férocité grandissante dans cette guerre qu’on appelait guerre des races ». James ne fait nullement sien un quelconque discours de la guerre des races et réaffirme que cette racialisation extrême du conflit demeurait subordonnée à la lutte des classes : « son origine ne résidait pas « dans la couleur différente des combattants, mais dans l’avidité de la bourgeoisie ». Il n’en serait pas allé autrement en France si « les monarchistes avaient été blancs, la bourgeoisie brune et le peuple français noir » : « la Révolution française aurait passé à l’Histoire comme une guerre des races ». Pourtant, James ne dénie pas tout rôle au facteur racial dans la guerre d’indépendance : « Ce ne fut pas tant une guerre entre armées qu’une guerre entre populations. Ce fut une guerre où dès lors les divisions raciales vinrent renforcer (emphasize) la lutte des classes — Noirs et mulâtres contre Blancs ». À Saint-Domingue, la race joua autrement dit un rôle d’intensification, et même de surdétermination du conflit de classes, comme l’avait déjà compris à leur manière des révolutionnaires français tels que Léger-Félicité Sonthonax lorsqu’il en avait appelé à en finir avec les « aristocrates de la peau » régnant Saint-Domingue [23].

L’erreur de Toussaint Louverture fut de ne pas avoir mené jusqu’au bout la traduction, en contexte colonial et esclavagiste, des idées et idéaux de la Révolution française.

James suggère en outre que ladite guerre des races sur laquelle se conclut la révolution haïtienne aurait peut-être pu être évitée, justement si la question raciale n’avait pas auparavant été occultée. Quoique l’impérialisme échappe à toute explication en termes de races, il n’en déclare pas moins que « traiter le facteur racial avec négligence, comme simplement accidentel, est à peine moins grave que de le considérer comme fondamental ». Tel fut précisément l’erreur que commit Toussaint Louverture et qui précipita sa chute : il ignora les craintes profondes des masses noires à l’égard des « anciens Blancs esclavagistes » et laissa alors peser sur lui la suspicion qu’il prenait parti « pour les Blancs contre les Noirs ». Ce fut, précise James, une erreur non de « principes » mais de « méthodes ». En reléguant la race au second plan, Toussaint avait raison sur le plan de la théorie politique, mais il avait fondamentalement tort du point de vue de la stratégie révolutionnaire. Comme allait plus tard l’affirmer James à propos des conditions de l’exportation du marxisme aux États-Unis, lors même que les « principes et les doctrines […] ont une application universelle », et de fait d’autant plus dans ce cas, leur actualisation dans d’autres contextes historiques et géographiques que ceux qui les ont vu naître implique toujours un processus de « traduction » [24]. Toutes choses égales par ailleurs, l’erreur de Toussaint fut donc de ne pas avoir mené jusqu’au bout la traduction, en contexte colonial et esclavagiste, des idées et idéaux de la Révolution française. S’il l’avait fait, il n’aurait pas manqué de donner à la question raciale la place qui lui revenait, fût-elle relative, dans la lutte des esclaves de Saint-Domingue. À moins que, interrogation qui va au-delà de ce que dit James et qui ne peut que rester ouverte, Toussaint se soit en réalité heurté aux limites intrinsèques de la traductibilité des principes et des doctrines héritées des Lumières, aux frontières de leur potentiel d’universalisation.

L’analyse de la pensée de James qui a ici été développée n’est guère qu’un préambule à ce que nous avons nommé en introduction une contre-généalogie de la race. Elle révèle cependant déjà que retracer cette généalogie pourrait nous aider à dépasser les apories qui grèvent les débats contemporains sur la « race », à aller au-delà de leur enfermement dans la logique binaire de l’affirmation inconditionnelle ou du rejet définitif de la notion de race, au-delà de l’opposition entre l’idée de l’autonomie des questions raciales et celle de leur subordination à d’autres facteurs, au premier rang desquels la classe. Mener cette tâche à bien exige de suspendre toute conception pré-donnée de la race pour élucider les modalités historiques hétérogènes, et parfois contradictoires, de la construction d’un contre-concept de race dans les luttes contre l’oppression raciale. Écrire cette histoire, au passé, pourrait être nécessaire pour être en mesure de décider si, au présent, l’antiracisme a besoin ou non de la « race ».

Post-scriptum

Matthieu Renault est docteur en philosophie politique. Il est l’auteur de Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale (Éditions Amsterdam, 2011), et de L’Amérique de John Locke : L’expansion coloniale de la philosophie européenne (Éditions Amsterdam, 2014).

Notes

[1] Nicolas Martin-Breteau, « Corps politiques : Sport et combats civiques des Africains-Américains à Washington, D.C., et Baltimore (v. 1890-v. 1970) », Thèse de doctorat en « Histoire et civilisations », sous la direction de François Weil, EHESS, 2013, pp. 440-450, 571-585.

[2] C.L.R. James, Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue [1938]. Paris : Éditions Amsterdam, 2008, pp. 68, 138.

[3] C.L.R. James, Modern Politics [1960]. Oakland : PM Press, 2013, cité in Tony Martin, « C.L.R. James and the Race/Class Question », Race, Vol. XIV, n° 2, 1972, p. 188.

[4] J.R. Johnson (C.L.R. James), Marxism and the Intellectuals. Detroit : Facing Reality, 1962, p. 14.

[5] C.L.R. James, « La Réponse révolutionnaire au problème nègre » [1948] in Sur la question noire : La question noire aux États-Unis 1935-1967. Paris : Éditions Syllepse, 2012, pp. 199, 205.

[6] C.L.R. James, « The Intelligence of the Negro » [1931] in Toussaint Louverture : The Story of the Only Successful Slave Revolt in History. Durham et Londres : Duke University Press, 2013, p. 198.

[7] C.L.R. James, « A Century of Freedom » [1933] in ibid., op. cit., p. 203.

[8] C.L.R. James, A History of Pan-African Revolt [A History of Negro Revolt, 1938]. Oakland : PM Press, 2012.p. 98.

[9] C.L.R. James, Beyond a Boundary [1963]. Londres : Yellow Jersey Press, 2005, pp. 39-41.

[10] Toni Morrison, Unspeakable Things Unspoken : The Afro-American Presence in American Literature, cité in Samuel Otter, Melville’s Anatomies. Berkeley : University of California Press, 1999, p. 298.

[11] C.L.R. James, Mariners, Renegades and Castaways : The Story of Herman Melville and the World We Live In [1953]. Hanover (NH) et Londres : University Press of New England, 2001, p. 111.

[12] C.L.R. James, Special Delivery : The Letters of C.L.R. James to Constance Webb, 1939-1948 (éd. Anna Grimshaw), Oxford et Cambridge : Blackwell Publishers, pp. 96, 123-124.

[13] C.L.R. James, « “Othello” and “The Merchant of Venice” » in Spheres of Existence : Selected Writings. Londres : Allison & Busby, 1980, pp. 141-145.

[14] C.L.R. James « Discovering Literature in Trinidad : the 1930s » [1969] in Spheres of Existence, op. cit., p. 244.

[15] C.L.R. James, Beyond a Boundary, op. cit., « Preface », non numéroté.

[16] C.L.R. James, Beyond a Boundary, op. cit., p. 39.

[17] C.L.R. James, Special Delivery : The Letters of C.L.R. James to Constance Webb, 1939-1948, op. cit., p. 45.

[18] C.L.R. James, « On Native Son by Richard Wright » (titre original : « The Negro’s Fight ») [1940] in C.L.R. James on the Negro Question (éd. Scott McLemeee). Jackson : University Press of Mississipi, 1996, pp. 55-58, http://marxists.org/archive/james-c..., consulté le 23 janvier 2015.

[19] C.L.R. James, « Native Son and Revolution », New International, Vol. 6, n° 4, mai 1940, pp. 92-93 ; http://marxists.org/archive/james-c..., consulté le 23 janvier 2015.

[20] C.L.R. James, Mariners, Renegades, and Castaways, op. cit., pp. 13-15.

[21] C.L.R. James, Les Jacobins noirs, op. cit., pp. 256, 396.

[22] C.L.R. James « La Réponse révolutionnaire au problème nègre », op. cit., p. 55.

[23] C.L.R. James, Les Jacobins noirs, op. cit., pp. 141, 145, 339, 342.

[24] C.L.R. James, « The Americanization of Bolshevism » [1944] in American Civilization, op. cit, « Appendix », pp. 283-292.