changer de camp, ficher le camp, ouvrir les bras entretien avec Michel Agier

Le monde dans lequel nous vivons est commun à tous. Le cosmopolitisme est notre condition. Pourtant, cet état de fait est contredit par la multiplication de zones de mise à l’écart, d’exclusion, de rétention. Michel Agier expose le phénomène d’en-campement par lequel est instituée une séparation entre l’étranger et l’autochtone, censée protéger ce dernier des attaques de la mondialisation. Des couloirs de l’exil organisent cet isolement et font des frontières, qui devraient être autant de lieux de passage, de mise en contact entre altérités, des murs qui séparent et invisibilisent. Après trente ans de travaux sur les marges du monde, l’anthropologue reste optimiste et convaincu que la liberté de circulation est le choix le plus rationnel, le plus juste, et le plus sûr pour le monde comme pour l’Europe afin de sortir d’un engrenage de violence qui fait des milliers de morts chaque année. Redonner de la circulation pour permettre au monde de fonctionner : le choix d’un avenir différent de celui vers lequel nous nous dirigeons actuellement nécessite de dépasser un certain nombre de blocages idéologiques et politiques, nationaux et nationalistes.

Comment avez-vous débuté votre travail d’anthropologue ? Quels ont été vos premiers terrains ?

Mes parrains intellectuels appartiennent à l’anthropologie du contemporain : en premier lieu Marc Augé, qui a été mon directeur de thèse et m’a encouragé à travailler d’emblée dans un contexte urbain, alors que traditionnellement le premier terrain se devait d’être rural et centré sur les questions de parenté. J’ai également été inspiré par le travail de Georges Balandier, et par Gérard Althabe. De celui-ci j’ai particulièrement retenu la réflexivité de l’enquête. Lors d’une enquête, on est en permanence pris dans des relations d’intersubjectivité. Il ne s’agit pas de le nier, mais au contraire d’en faire la matière d’une réflexion. En anthropologie, on produit toujours du savoir avec des gens.

Mon premier terrain était à Lomé au Togo. J’ai travaillé sur l’histoire et les relations dans un quartier qui s’appelait Zongo, ce qui signifie « campement » en haoussa. Les Haoussas sont des commerçants itinérants présents dans une large aire d’influence en Afrique de l’Ouest. Ils ont établi dès le XIXe siècle des lieux de repos et de logement le long des routes commerciales. Le zongo est traditionnellement situé à l’extérieur de l’enceinte de la ville, elle-même appelée birni. Le rapport zongo/birni est constitutif de cette position urbaine des commerçants, toujours marginale, à la limite de la ville. Rétrospectivement je me suis rendu compte que cette question de la marge — donc aussi de la limite, de la frontière — était présente dans mon travail depuis le début. Plus tard, je l’ai retrouvée au Brésil, cette fois sous la forme de la marginalité sociale urbaine. Partant des travaux de l’ethnologue Pierre Verger sur les relations entre le golfe de Guinée et la Baie de tous les Saints (Bahia), je me suis intéressé aux descendants d’Africains à Salvador et à leur mobilité sociale. J’ai enquêté dans le quartier Liberdade, considéré par certains comme une favela et par d’autres comme le plus grand quartier noir du Brésil. J’y ai passé sept ans de 1986 à 1993.

Cette question des marges, dont on a l’impression qu’elle est un choix méthodologique, correspondait-elle aussi à une posture plus personnelle ?

Il est tentant mais jamais tout à fait satisfaisant de reconstruire a posteriori la logique sociale de sa propre biographie, alors que la part de hasard a été très importante. Mais si l’on devait tenter une socio-analyse, il faudrait aller chercher assez loin. Mon intérêt pour la marge et la limite est sans doute lié à une histoire familiale et individuelle. Fils d’un ouvrier et d’une femme de ménage, j’ai appris la confrontation et la conquête, avec aussi un manque de repères sociaux, une certaine désorientation parfois. Je me suis trouvé personnellement dans une relation conflictuelle à l’ordre, au dominant. De là cette évidence fortement ressentie que la marge, la limite, ou la frontière, permettent de mieux voir les ordres sociaux en place. On ne peut pas comprendre la formation d’un ordre sans étudier son rapport avec le désordre en même temps, le centre a besoin de la marge pour se sentir central, et dominant, de même le noyau avec la frontière, l’identité avec l’altérité, etc. Cette dialectique permanente permet de dés-essentialiser. Elle m’a permis d’élaborer un outil méthodologique, une manière de penser, de construire et déconstruire mes objets de recherche.

Quand on a pratiqué des codes et des régimes de comportement qui n’étaient pas ceux du milieu dont on vient, on devient particulièrement sensible au fait qu’ils ont été appris et par là même on s’intéresse à la manière dont les autres apprennent les leurs ?

Oui, c’est cela, on les objective plus. Cela correspond à ce que les anthropologues appellent la deuxième socialisation, qui peut être encore plus forte que la première, celle de l’enfance et de la famille. On réalise alors que les codes culturels appris n’ont rien d’évident : on est comme un étranger en quelque sorte. Et ce milieu dans lequel on entre, au lieu d’être accueillant, est un vrai labyrinthe, comme l’a remarquablement décrit Alfred Schutz dans son petit essai sur l’étranger. On passe son temps à essayer de comprendre où l’on est, à se défaire les codes appris pour en apprendre d’autres. J’ai ressenti cette position intermédiaire et cela m’a sans doute appris à la reconnaître chez les autres.

En contrepartie, je n’ai jamais éprouvé de crainte à partir. Enfant, j’ai eu un itinéraire d’expatrié, et cela a représenté un deuxième décalage au sein de la marge sociale déjà évoquée. Pendant une quinzaine d’années, mon père a travaillé sur des chantiers, dans le sud de la France d’abord, puis à l’étranger. Nous avons vécu au Sénégal, en Indonésie, au Pakistan. C’est un peu banal, mais le fait de ne pas avoir de lieu propre en France, de territoire familial, m’aide à réfléchir sur les questions d’exil, sans verser dans la compassion, ni dans l’identification parce que chaque expérience garde sa singularité. Je partage ce “décentrement” — un terme que j’utilise beaucoup dans ma conception de l’anthropologie — de façon très intérieure. Il faut penser au-delà de l’idée du déracinement, ou même du « racinement » dont parle Marcel Detienne (dans Comment être autochtone ?). L’un comme l’autre supposeraient que chacun ait des racines, or de moins en moins de gens en ont. Ni moi, ni d’autres, qui sont migrants, réfugiés ou déplacés.

Quel a été votre rapport à l’altérité sur vos terrains ? Y avez-vous rencontré des difficultés du fait de votre position d’étranger et qui plus est « d’homme blanc » ?

Mon expérience est d’abord celle d’un monde entièrement fréquentable et connaissable, qui n’est ni harmonieux ni facile, ni si exotique que cela en définitive. Certains terrains ont été inconfortables, en particulier mes deux années passées au Cameroun. La violence des relations raciales à Douala est renforcée par une forte présence européenne dans les plantations et l’industrie du pétrole. C’est un cadre néocolonial dur, raciste, violent. À Lomé, l’ambiance générale est pacifiée, mais il reste difficile de se soustraire à ce rapport racial qui domine tous les autres. Cela dit, sur le terrain, à partir du moment où j’entrais dans une familiarité avec certains milieux, certaines personnes, ce trait disparaissait. Réellement. Vis-à-vis des plus vieux, j’étais surtout un jeune parmi les jeunes. Dans cette société très hiérarchisée, auprès des plus riches commerçants haoussas, qui sont des patrons, des logeurs, des patriarches sociaux (les mai sida) à la tête d’une famille bien plus large que la famille biologique, je comptais parmi les enfants (yaro) et je regardais ces mai gida comme des gens qui m’enseignaient des choses. Au Brésil, la relation raciale entre Brésiliens blancs et noirs était très décriée par les militants noirs qui dénonçaient un « racisme cordial ». Mais je n’étais pas un Blanc brésilien, et c’était clair pour tout le monde.

Dans les camps de réfugiés en revanche, les Blancs sont identifiés aux Nations Unies ou aux ONG. Si on n’appartient pas à ces institutions, personne ne comprend ce que l’on fait là. D’autant que pour entrer dans les camps les plus formels, il faut soit avoir des autorisations du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés), pas faciles à obtenir, soit travailler avec des ONG. Ainsi, pendant sept ans, je suis entré dans les camps avec l’étiquette de MSF (Médecins sans frontières).

Comment est née votre collaboration avec MSF ? Que vous a-t-elle apporté ?

Entre 1997 et 1999, j’avais mené des recherches en Colombie sur des populations déplacées qui arrivaient dans des quartiers marginaux de la ville de Cali. J’en suis reparti avec de nombreuses interrogations sur la possible généralisation de la condition de personne déplacée et ses formes. Durant une année, j’ai attendu, en vain, une autorisation du HCR pour poursuivre mes recherches. Finalement, MSF a accepté de m’aider. Le directeur de la communication de MSF-France — il en est devenu président juste après —, m’a montré une carte du monde accrochée au mur et m’a dit : « choisis ton terrain ». Cela m’est resté comme une image de la puissance de MSF : la carte du monde avec de petites punaises partout indiquant leurs interventions.

J’avais besoin de travailler sur un éventail de cas assez large. J’ai d’abord choisi de travailler sur le camp de Dadaab au Kenya, le plus grand du monde. Une multitude d’ONG y intervient, l’endroit est idéal pour étudier le dispositif humanitaire que sont les camps, voire « l’industrie humanitaire » comme le désigne l’une des co-auteurs de notre ouvrage Le monde des camps (La Découverte, 2014). Puis en 2002, je me suis rendu en Zambie, dans le camp très ancien de Maheba qui accueille depuis 1971 des réfugiés angolais, puis congolais, rwandais et burundais. Ses dimensions étaient plus réduites que celles de Dadaab : environ 55 000 personnes, installées sur un espace très vaste. Plusieurs générations de réfugiés y cohabitaient, les derniers étaient arrivés en 2000-2001. Une politique du HCR avait été mise en œuvre dans le camp pour favoriser des projets de développement rural. Pour de nombreux réfugiés, il s’agissait d’une véritable installation. En revanche, ceux qui étaient arrivés dans les années 1990, avaient eu beaucoup de mal à s’établir et manquaient de terrains à cultiver. Les premiers arrivants, qui disposaient de lopins de terre, se trouvaient moins dépendants de l’aide, et se trouvaient bien établis là, tandis que les suivants ne parvenaient pas à s’extraire du contexte humanitaire et rêvaient de rentrer chez eux en Angola.

Quelles étaient vos problématiques, vos hypothèses de départ lors de vos enquêtes dans les camps ? Comment en êtes-vous arrivé à théoriser le « gouvernement humanitaire » ?

La question de départ était une question anthropologique au sens littéral : quel effet le camp produit-il sur les personnes qui y vivent ? Qu’en est-il de leurs attaches, de la décomposition du tissu social, familial ? Comment ces personnes parviennent-elles à recomposer un environnement ? Le dispositif humanitaire n’était pas ma problématique de départ, il s’est imposé. Le camp de Dadaab, son immensité, ses installations, le nombre de ses travailleurs humanitaires, rien de tout cela ne renvoie à l’urgence. C’est fait pour durer. J’ai essayé de comprendre les rapports d’ambiguïté ou de conflit entre ce dispositif humanitaire et les dynamiques à l’œuvre dans le camp. Il peut y avoir des conflits d’autorité autour des règles d’occupation de l’espace, du droit de travailler ou de circuler librement. Dans de nombreux cas, il faut une autorisation temporaire de quelques jours pour sortir du camp. À l’extérieur, les habitants du camp sont considérés comme illégaux, ils perdent leur statut de réfugié. Un rapport de force s’installe. Le HCR et le gouvernement du pays concerné imposent aux réfugiés la localisation du camp, parfois à des centaines de kilomètres du lieu où ils se trouvent. Ceux qui ne s’y rendent pas n’obtiennent ni aide ni statut de réfugié. C’est un exemple de ce que j’ai appelé le gouvernement humanitaire, au sens d’une puissance qui organise des espaces, dirige des personnes, même si c’est avec de bons sentiments et de la compassion. Face à cette puissance, les “bénéficiaires” se positionnent, protestent, expriment leurs revendications, ou exploitent les failles du système. Cette dynamique et celle du gouvernement humanitaire sont en tension, de sorte que ce dernier est toujours instable et ne se réalise jamais pleinement. On le voit en ce moment dans le camp de Zaatari en Jordanie, par exemple, où 80 000 Syriens ont décidé de s’organiser entre eux. Mais le HCR ne veut pas perdre la main et le contrôle de l’autorité sur cet espace, qui est devenu une ville, et est l’objet d’un véritable conflit.

« Il faut penser au-delà du déracinement, ou même du “racinement”. Cela supposerait que chacun ait des racines, or de moins en moins de gens en ont. »

Êtes-vous parvenu à une définition générale du camp ? À identifier une manière d’être propre au camp ?

Dans l’ouvrage collectif sur le monde des camps, j’ai proposé trois notions : exception, extra-territorialité et exclusion. De la combinaison des trois résulte le concept de la « forme-camp », qui peut aider à comprendre la grande variété des situations que l’on observe. Un espace est créé pour des gens que l’on met à l’écart ou qu’on rejette. Le régime social de l’exclusion est associé à un régime spatial d’extraterritorialité et à un régime politique d’exception. Tout cela définit la manière de gouverner les indésirables. On constate toujours une délimitation spatiale, ne serait-ce que la zone d’attente. Dans le monde contemporain, une partie de la population non seulement « ne sert à rien », mais est mise à l’écart des espaces et de l’exercice ordinaire de la citoyenneté. Ces situations m’évoquent les propos de Hannah Arendt sur la mort sociale, qui précède la mort physique. Faire d’abord disparaître des gens de notre environnement permet à terme d’accepter leur disparition physique. Cependant, je crois qu’il est aussi important d’observer comment dans ces mêmes espaces d’extraterritorialité s’inventent de la vie et de la dynamique sociale. Dans ces lieux, les gens s’organisent, refont des familles, transforment leur habitat, s’opposent politiquement à ceux qui les maintiennent là. Nous ne sommes donc pas réellement face à une mort sociale. Il existe un nouvel enjeu politique dans le devenir des camps et des campements. Sans aller très loin, c’est ce que nous avons pu observer à Calais avec la transformation du camp de regroupement en une sorte de brouillon de ville, puis avec la destruction de ce dernier au moment où ses occupants se l’étaient approprié.

Le camp peut-il être la première étincelle de la ville, ou même le noyau d’une organisation humaine, lui qui est considéré comme le non lieu, le “ban-lieu” comme vous le notez ?

En général, les camps de déplacés se situent autour des villes — comme à Khartoum ou à Monrovia — dans un rapport de marginalité, de périphérie urbaine qui nécessite des négociations quant à l’installation de ces lieux. Mais la démographie peut être paradoxale. Par exemple, le camp de Dadaab compte actuellement 350 000 personnes — il en a eu jusqu’à 450 000 — alors que le village de Dadaab lui-même ne compte que 5 000 habitants. Dès lors, où est la marge et où est le centre ?

De fait, un camp comme celui de Maheba en Zambie a produit un phénomène d’urbanisation. Depuis 2002, certains Angolais ont été naturalisés ou ont obtenu une carte de migrant sans limite. D’autres continuent à être considérés comme réfugiés, notamment des Rwandais, Burundais et Congolais. Une partie du camp est toujours sous l’autorité du HCR, tandis que l’autre moitié est redevenue un territoire zambien occupé par des migrants dont certains sont devenus Zambiens.

Plus généralement, ce qui m’a intéressé dans l’émergence des camps-villes, c’est la manière dont la vie reprend, même dans les lieux d’extrême relégation. Des liens sociaux et affectifs se recomposent, on bricole des formes de famille, on rend la vie possible. Des phénomènes comparables ont été observés à Calais et dans les campements de Roms. C’est un peu la genèse de la ville qui se rejoue là à chaque fois. Des populations arrivent, délimitent un espace, s’y installent et le développent. C’est un des versants de la vie des camps : ce qui est d’abord refuge devient carrefour, lieu de rencontres et de dynamiques sociales. L’autre versant, c’est celui de la mort et de la mise à l’écart car les occupants des camps restent des « enfermés dehors ». Ces lieux sont en définitive plus proches du ghetto que de la ville. Ces deux versants sont toujours en tension, voire en conflit.

Aujourd’hui, à Grande-Synthe, MSF aménage un camp, c’est une décision inédite. Que signifie pour l’État et les ONG le fait de répondre à l’afflux de migrants par la création d’un camp sur le territoire national ?

Il y a un an, Médecins du monde (MDM) défendait la création d’un « camp de réfugiés » en France : ses membres disaient « c’est notre terrain, c’est à nous d’intervenir ». Depuis, l’organisation s’est rétractée mais une nouvelle logique est en marche.

Pour bien comprendre ce qui se passe, je crois utile de distinguer deux termes. Le campement, d’une part, qui désigne une situation où des personnes dans un contexte hostile décident de se cacher à un endroit, dans une logique de refuge. Et le camp d’autre part. À Calais, un camp a été édifié par l’État en avril 2015 ; cela signifie que l’État tolère ces personnes qui n’ont pas le droit d’être sur son territoire, dans cet espace à part. En pratique, elles sont mises à l’écart, à 7 km du centre de la ville, et entourées par des policiers. Contrairement aux campements qui existaient au nord du Maroc ou entre Calais et Dunkerque, le camp est sous le contrôle de l’État. Les choses ont évolué rapidement, les migrants présents dans ce camp, soutenus par une très forte mobilisation associative, ont transformé les lieux, édifié des restaurants, écoles, églises, mosquées, un centre juridique, un théâtre... Dans ce rapport de forces, l’État a finalement perdu la main. De leur côté, les occupants « oubliaient » parfois de courir derrière les camions pour l’Angleterre. Ils s’étaient inventé eux-mêmes une ville hospitalière en France. C’est là que l’État a réagi, d’une part en construisant le camp de containers avec une fonction sécuritaire explicite (grillages, tourniquets, contrôles à l’entrée par identification palmaire), ensuite en détruisant la partie devenue bidonville, là même où il perdait le contrôle mais où, paradoxalement, une forme d’asile était créée et acceptée par certains migrants qui a priori ne pensaient qu’à la Grande-Bretagne.

Ce qu’on voit à Grande-Synthe est encore une autre situation. Une organisation humanitaire, MSF, à la demande d’une autorité municipale, construit un site ouvert de cabanes en bois et le prend en charge pour des motifs humanitaires et sanitaires. Là, il n’y a pas, au moment de l’ouverture, de « tri » de la population, cela peut s’orienter vers une forme d’hospitalité publique et « sans condition » pour reprendre l’expression de Derrida : je ne vous demande pas d’où vous venez et où vous allez, l’hospitalité est le geste qui ouvre une relation, alors que l’encampement enferme et exclut à la fois. Dans le contexte actuel il faut rester vigilant, car si ce genre de lieu peut aller vers l’hébergement des exilés en toute sécurité (pour eux autant que pour les riverains), il peut aussi revenir sous le contrôle d’un État qui aujourd’hui n’imagine pas la moindre intervention humanitaire sans un dispositif sécuritaire et, souvent, encore plus de violences à l’égard des migrants.

En mai 2002, Nicolas Sarkozy alors ministre de l’Intérieur ordonne la fermeture de Sangatte. En juin 2015, le préfet de police de Paris, Bernard Boucault, organise le démantèlement du campement de La Chapelle à Paris. Dans les deux cas, leur décision conduit à la dispersion des migrants. Aujourd’hui l’État met en place un camp de conteneurs à Calais. Quelle serait l’alternative à ces politiques ?

Ce serait tout autre chose en effet d’aider les associations à organiser un accueil dans de meilleures conditions : à Calais par exemple, au lieu d’évacuer violemment les occupants des lieux « squattés » vers le camp toléré, puis de détruire le bidonville pour contraindre les migrants à rejoindre le camp de containers, il serait possible d’améliorer ces lieux pour créer des conditions de résidence correctes. Organiser des maisons de migrants, des formes d’accueil, associatives ou individualisées. Ce qui reviendrait d’ailleurs moins cher.

« L’hospitalité est le geste qui ouvre une relation, alors que l’encampement enferme et exclut à la fois. »

Quelle forme d’hospitalité pourrait être inventée aujourd’hui ? Car l’hospitalité des Grecs, ou des chrétiens n’est pas celle d’un monde où l’on circule comme aujourd’hui...

Des formes d’hospitalité sont en train d’être inventées. Entre août et septembre 2015, de nombreuses personnes ont manifesté leur capacité à accueillir. Des maires de petites villes ont proposé l’installation de quelques familles, pour que l’école ne ferme pas. Mais cette hospitalité a besoin que l’on dé-nationalise la réflexion et, au moins en partie, la politique. Par exemple, sur les 160 000 relocalisations de réfugiés qui ont été péniblement négociées dans le cadre de l’accord européen, moins de 500 personnes ont été effectivement prises en charge à ce jour par les États signataires. Après avoir demandé des mois de négociation, l’accord n’est tout simplement pas appliqué. Et peut-être ne le sera-t-il jamais, parce que les structures nationales sont très réticentes. Une autre raison, qui met en évidence l’écart entre l’Europe et la réalité des politiques nationales, est avancée par le directeur de l’Ofpra, Pascal Brice : malgré ses démarches, il ne parvient pas à convaincre des migrants arrivés en Allemagne de venir en France. Ce qu’on peut bien comprendre au vu de la manière dont ils sont traités à Calais. Le message de la France aux migrants est très négatif. Quant à savoir pourquoi les personnes déjà présentes ne sont pas prioritairement prises en charge pour être régularisées...

Quel est donc le taux d’accueil des réfugiés ? Faut-il pallier les manquements de l’hospitalité publique ?

En France, le taux d’attribution de l’asile a un peu augmenté sur l’année 2015 mais il reste très faible. On est passé de 16 ou 17% à environ 25% d’acceptation. Du point de vue de l’hospitalité publique, c’est-à-dire celle des institutions, de l’État mais aussi des villes, nous sommes toujours loin du compte. Jacques Derrida avait soutenu le mouvement des villes-refuges en 1996-97, mouvement qui appelait les villes à se substituer à l’État défaillant. Il serait intéressant de suivre les initiatives de villes comme Paris, ville-monde, ville-globale, ou Barcelone ou Berlin. Parallèlement, il existe une hospitalité privée, civile, qui doit également être défendue et développée. Le Jesuit Refugee Service propose un programme nommé Welcome qui consiste à soutenir socialement et juridiquement toutes les personnes qui accueillent chez elles des étrangers. Au Danemark, cette approche a pris une importance considérable en deux ans. Une association, les « habitants amicaux », compte actuellement plus de 20 000 membres qui organisent l’accueil des migrants et les aident à passer en Suède, en les amenant jusqu’à la frontière, voire en les faisant traverser. L’association soutient également des particuliers qui veulent héberger, même illégalement, des migrants, ils s’assument comme des « passeurs ». C’est de la désobéissance civile. Car on pourra toujours clamer qu’on veut fermer les frontières, on sait très bien que ce n’est pas possible.

Dans vos travaux, vous faites le constat à la fois factuel et politique d’un monde entier, unique, fini, et donc commun. Qu’entendez-vous par là ?

En France, avec les attentats du 13 novembre dernier, nous avons été touchés personnellement par un évènement brutal qui a une dimension globale. « Touchés » et pas simplement « concernés ». En ce sens, les attentats de novembre ont été un moment cosmopolite, une expérience négative du cosmopolitisme. Il ne s’agit pas seulement d’être conscient de l’état du monde comme lorsqu’on est inquiet de telle épidémie ou de tel évènement à l’autre bout de la planète. La mondialisation n’est pas une idée, c’est une condition, un état. Une fois qu’on aura admis que l’on est personnellement touché par la mondialisation, qu’on n’a pas le choix, on pourra essayer de la transformer. De nombreux mouvements politiques, même à gauche, continuent au contraire à entretenir la fiction nationale, voire nationaliste. De ce point de vue, l’annonce de François Hollande, juste après les attentats de novembre, de fermeture des frontières était une aberration : non seulement il rejetait implicitement la culpabilité sur les gens qui circulent, les migrants qui faisaient alors la une, mais il nous faisait aussi croire qu’on pouvait fermer la France. Depuis longtemps déjà, les sciences sociales pointent la nécessité de dénationaliser la pensée comme de la dés-ethniciser. Maintenant il faut réussir à la rendre cosmopolite. C’est pourquoi avant même de voir comment s’organise la politique à l’échelle du monde, il faut déjà, selon moi, admettre que le cosmopolitisme n’est ni une opinion, ni une conscience, mais une condition. Les migrants, eux, confrontés aux frontières, aux langues étrangères, aux codes culturels changeants, en font l’expérience tous les jours.

Mais cette condition cosmopolite nécessite d’avoir un rapport à l’étranger, or il est aujourd’hui marqué par la peur, le rejet, conséquences des dispositifs de mise à l’écart que vous avez précédemment évoqués. Vous faites d’ailleurs le parallèle avec les banlieues, des populations peu intégrées et mises à l’écart. On se retrouve donc dans une société de fait cosmopolite mais très clivée, comment faire évoluer ces perceptions ?

La France, mais aussi l’Europe, sont déjà bien plus diverses que l’image qu’on en donne. Regardez l’état réel de votre famille, au sens large, de vos relations, et vous verrez que nous sommes déjà bien plus mélangés du point de vue des nations d’origine, des couleurs de peau, des cultures, des religions qu’on ne le dit. Pour autant, la France a un lourd passif de non-intégration : c’est l’ère Mitterrand, malheureusement. Même s’il y a des trajectoires de mobilité sociale, de mélange, globalement les descendants des immigrés ont été confinés, depuis les années 80, dans un processus de ghettoïsation sévère. Dans de nombreuses communes dans les banlieues où se côtoient de multiples nationalités, existent des initiatives, des gens de terrain qui manifestent cette conscience cosmopolite. Mais on est aussi confronté à la dure réalité, passée et présente, de ségrégations urbaine et raciale combinées.

« Le cosmopolitisme n’est ni une opinion, ni une conscience, mais une condition. Les migrants, eux, confrontés aux frontières, aux langues étrangères, aux codes culturels changeants, en font l’expérience tous les jours. »

On a l’impression que les débats politiques tournent autour de fictions : ce que les gens croient, et non la réalité...

Ce que vous dites m’inspire deux réflexions, sur la responsabilité des intellectuels et des médias, et sur celle des politiques. D’une part, on peut reprendre de Luc Boltanski la distinction entre la réalité et la « réalité de la réalité » : nous n’arrivons plus à distinguer ce qui nous touche réellement de ce qui nous est donné à voir sur nos écrans de télévision, d’ordinateurs, ou dans les journaux. Les représentations qui nous sont transmises comme étant la réalité deviennent une partie de la réalité : la construction de la réalité par les politiques et les médias, par l’information en continu, est considérable. Dans les régimes totalitaires, on savait qu’il y avait de la propagande, aujourd’hui une forme de propagande est prise comme étant la réalité. De plus, ceux qui gouvernent s’appuient sur des sondages réalisés à partir de croyances en une réalité produite par eux-mêmes et relayée par les médias. Le système est parfaitement tautologique. L’espace public est envahi de fictions dont les intellectuels, les journalistes, les médias, les experts, ont à répondre.

D’autre part, il y a la responsabilité des élites, de ceux qui gouvernent. Quand un chef d’État ou un ministre désigne le noir, le tsigane, l’arabe ou le musulman comme l’ennemi, on ne peut oublier que leur légitimité pour dire la réalité est considérable. Leur responsabilité est donc immense. Je trouve significatif qu’à l’annonce d’Angela Merkel d’ouvrir la frontière, l’été dernier, tout à coup pendant quelques jours, tout le monde ait changé de ton, même Valls ou Hollande, et les maires de certaines villes ont déclaré qu’ils avaient de la place pour accueillir des réfugiés. Malheureusement, cela n’a duré qu’un court moment, une semaine assez incroyable. Très vite, les choses se sont « rectifiées » : sont réapparues en force les distinctions entre « vrais » réfugiés et migrants, entre ceux qui peuvent être accueillis ou pas. Mais, nous avons pu entrevoir que lorsqu’au niveau de gouvernement le plus élevé quelqu’un dit « notre rôle est de bien accueillir les gens », de multiples formes de solidarité sont ravivées.

Ce que vous appelez la mise à l’écart, à savoir la ségrégation spatiale des migrants, permet aux fictions de se maintenir. À l’inverse, l’exemple de l’occupation du lycée Jean Quarré montre que des migrants insérés dans un quartier parisien (la place des Fêtes), malgré les conditions déplorables, entretenaient des relations sociales et humaines avec le voisinage.

Effectivement, dès qu’une relation peut s’établir, on brise un mur et on se rend alors compte que l’exercice de l’altérité est intéressant. C’est le cas de toutes les situations de frontières. Plus que des réponses à la peur, les murs créent, entretiennent les peurs. Ils disent « attention, de l’autre côté il y a des monstres, des gens qui vont nous envahir, prendre notre nourriture, nos enfants ».

« Nous sommes confrontés sans arrêt à des frontières : frontière de genre, de couleur, de nationalité, de culture, de langue… Nous en passons sans arrêt. Le contraire, c’est l’enfermement sur soi. »

Dans vos travaux justement, la frontière, lorsqu’elle n’est pas un mur, apparaît comme un élément assez positif.

Oui, c’est un lieu de passage, de reconnaissance. Mon point de vue n’est pas sans-frontièriste. J’ai pu le constater partout où j’ai fait des enquêtes, la définition d’une identité n’est possible que dans la mesure où une relation avec un autre peut s’établir. Ce qui établit ce lien, c’est la frontière, comme lieu de rencontre, d’échange, de traduction. Toutes les fonctions médiatrices, et même celle du passeur, sont essentielles aujourd’hui dans le monde. Nous n’avons surtout pas besoin d’homogénéité et d’indéfinition, mais au contraire d’hétérogénéité, de diversité. Au cours de notre vie, nous sommes confrontés sans arrêt à des frontières : frontière de genre, de couleur, de nationalité, de culture, de langue, frontière sociale. Nous en passons sans arrêt. Le contraire, c’est l’enfermement sur soi, le narcissisme. « L’encampement du monde » ne signifie pas que le monde ne sera fait que de camps, mais il correspond à une sorte de rétraction du monde, face à ce qui dans la mondialisation fait peur, il s’agit de quelque chose qu’on ne connaît pas, qui nous dépasse.

Quand je parle de situations de frontières, il s’agit avant tout de situations d’interactions, de relations qui se développent dans des villes comme Marseille ou Vintimille, et Paris évidemment. Il ne faut pas confondre ces situations de frontières avec les frontières nationales géographiques. Dans ces villes-frontières, il y a quelque chose qui est à la fois très positif, parce que c’est là que le monde est en train de se faire (même avec le Front National, même avec des gens qui peuvent tenir des propos racistes d’un côté, et avoir de très bonnes relations avec leur voisin maghrébin de l’autre), et très problématique, parce que ces lieux sont aujourd’hui des lieux de conflits. C’est cette complexité-là qui fait les situations de frontières. C’est la construction d’un monde où Babel est généralisée.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Babel ?

Le mythe de Babel est intéressant pour penser le monde contemporain. Il présente deux situations pour l’humanité. Àl’origine, l’homogénéité règne parmi les hommes qui parlent une seule langue, c’est l’apologie identitaire, sorte de pureté initiale. Cette fascination de soi amène l’homme à prétendre être aussi fort, aussi grand que Dieu. Une tour est alors construite aussi haute que possible pour atteindre le ciel. Mais Dieu réplique, il tape dans la fourmilière en quelque sorte, et envoie aux hommes la diversité des langues et la dispersion. Ce second temps est souvent dénigré et présenté comme celui de la cacophonie, de l’éclatement. Dans cette optique, on peut avoir une vision très négative des conflits actuels liés aux mouvements de population, mais c’est oublier qu’ils portent une autre dimension. Nous sommes aujourd’hui dans l’apprentissage, dans la construction d’un monde où des gens circulent en tous sens, où il faut accueillir, faire de la place, c’est un état de fait. La cacophonie est ce qui s’entend d’une oreille extérieure, au contraire, de l’intérieur, il existe une harmonisation, une certaine entente entre les personnes qui sont là, à partir du moment où elles communiquent. On peut inverser la lecture traditionnelle du mythe et considérer que Babel représente finalement la nécessité et l’effort de s’entendre dans un environnement qui change sans arrêt.

Quant à « Babels », au pluriel, c’est le nom d’un programme de recherche ambitieux, qui vient de recevoir le soutien de l’Agence nationale de la recherche (ANR), sur le thème de la ville comme frontière : ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la ville. Nous étudions les thèmes de la ville-refuge et la crise de l’asile, dans les principales capitales européennes, des villes-frontières comme Calais, Lampedusa, Ragusa ou Nicosie, et de la ville-carrefour avec une grande enquête à Beyrouth, en particulier dans la zone Sud où se retrouvent les réfugiés palestiniens, irakiens, syriens, des migrants et migrantes népalaises, sri-lankaises, bangladaises, etc. À Paris, nous enquêterons notamment auprès de la mairie, qui est disposée à établir un bilan critique de son action en matière d’asile. Nous établirons des comparaisons avec les situations de Bruxelles, Berlin, Vienne et Copenhague. Ce travail se veut être un projet d’anthropologie publique : il s’agit de mettre en débat nos résultats au fur et à mesure des enquêtes avec les associations, les journalistes, les personnels de l’administration et le public au sens large.

Dans vos travaux, les termes de parias, outcast, surnuméraires, indésirables, inutiles au monde sont proches de ceux employés par Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale. Dans cette construction du monde que vous étudiez, les migrants, les réfugiés, ceux qui bougent, occupent-ils la place du salarié dans le monde industriel ?

Certes Alain Badiou a fait des migrants la nouvelle classe prolétaire à l’échelle mondiale. Pour ma part, je ne le formulerais pas ainsi. On peut définir un idéal-type du migrant qui vend sa force de travail, est plus ou moins illégal, qui est donc vulnérable et d’autant plus soumis à un dispositif d’exploitation. Mais il existe d’autres situations où des migrants poursuivent un rêve, s’enrichissent, en devenant eux-mêmes patrons, ou sont bloqués à la frontière et deviennent des passeurs. La condition sociale des gens qui sont dans ces situations est instable, sur le plan sociologique. Ce n’est pas le préparait de R. Castel.

Ma source d’inspiration en parlant de parias, de surnuméraires et surtout d’indésirables, vient là encore bien plus de Hannah Arendt. Ce sont des parias ou des surnuméraires à l’échelle du monde, c’est-à-dire des gens qui, à un moment donné, sont en reste. Ce qui ne veut pas dire qu’ils le sont par essence ou pour toujours. Ce n’est pas leur condition sociale au sens d’une position de classe. Cette définition est anthropologique, elle fait référence à la position qu’ils occupent, d’entre-deux, de frontière : ils ne sont ni ancrés dans le lieu où ils sont nés ou d’où ils sont partis, ni arrivés là où ils croyaient qu’ils allaient arriver. C’est cet entre-deux qui se constitue comme un point d’observation sur le monde, une position de seuil, d’objectivité sur le monde. C’est la position positive de l’exilé, de celui qui a un regard distancié aussi bien sur sa propre culture que sur la culture des autres. Elle renvoie moins à la position sociale qu’à des topologies, des manières d’occuper les espaces, à la circulation, au droit de traverser les espaces. Le migrant porte autre chose que la figure du prolétaire, plutôt celle de l’étranger global, qui n’est ni ici, ni là, il incarne la frontière et la mobilité.

À propos de Michel Agier

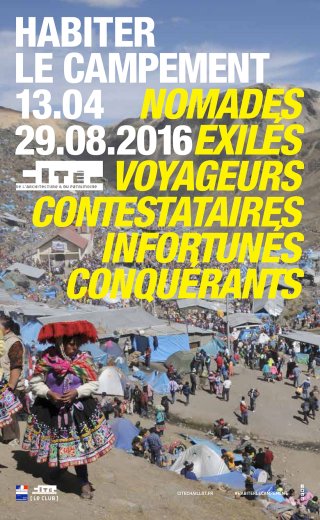

Pour Vacarme, Michel Agier est un compagnon et un éclaireur. Compagnon de longue date, parce qu’il a partagé avec nous quelques-unes de ses nombreuses enquêtes de terrain (au Libéria et en Sierra Léone [1]), parce qu’il a tenu dans nos pages une chronique contre le ministère de l’Identité nationale, parce qu’il met son travail d’anthropologue au service d’une analyse politique du monde contemporain. Mais aussi éclaireur, au sens de celui qui jette la lumière sur ce qui ne devrait pas être vu : un monde de camps (pour reprendre le titre de l’ouvrage qu’il a dirigé en 2014), de Monrovia à Dadaab, du Kenya à la Palestine, de l’Afrique à l’Amérique latine et l’Europe. Arpenteur inlassable des zones de transit et des camps les plus divers, il nous fait partager l’humanité des marges, terrain de prédilection de ses recherches. Grâce à lui, nous rencontrons des hommes et des femmes exilés, en transit ou déplacés qui donnent aux mots circulation et droit à la mobilité le souffle des paroles incarnées. Il n’a de cesse d’analyser les formes de l’en-campement, ses transformations sécuritaires et humanitaires, notamment en France quand il critique les choix qui ont été faits à Calais [2]]. Il est actuellement le conseiller scientifique de l’exposition « Habiter le campement » qui se tient à la Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris du 13 avril au 28 août 2016.

Parmi ses nombreux ouvrages, Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, 2008, Je me suis réfugié là ! Bords de routes en exil, (avec Sara Prestianni), Éditions Donner lieu, 2011 ou encore La Condition cosmopolite. L’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire, Éditions La Découverte, 2013.

Notes

[1] Toutes les contributions de Michel Agier pour Vacarme sont en ligne sur le site de la revue.

[2] Voir « Calais avril 2015-fevrier 2016 : d’une violence l’autre » publié sur le site Passeurs d’hospitalités.