Désir d’être indien

par Sacha Zilberfarb

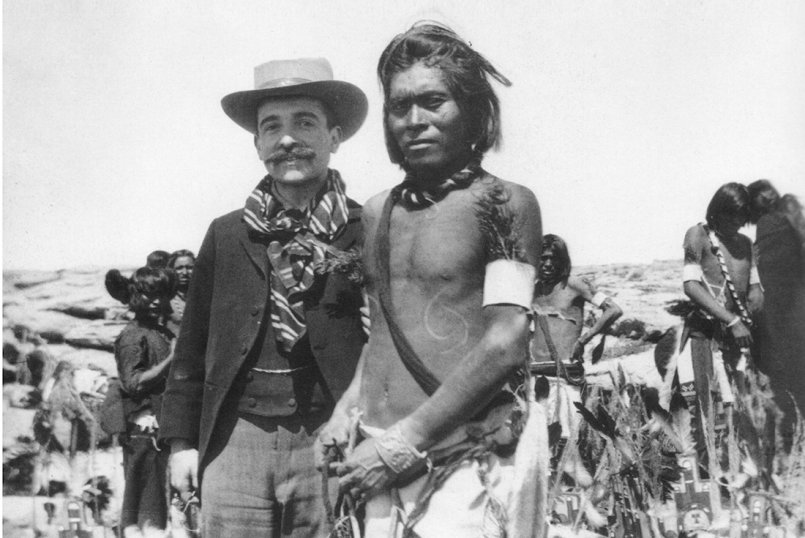

« Ah, pouvoir d’un seul coup être un Indien penché dans le vent sur un cheval au galop, sentir secousse sur secousse monter du sol qui tremble, avoir enfin abandonné les éperons car il n’y avait pas d’éperons, jeté les rênes car il n’y avait pas de rênes, et ne plus voir qu’à peine, devant soi, la plaine comme une lande rase, et même plus, bientôt, ni la tête ni l’encolure du cheval. [1] » C’est Kafka. Ce pourrait être Aby Warburg, historien d’art dont on connaît avant tout le nom par l’institut qu’il a créé à Hambourg, avec l’argent de ses frères banquiers. Aujourd’hui le Warburg Institute est installé à Londres depuis son déménagement forcé hors de l’Allemagne nazie. Le sort de Warburg fut jusqu’il y a peu moins heureux. À mesure qu’on en perdait la trace, il devenait peu à peu le lointain père fondateur de la discipline iconologique, laquelle fut reprise et systématisée par ses plus célèbres disciples, au premier rang desquels Erwin Panofsky. Avec l’iconologie panofskienne, l’histoire de l’art rentre en quelque sorte dans l’âge adulte, crée des outils opératoires pour analyser les œuvres, en dégage des contenus symboliques et discursifs, et au-delà fait surgir des cosmos culturels, catégorise des styles et des époques. Admettons que l’histoire de l’iconologie commence bien avec Warburg, qui met l’analyse rigoureuse de l’image au centre de ses recherches pour en dégager des vérités générales. Reste que les vérités de Warburg seraient plutôt celles d’un enfant, les plus dures à entendre. Warburg œuvre à un décloisonnement maximal des espaces et des temps, porté par le refus de se « laisser terroriser par une police des frontières ». Il rapproche des mondes hétérogènes (danses d’Indiens et spectacles florentins), casse les distinctions, opère des rééquilibrages (Dionysios à côté d’Apollon), met à jour des continuités (images votives et portraits bourgeois de la Renaissance). L’image elle-même devient un espace de survivances et de transformations, une scène où se joue du pathétique. Et par effet de retour, l’histoire de l’art doit être une scène où violence est faite au savoir.

Ce qui remet aujourd’hui Warburg au centre des recherches en histoire de l’art, c’est sans doute ce geste de décloisonnement et de déplacement, dont on trouve un éclairage singulier dans un épisode peu connu de Warburg : le voyage qu’il entreprit chez les Indiens hopis d’Amérique du Nord. En France, le retour à Warburg est surtout d’ordre éditorial. Début 2002, trois ouvrages sur Warburg verront le jour, dont deux publiés par les éditions Macula : l’édition française du Rituel du serpent, texte de la conférence tenue par Warburg en 1923 sur le voyage qu’il fit 27 ans plus tôt chez les Indiens, et un recueil d’études contemporaines consacrées à Warburg (J. Habermas, S. Settis, K. Forster, M.Warnke, D. Cohn), avec une autobiographie inédite écrite en 1929. De son côté, Georges Didi-Huberman publie aux éditions de Minuit L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg. Appro-cher Warburg aujourd’hui, c’est s’affronter avant tout à des questions de méthode, à une façon d’habiter la discipline, c’est une invitation à changer de protocole. Il s’agit moins d’évaluer des conclusions « scientifiques » que de démonter les outils de la recherche pour pouvoir les réutiliser.

Pour entrer chez Warburg, mieux vaut passer par l’entrée des artistes : explorer le dessous des textes, les marges, la somme de photos, documents et objets laissés par l’auteur. Cela veut dire aussi dégager de la pratique de l’historien des formes nouvelles de représentation, construire un espace propre de la connaissance, ce que Warburg n’a jamais cessé de mettre en chantier et qui fait de lui moins un système théorique qu’un happening de l’histoire de l’art. Mais se frotter à Warburg, c’est aussi encourir le risque d’une dépossession — du savoir, de la maîtrise, du discours. Warburg, qui était le premier à admettre combien ses travaux risquaient d’être incompris, a pour horizon malheureux, pathologique, le silence de l’historien qui, à vouloir s’immerger dans le sensible, finit par se perdre dans l’image. L’Atlas Mnémosyne, dernière œuvre de Warburg, constituée de planches d’images placardées sur les murs de sa bibliothèque, synthèse en collage d’images de tous ses textes, travaille cette tension. Car quoi de plus dangereux pour une discipline scientifique que la libre association d’images, dont le sens supposé en jaillir est toujours incertain, quand il n’est pas orienté par un discours ? Il reste que chez Warburg, la mélancolie n’a pas le dernier mot, et la mesure de l’arpenteur la bride. À regarder les planches de Mnémosyne d’un peu près, on voit dans l’attention portée aux espaces, au fond noir, aux formats des reproductions… toute une syntaxe qui fait des images un texte en creux, blanc sur noir. Si la pensée de Warburg est peuplée de démons et totems, elle trouve également sa forme dans un goût extraordinaire pour les constellations, dispositifs spatiaux et jeux de construction. C’est là, entre magie de l’image et rationalité scientifique, que Warburg fait signe.

Revenir sur le voyage chez les Indiens, c’est aborder Warburg par son versant le plus radical, et le plus jubilatoire. Pour prendre part à cette étrange aventure au pays de l’histoire de l’art qu’est la pensée de Warburg, nous reproduisons ici un extrait de la conférence de 1923, précédé d’un entretien avec Philippe-Alain Michaud, histoire de jouer un peu aux Indiens.

Notes

[1] Franz Kafka, Wunsch, Indianer zu werden, traduction Bilmann/Cellard, in La métamorphose, 1997.