Yes, we can’t auto-analyse d’une impuissance politique

par Laurence Duchêne, Dominique Dupart, Carine Fouteau, Paul Guillibert, Thibault Henneton, Xavier de La Porte, Carole Peclers, Adèle Ponticelli, Laure Vermeersch & Pierre Zaoui

Illustrations d'

Parions ceci : rarement on a ressenti un sentiment aussi désolant d’impuissance politique et personnelle qu’aujourd’hui. Généralement lorsqu’on agit, on méprise ce genre d’états d’âme. « Le Seigneur se moque bien de vos petits scrupules », rappelait saint François de Sales aux conventuelles dont il avait la charge. Plainte narcissique de petits-bourgeois qui n’agissent pas, ne militent pas, ne créent pas, ne manqueront pas de rétorquer certains. Peut-être que non. Parions que notre actuel sentiment d’impuissance a un peu plus de consistance.

Certes, après un an de socialistes au pouvoir, c’est-à-dire après un an de reniements et d’abandons attendus par les cyniques et craints par les naïfs, c’est un peu normal : la droite c’est l’impuissance imposée dans nos crânes à coup de gourdin, la gauche c’est l’impuissance intériorisée dans nos âmes à coup de renoncements. Mais il y a plus. Il y a l’impuissance érigée par les gouvernants de tous bords en stratégie de gouvernement. Il y a l’impuissance théorique ou idéologique née de la désertion sans précédent du champ de l’alternative politique sérieuse, voire de la croyance dans l’action politique tout court. Et il y a encore l’impuissance produite par les nouvelles technologies du pouvoir — le chômage sans misère totale, les guerres sans mort et sans soldat (du moins au nord de la Méditerranée et du golfe du Mexique), les désastres écologiques reportés sine die (du moins au nord du tropique du Cancer). Nous voilà embarqués dans des alternatives impossibles : vomir son impuissance ou vomir une puissance virile atroce.

À ce niveau, difficile de distinguer sentiment d’impuissance et impuissance réelle. Mais que l’envie demeure, et l’on découvrira que ce sentiment, en s’approfondissant, se rapproche de son contraire : le déclenchement public et collectif d’une violence sans contrôle. Car les plus impuissants sont les plus violents. Si notre pari est justifié, s’il est vrai que nous n’avons jamais été aussi impuissants, subjectivement et objectivement, alors il y a aujourd’hui beaucoup à craindre et beaucoup à espérer. Du coup, on pourrait espérer qu’advienne le renversement dialectique tant attendu, celui qui permettra de contempler de nouvelles promesses de puissance à venir depuis la considération de notre impuissance actuelle.

Mais bernique, ça suffit, cette fois plus question, pas question de chanter que notre seul horizon d’impuissants serait celui de la puissance retrouvée. Il faut nommer ce sentiment d’impuissance parce que c’est un moyen de le partager. Il faut s’enfoncer dans ce problème de l’impuissance politique, sociale, historique, existentielle, métaphysique. On va plutôt tenter une enquête. Enquête sur l’impuissance contemporaine. Comment chacun à la fois s’en sort et ne s’en sort pas avec ce sentiment gluant et retors : comment il se bat, comment il ruse, comment il s’arrange, comment il patauge aussi. Et tant pis s’il n’en ressort rien. Et tant mieux s’il n’en ressort rien, ça voudra quand même dire aussi qu’on touchait juste. Et tant mieux et tant pis s’il en ressort quelque chose.

Pour commencer, comment on se sent ?

Pas bien. Presque un peu morts. Nous, à Vacarme, on a perdu sur tous les plans. Une fiscalité plus juste, repensée ? Perdue. Le mariage ouvert aux couples de même sexe ? Gagné, mais sans le droit à la PMA. La légalisation raisonnée et raisonnable de toutes les drogues ? Perdue. La licence globale ? Perdue. Le revenu garanti ? N’en parlons pas. Les reconduites à la frontière ? Elles ont lieu, elles !

Le pire, c’est que nous savions que ça nous pendait au nez, mais quand même, nous avons voté (Vacarme 58, hiver 2012), nous avons appelé à voter au second tour pour ceux dont nous supposions bien qu’ils allaient trahir ou plutôt qu’ils allaient être ce qu’ils sont, qu’ils allaient faire ce qu’ils font, c’est-à-dire nous torpiller, nous démembrer la boussole. Ce gouvernement, d’une bouche, plaint les populations civiles syriennes, de l’autre, empêche leur venue sur le territoire Schengen et les maintient dans la mort. Pour les Roms, c’est pareil. On coupe l’électricité et on reproche aux pauvres de s’éclairer à la bougie. S’ils se tuent au cours d’un incendie, c’est de leur faute. S’ils meurent, qu’ils meurent. Et ce n’est pas fini. Mais on arrêtera là.

Et nous, nous sommes impuissants mais nous sommes vivants. La main peut-être posée sur notre viagra spirituel, mais vivants. C’est ça, l’impuissance, c’est une fausse mort, une mort de l’esprit.

Et d’où ça vient, ça ?

D’abord, si l’impuissance n’a fait que gonfler depuis trente ans c’est bien dans le domaine des choix économiques. C’est devenu une rengaine : sauver les banques, d’accord, par contre sauver Florange ou faire une révolution fiscale, là, impossible. L’invocation de l’impuissance — au nom de la mondialisation, des directives européennes, ou de la confiance des entreprises, bref de contraintes forcément insurmontables — a tellement servi de prétexte à une absence de volonté politique et de projet économique qu’elle a noyé le vrai poisson : quelle économie veut-on ?

La tragédie démocratique se joue tout de même ici : les politiques arguent de la contrainte économique dans le temps même où les économistes minimalement sérieux et progressistes désespèrent depuis toujours de toute solution proprement économique — non seulement parce qu’il n’y a aucun consensus possible mais parce que si l’économie se veut une science, elle n’a aucune norme à édicter sur le réel commun, c’est aux politiques de décider ce qu’ils veulent. Autrement dit, les politiques se légitiment d’une impuissance économique que les économistes ne peuvent assumer qu’en tant qu’impuissance politique. Cercle vicieux de l’expertise : demander des raisons d’agir à ceux qui s’en sont dépourvus a priori.

Cela ne signifie évidemment pas que la contrainte économique n’existe pas – la science économique est précisément la science de cette contrainte — mais que l’enjeu politique repose uniquement — et essentiellement — sur le choix des sujets, lesquels sont les premiers à affronter cette contrainte. Ne prenons qu’un exemple : quand les mouvements altermondialistes réclament une lutte efficace contre les paradis fiscaux, on leur répond que c’est très difficile, que ce sera très long, qu’il faut tenir compte de la concurrence internationale, mais quand Cameron a besoin de recettes fiscales supplémentaires, il lui faut quelques jours pour imposer aux îles Caïmans (et autres paradis sous souveraineté britannique) de transmettre toutes les informations sur les comptes détenus par les citoyens de huit pays de l’Union européenne. Quoi qu’on en dise, on a les impuissances qu’on se choisit.

Ça voudrait dire une chose : l’impuissance est une stratégie politique.

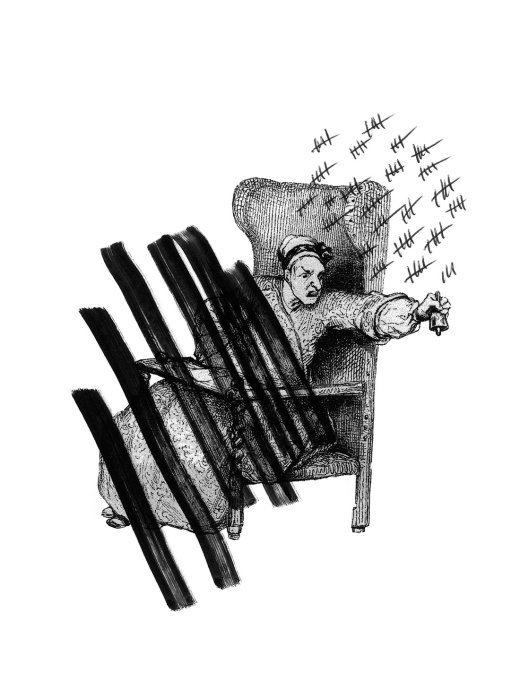

Ben oui, l’impuissance peut être très utile au pouvoir, et même un levier de communication gouvernementale. Exemple : le droit de vote des étrangers non-européens aux élections locales, qui fait partie de ces réformes qui servent les intérêts de François Hollande à condition qu’elles restent à l’état de projet.

Il suffit d’écouter ses conférences de presse. Le chef de l’État ne dit pas : « c’est une réforme essentielle de mon quinquennat, elle va changer la vie de centaines de milliers de personnes qui vivent ici, travaillent ici, paient leurs impôts, sont délégués syndicaux de leur entreprise ou parents d’élèves dans l’école de leurs enfants. » Jamais il ne la défend avec force, il préfère affirmer que les conditions ne sont pas réunies. Le 13 novembre 2012, devant les journalistes, il écarte les deux moyens de faire aboutir un texte modifiant la Constitution — référendum et voie parlementaire — car ils seraient inopportuns : « Présenter un texte avec le risque de diviser les Français pour au bout du compte ne pas le faire passer : je m’y refuse. » C’est l’intention qui compte. Six mois plus tard, le 16 mai 2013, ce n’est toujours pas le moment : « Je ne veux surtout pas donner l’impression que nous cherchons avant les municipales (de 2014) à utiliser cette question du droit de vote des étrangers pour entretenir je ne sais quel malentendu », assène-t-il alors qu’une réforme constitutionnelle doit être examinée en juillet à Versailles. Jamais qu’une occasion de perdue : l’année prochaine, OK, dit-il, car « il n’y aura plus d’enjeu ». Le texte sera alors soumis au Parlement et advienne que pourra, poursuit-il, comme s’il se désintéressait soudain de l’issue.

Pourquoi alors avoir inscrit ce boulet que la gauche traîne depuis trente ans dans son programme ? Parce que le droit de vote des étrangers garde un pouvoir de séduction auprès de ceux qui, tel Vacarme, appelaient naguère à occuper le vote. Et parce qu’il fait office de garde-fou à l’égard de tous les autres : voyez mesdames et messieurs, comme ce pouvoir ne cède pas à l’angélisme ! Censé apporter la preuve que ce régime est responsable, ce report est plutôt la marque d’une incapacité feinte. La réforme se fera peut-être, mais pour l’instant, elle est plus utile comme ça : inaboutie.

D’autres questions sont carrément passées sous silence. Sous le tapis, par exemple, les engagements sur la politique migratoire. Autorisée au plus haut niveau de l’État, une parole xénophobe s’est déployée dans toute la société. Aussi, les quelques mesures proposées pour faciliter l’accès à la nationalité, mettre fin à l’enfermement des familles, créer un titre de séjour pluriannuel ou améliorer l’accueil en préfecture, sont ponctuelles et n’ont pas l’ampleur qui permettraient d’inverser la tendance. Tout se passe comme si le gouvernement s’efforçait de ne pas les rendre trop voyantes. Pendant ce temps, les étrangers sont invités à retourner à leur invisibilité. Comme les immigrés de longue date. Dans un rapport ébouriffant, remis au Premier ministre et consacré à l’absence de politique d’intégration depuis trente ans, le conseiller d’État Thierry Tuot va même jusqu’à évoquer une « conspiration du silence » : « Au demeurant, le vrai danger (...) est dans l’assourdissant silence de l’effondrement et du repli. Échec scolaire, chômage, insalubrité du logement, ségrégation spatiale, fermeture de l’accès à la culture, déstructuration familiale, atteinte aux libertés, notamment de conscience, santé chancelante, espérance de vie moindre, discours violent et accusatoire des pouvoirs publics : alors on se tait, on souffre entre soi, on attend. » Ce silence est coupable, sa honte rejaillit sur nous. Et nous, on est là, comme des cons. Il y a de quoi désespérer.

Désespéré, Marx ?

À Arnold Ruge qui l’interroge, Karl Marx fait un jour de mai 1843 à peu près cette réponse : « Vous ne direz pas que je me fais une trop haute idée du temps présent, et si malgré tout je ne désespère pas de lui, c’est que sa situation désespérée est précisément ce qui m’emplit d’espoir. » C’est cette forme de désespoir positif ou d’impuissance renversée qui ne serait pas encore suffisamment partagée. À l’inverse, et c’est l’une des raisons de son succès, l’impuissance s’accommode très bien de l’espoir. Espoir logé quelque part dans notre esprit, indécrottable, en dépit de tout rappel aux structures qui en révèlent chaque jour le caractère fallacieux, espoir de voir nos désirs — biopolitiquement assignés à la seule réussite individuelle — un jour satisfaits, fût-ce sur des plateaux de télévision. Ce ne serait donc pas si mal de désespérer.

Et la honte, alors ? On peut tout à fait avoir honte de sa nation politique hors de tout orgueil national, dit encore Marx à Ruge. Colère rentrée, prête à surgir, la honte est révolutionnaire en puissance, appel à une politique humaine des désirs démocratiques — par opposition à la politique animale des désirs princiers de Frédéric-Guillaume IV. Quand il critique Hegel en 1843, Marx insiste donc sur cet affect : l’actif dominé doit joindre la honte à la misère. Il faut apprendre au peuple à avoir peur de lui-même, prélude à la réalisation d’un rapport de forces qui, n’en doutons pas, finira par tourner à son avantage. Non pas que le prolétaire et le capitaliste soient si différents. Au contraire, écrivent Marx et Engels dans La Sainte Famille, ils « représentent la même aliénation humaine ». Si la classe possédante se sent bien dans cette aliénation, parce qu’elle y voit une manifestation de sa propre puissance, l’autre y est désarmée. Miséreuse, elle n’est pas encore honteuse, pas suffisamment désespérée. La tâche du théoricien doit alors consister à lui fournir les armes de la critique, assise sur son propre sentiment d’injustice, afin qu’elle y puise la force d’agir, afin d’activer le concept de justice.

Un siècle et demi après Marx, le sentiment d’injustice est toujours là. Reste le constat que la convergence économico-étatique, que les institutions et la communication épuisent les ressources humaines, creusent le ravin qui sépare les possédants des possédés. Et nous, théoriciens de revue, on se saisit alors du sentiment d’impuissance, se demandant « que faire ? », mais sans accent léniniste. Toujours l’avant-garde, celle qui a les moyens de la réflexion, mais plus ceux de susciter l’effroi, ou l’adhésion. Hors parti, hors « théorie » ou « école », possédants et possédés à la fois, dans la chaleur d’une « culture de serre pour plantes exceptionnelles », comme disait Adorno qui avait une sacrée confiance dans ses capacités réflexives, notre désespoir actif reste néanmoins désespérément privé de puissance.

Et si le premier pas consistait donc à admettre notre impuissance…

La vraie puissance, à lire Adorno, depuis la Dialectique de la raison jusqu’à la Dialectique négative, c’est celle qui reconnaît la nécessité de son impuissance. Ne pas la reconnaître, c’est retomber dans la domination avec laquelle les Lumières veulent rompre, c’est coucher avec le vampire. Alors oui, nous sommes prêts à « souiller la splendeur de [notre] intériorité » (comme dit Hegel) au contact de n’importe quelles communautés sociales, mais il faut absolument que cette puissance retrouvée au contact de la substance humaine instable se retire aussitôt, apeurée par sa propre violence, par ses rêves de splendeur.

Quand Marx censuré en Allemagne rejoint Paris, c’est en quête d’un impératif ontologique — plus fort que l’impératif catégorique kantien [1]. Qu’est-ce qui légitime l’activation du concept de justice ? Pourquoi devrait-il en aller autrement que comme il va ? Au nom de quelle injustice ? De quelle aliénation ? Qu’est-ce qui ne va pas avec le travail, avec le fait de travailler comme on travaille ? L’aliénation, qui signale simplement l’idée d’une dépendance de l’homme à son milieu et à ses affects, produit elle-même la division travail / capital plus qu’elle n’en est le produit. Il se dit là quelque chose de décisif, d’anthropologique, d’ontologique. L’impuissance dérive de notre aliénation fondamentale, du genre et de l’être humains. Si Marx est plein d’espoir contradictoire en 1844, un brin naturaliste ou historiciste, Adorno, plus d’un siècle plus tard et après-guerre, est plus sceptique : « Man is the idea of dehumanization ».

Ok, mais aujourd’hui, ça se formule comment ?

Disons que le problème actuel peut se formuler d’au moins cinq manières. Sous sa forme la plus superficielle, c’est le problème de la misère communicante des temps : tant qu’ils sont dans l’opposition, les politiques nous abreuvent de « yes, we can, yes, we can » et dès qu’ils sont au pouvoir ils se repaissent de « we can que dalle ». Ce yoyo de la gargarisation impuissante est la misère de nos démocraties communicantes, on l’a vu avec le vote des étrangers.

Comme, toutefois, la communication n’invente rien, pas même le mal ni l’impuissance, notre problème prend au moins une deuxième forme, bien plus réelle cette fois, quoique tout aussi connue. Cette seconde forme est celle qui a surgi des désastres successifs des communismes et des socialismes dit réels mais aussi du désastre des politiques socio-démocrates qui s’en est suivi. Et elle s’exprime par une explosion, peut-être sans précédent dans l’histoire politique moderne, du sentiment d’impuissance : impuissance cruelle des communistes et des révolutions d’un côté (on aura donc zigouillé tout ce beau monde pour des prunes ?), impuissance navrée ou hypocrite des socio-démocrates, des républicains et des réformistes de l’autre. Où qu’on se tourne aujourd’hui tout semble triste. Nos grands-parents semblaient avoir le choix entre au moins trois voies mais ils ne nous ont légué qu’une ornière et deux impasses.

Pour ne pas s’abandonner à trop de tristesse, on pourrait caractériser cette seconde forme de manière un peu plus précise et plus technique. Troisième forme du problème, donc : est-ce que l’on n’assiste pas depuis la chute du Mur de Berlin à la fin de ce que J. G. A. Pocock appelait le « moment machiavélien » ? Le moment machiavélien est ce moment historique où surgit une pensée républicaine qui prétend reprendre la main dans les affaires politiques : d’abord dans l’Italie du XVIe siècle autour des figures de Machiavel et Guichardin, puis dans l’Angleterre du XVIIe siècle autour de la figure de Harrington, puis dans la France des Lumières et aux États-Unis naissants.

Et c’est un moment qui se constitue essentiellement autour de trois axes : d’abord l’axe virtù/fortuna, c’est-à-dire l’idée qu’un peuple et un prince vertueux, au sens d’énergique et talentueux, peuvent changer l’ordre des choses et ne sont pas soumis aux diktats de la providence divine ou de l’argent ; ensuite, autour d’un clair refus de toute pensée utopique ou idéaliste — faire de la politique ce n’est plus rêver, c’est chercher pour de bon les moyens de sa politique : puissance du réel contre impuissance de l’idéal ; enfin, autour d’une apologie de la division de la cité comme garant de la liberté de tous (dissensus irréductible entre peuple et grands dans sa version proprement machiavélo-républicaine ; lutte des classes dans sa version marxiste). Il semble bien que ces trois axes soient aujourd’hui en voie de complet effondrement : le marché mondial est devenu une fortuna plus implacable encore que la providence divine des Anciens, et toute idée qu’elle pourrait se soumettre à une âme ou un peuple assez énergique et « capable de vouloir » paraît aujourd’hui du plus haut comique ; l’utopie connaît depuis des années un stupéfiant retour en grâce (ou « l’hétérotopie » quand on est snob et qu’on n’a pas lu Foucault tant ce dernier invente ce terme pour décrire des formes d’organisation sociale – couvents, missions jésuites… — qui n’ont rien de particulièrement désirable) ; toute forme de division sérieuse ou de lutte des classes semble avoir aujourd’hui laissé la place à une opposition en carton entre une droite décérébrée qui se réclame de Mai 68 pour mieux le dénoncer et une gauche tragiquement blairisée, clintonisée, schröderisée, sarkozysée.

Cette hypothèse d’une fin du moment machiavélien n’est toutefois pas qu’un problème historique et s’adosse à un problème quasiment métaphysique : celui de notre rapport avec la providence ou la nécessité. Ce serait la quatrième forme de notre problème, celle de la fin possible de ce qu’on pourrait nommer le « moment spinoziste ». Spinoza s’horrifiait en effet de ce que sa pensée de la nécessité puisse être interprétée en termes de triste servitude et de fatalisme impuissant. Pour lui, au contraire, et si naturellement qu’il ne sentit jamais le besoin de s’en expliquer vraiment, comprendre la nécessité dans les choses, de manière éthique comme politique, était toujours et de façon évidente signe de puissance, de joie, de libération, de participation à l’infinité toute-puissante de la Nature. Est-on encore capable d’articuler spontanément nécessité et liberté, système et invention, c’est-à-dire de ne percevoir aucune contradiction entre le constat de notre impuissance et l’affirmation de nos capacités à nous en libérer ? Pas sûr, pas sûr. À force d’être incantatoires, les actuelles apologies de la joie, c’est-à-dire de sa juste puissance bien comprise, finissent par nous donner plutôt envie d’être tristes pour toujours.

On ne saurait toutefois prendre cet abandon à la tristesse comme une simple complaisance. Parce que s’exprime ici aussi bien une cinquième formulation de notre problème selon laquelle l’impuissance ne serait pas une déficience ou un empêchement momentané de la vie de l’esprit, mais son centre même. Pour décrire cette impuissance radicale (à penser, à écrire, à vivre, à aimer) Artaud parlera, dans sa correspondance avec Rivière, d’impouvoir. On peut imaginer qu’il invente ce drôle de terme (même un peu moche) pour au moins deux raisons : d’abord pour désigner justement cette faille terrible qui ouvre un gouffre au cœur même de l’esprit et qui n’est pas à expérimenter sous l’ordre d’un manque, d’une négativité, d’une défection de ses puissances et des possibilités comme le suggèrerait le terme simplement négatif d’impuissance, mais sous l’ordre d’une réalité drue, inappropriable, incurable ; et ensuite pour accorder, malgré tout, une inespérée positivité à cette négativité pure — l’idée qu’il s’agit là d’une instance autour de laquelle seulement surgit tout ce qui vaut ici-bas : les œuvres, les amours, les efforts ne vaudraient qu’autant qu’ils ne constituent pas un nouveau pouvoir mais qu’ils ne font que commenter un impouvoir bien plus fondamental. C’est une pensée au moins un peu plus classe que celle d’un Thomas Mann se désolant que l’art ne soit pas une puissance, « à peine une consolation ». Sauf qu’à en prendre acte, on voit à quel jeu de dupe nous soumettrait la pensée politique dominante d’aujourd’hui. Celle-ci, remontant au moins à un Benjamin Constant, nous enjoindrait à croire que nous sommes puissants et libres individuellement mais radicalement impuissants dans l’ordre collectif et politique. Or la vérité serait exactement inverse : politiquement on peut toujours tout changer, c’est seulement en son tréfonds que l’on expérimente ce qu’est la véritable impuissance métaphysique, l’impouvoir. Mais qui aujourd’hui le sait encore ?

Et si c’étaient les Syriens ?

Revenons un peu en arrière. En Syrie, même ceux qui s’étaient engagés contre le père el-Assad avaient fini par se taire sous Bachar. Après quelques mois d’un court « printemps de Damas », chaque Syrien savait en lui-même qu’en Syrie, de toute façon, « ça ne bougerait pas ». Encore le même silence buté sur un constat d’impuissance — dominaient la peur, l’habitude et la corruption, mais aussi une question sans réponse : à quoi ressemblerait une autre politique ? Dans une capitale, Damas, où affluaient depuis des années les réfugiés des conflits de la région, le statu quo apparaissait comme un pis-aller. Puis survient un événement qui fait basculer le pays dans la révolution. Le 18 mars 2011, à Deraa, quinze gamins écrivent « Bachar dégage » sur les murs et se font arrêter. Au commissariat, les parents se font molester et découvrent les ongles arrachés de leurs enfants. En quelques jours, la ville entre en quasi insurrection. Libération raconte ce qui se passe le même jour, à Damas : « Le prêcheur de la grande mosquée des Omeyyades était engagé dans un de ses sermons lénifiants quand un jeune homme bondit en chaire, lui prit le micro et lui lança : “Pourquoi nous parler de ça en ces circonstances ? Parlez-nous plutôt de la situation politique !” Immédiatement, des moukhabarats (la police politique) se précipitèrent pour arrêter le perturbateur et le traîner hors du sanctuaire. Inimaginable il y a quelques semaines, l’incident témoigne que la muraille de la peur, derrière laquelle les Syriens sont enfermés depuis des décennies, a commencé à se déliter. »

La répression suscite les appels d’intellectuels depuis longtemps silencieux, des vidéos à visages découverts, des mois de lutte pacifique. La contestation gagne les campagnes, puis les villes, via les paysans exilés en banlieue. Le « système Assad » agite l’habituel chiffon rouge « moi ou le chaos », l’ennemi étranger, l’épouvantail djihadiste, et bombarde. Se met en place une résistance civile : des coordinations locales (CCL), quartier par quartier, pour organiser la survie sous le feu. Kofi Annan, en charge du dossier syrien, plaide un aberrant compromis avec la Russie, la Chine et même l’Iran. Des négociations qui, du coup, deviennent évidemment inacceptables pour l’opposition syrienne. Le Conseil National Syrien (CNS) se rallie à la « Coalition nationale des forces révolutionnaires et de l’opposition syriennes ». Ensemble sur la scène internationale, ils opposent un « non » ferme à toute négociation. Cette résistance qui puise dans les énergies les plus profondes de la société syrienne renoue avec une aspiration réformiste brisée dix ans plus tôt. Sans lyrisme, l’horizon révolutionnaire est tout juste la promesse d’une vie normale, associée à la conviction que le maintien du régime, c’est la mort. Mais que pour ça, il faudra tuer, et peut-être mourir.

Mais nous ? Sommes-nous encore capables de mettre nos vies en jeu ?

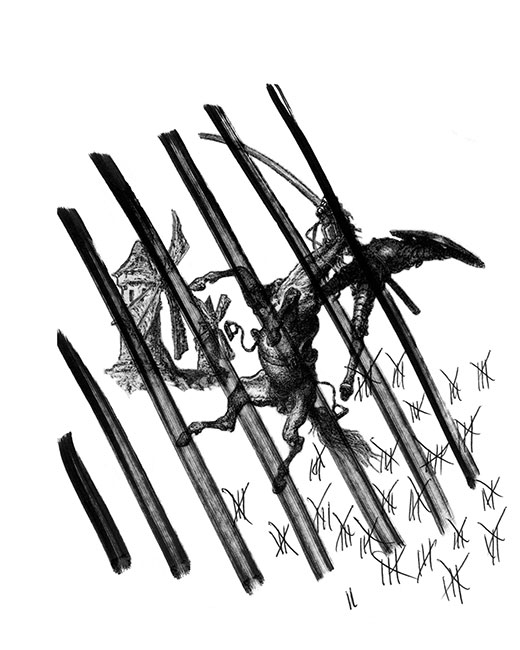

Loin de nous l’idée de nourrir en France l’espoir d’une guerre civile à la syrienne, loin de nous l’idée de glorifier le temps de la conscription, des grandes boucheries sur le champ de bataille, et du courage militaire ; néanmoins, il se passe quelque chose qu’il est bon d’examiner et que Grégoire Chamayou, dans l’excellent livre qu’il vient de publier, appelle la « dronisation » du monde. Ça peut paraître lointain, mais « ça vaut le détour », comme on dit. Chamayou part du constat que le drone, objet volant commandé à distance, équipé de caméras et de missiles, est en train de devenir l’arme de guerre par excellence. Pour l’instant réservé grosso modo aux armées américaines et israéliennes, il est voué à se répandre : le récent Livre Blanc sur la défense française invite à tirer les leçons de la récente intervention au Mali et de notre dépendance vis-à-vis des États-Unis pour les missions de surveillance et de « frappes ciblées » et à équiper de drones l’armée française, ce qui s’est fait pour l’instant au compte-goutte. Or que signifie le recours au drone dans ce qu’on appelle sans ciller « la guerre contre le terrorisme » ? Il signifie que nos pays se refusent à risquer la vie de leurs soldats, ceux-ci frappant l’ennemi depuis des hangars climatisés situés à des milliers de kilomètres de distance du lieu visé (au passage, il semblerait que le prétendu syndrome de stress post-traumatique dont seraient affublés ces opérateurs est une vaste fumisterie ; au mieux certains ressentent-ils quelque chose de l’ordre de la culpabilité). Il signifie que nos États acceptent de mettre à bas la virtù guerrière pour une soi-disant efficacité qui reste à prouver (les drones se trompent souvent, tuent régulièrement des civils et ne sont précis que si on les compare au tapissage de bombes. Quand les États-Unis veulent vraiment faire une « frappe ciblée », ils envoient des commandos, comme dans le cas de Ben Laden).

Chamayou voit deux conséquences majeures à cette dronisation. L’une tient à la guerre proprement dite : le drone provoque une guerre sans lieu (au mépris de tout droit de la guerre, les drones peuvent frapper partout, y compris dans des pays contre lesquels nous ne sommes pas en guerre) et sans fin (il est à peu près certain que de telles guerres ne peuvent pas être gagnées, ni perdues d’ailleurs). La seconde conséquence nous intéresse plus ici : une vertu de la guerre « à l’ancienne », c’est que risquant la vie des citoyens, elle crée les conditions d’une possible opposition à la guerre. La guerre dronisée l’empêche. La guerre dronisée nous rend donc à la fois lâches (nous sommes ceux qui ne risquons rien) et impuissants (ne nous faisant rien risquer, l’État hésite moins à faire la guerre, et les citoyens voient moins de raison d’y résister). Le drone ne change pas seulement la guerre, il change le rapport à l’État. Réduisant au strict minimum l’engagement humain dans cette situation critique du contrat entre État et citoyens qu’est la guerre, il nous dépossède d’un outil de résistance. En même temps, contester la dronisation de la guerre (et l’automatisation à venir car après les drones, ce seront les robots, la seule question restant de savoir si la décision de tir restera le privilège de l’homme ou si elle sera automatisée) revient à préférer les « guerres d’antan », comme disait Brassens, et c’est insupportable. On est assez coincé. C’est-à-dire que l’incitation à la lâcheté vient d’en haut, et qu’on y souscrit volontiers.

Sauf que coincer les gens, c’est risqué.

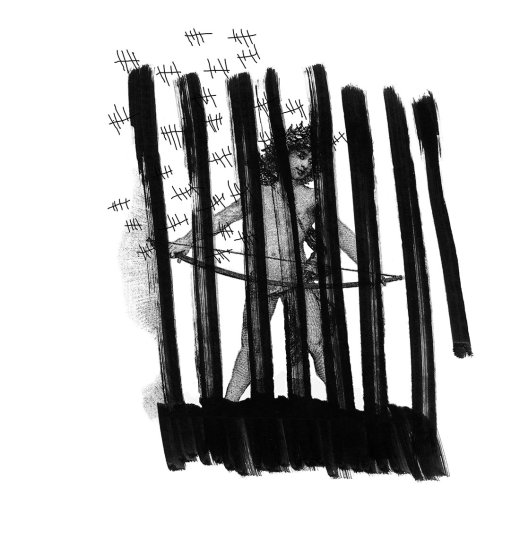

Une chose essentielle que nos politiques ont tendance à oublier : la ritournelle de l’impuissance lui donne l’apparence d’un sentiment personnel, mais c’est une violence. Une violence sourde et progressive qui enserre et immobilise l’individu. Il est comme prisonnier de son corps. « Pieds et poings liés par la fatalité », rappait IAM en 1997 dans Demain c’est loin. Souvent la paralysie se veut anesthésie : la violence de l’impuissance a pour but de rendre l’autre incapable, de l’incapaciter. Mais l’anesthésie est rarement générale. Et l’impuissance se mue en attente. La violence extérieure devient une tension intérieure, stockée, emmagasinée dans l’attente du moment opportun. Ou lorsqu’il n’y aura plus de place et qu’il faudra bien déverser le trop-plein. Cette tension, Frantz Fanon, dans les Damnés de la terre, l’a pointée dans les muscles crispés du colonisé : « Il attend patiemment que le colon relâche sa vigilance pour lui sauter dessus. Dans ses muscles, le colonisé est toujours en attente. (...) La tension musculaire du colonisé se libère périodiquement dans des explosions sanguinaires. »

Qu’est-ce qu’on attend pour se révolter ? Faut-il que la vie soit devenue à ce point indigne pour qu’on n’ait plus peur de la perdre ? Parce qu’il faut bien le dire, la vie d’un chômeur, d’une immigrée sans papiers, n’est pas celle qui est défendue et protégée. Il y a la vie d’un côté et de l’autre, les survies, les sous-vies. Un seuil sépare les deux. C’est seulement une fois passé sous le seuil de la vie acceptable et digne que la révolte devient possible. Et que tout se renverse : la vraie vie passe du côté des révoltés et la sous-vie du côté des gens gorgés d’indignation impuissante.

Nos corps si transparents aux technologies médicales, si fétichisés, si stylés, comptent leur moindre dépense. Ils craignent la mort. Se projettent-ils contre des grilles et quelques boucliers au Trocadéro, sous le prétexte vulgaire d’un titre de champion de football, sans revendication sinon celle d’aller s’ambiancer, que montent aussitôt les cris d’orfraie. Là où il faudrait se réjouir, après tout : se réjouir qu’une manifestation spontanée puisse donner un début de rapport de forces, qu’une bascule sur le tapis rouge pétrodollarisé soit encore possible. Si l’on ne veut pas avoir l’air d’aimer ça, méditons au moins sur le fait qu’il n’en faudrait pas beaucoup, finalement, pour qu’il se passe autre chose.

Alors quoi ?

En 1977, Foucault conseillait de « travailler à rendre plus irritables les épidermes et plus rétives les sensibilités, aiguiser l’intolérance aux faits de pouvoir et aux habitudes qui les assourdissent, les faire apparaître dans ce qu’ils ont de petit, de fragile, et par conséquent d’accessible ». Dans ces quelques mots, tout est peut-être dit sur ce qu’il conviendrait de faire pour continuer d’agir en période d’impuissance. D’abord, continuer à travailler, où qu’on soit, quoi qu’on fasse, il n’y a pas d’autre voie : vitupérer l’impuissance des temps demeurera toujours la passion de ceux qui ont cessé de travailler. Mais ensuite travailler avant tout en surface, à affiner sa sensibilité. Dans les périodes de puissance, il s’agit avant tout de se durcir et de s’armurer, parce qu’on sait essentiellement où l’on va, le seul enjeu étant celui de ne pas céder devant la peur du combat et de la mort. Au contraire, dans les périodes d’impuissance, l’enjeu est avant tout de ne pas céder à l’absence totale de sens et direction — avant tout veiller à ne pas s’éteindre, à ne pas se perdre dans des attentes disproportionnées qui loin de galvaniser qui que ce soit, ne font que le renvoyer à son impuissance. Enfin, ce travail de la sensibilité ne consiste pas à se contenter de petites tâches, locales et fragiles, mais à voir au contraire que c’est l’ensemble de ce qu’on combat ou dont on se désole qui est aussi petit, fragile et qu’il suffit d’un rien pour basculer dans un tout autre régime là même où l’on ne voyait la veille aucune issue.

Dans cette perspective, on aimerait lire dans ces lignes de Foucault comme un appel à ne pas sortir du moment machiavélien ni du moment spinoziste mais à les ramener à leur vérité modeste et tenace. Chez Machiavel, en effet, la virtù des grands hommes politiques comme des peuples consiste non seulement à agir et à vouloir mais aussi à savoir attendre l’occasion, le moment opportun, le kaïros, en vivant aux aguets, yeux grands ouverts. Chez Spinoza, la puissance est non seulement puissance d’affecter, de transformer son environnement, mais tout autant puissance d’être affecté, d’être modifié par son environnement. En période de basses eaux comme aujourd’hui, c’est sans doute à chaque fois par cette seconde forme d’action ou de puissance qu’il faut commencer et recommencer sans cesse : l’attente patiente et vigilante d’une éclaircie, la sensibilité à ce qui se passe. Le pire n’étant jamais l’impuissance apparente ou actuelle, mais de s’habituer à l’intolérable ou de s’endormir dans la contemplation désespérée du rivage des Syrtes.

Notes

[1] Voir notamment l’intervention de F. Monferrand en vidéo lors du colloque « La réalisation de la philosophie à l’époque du Vormärz (1815-1848) », Marx au 21e siècle.